View More

season, winter

View More

season, winter

View More

season, winter

View More

season, winter

View More

season, winter

View More

season, spring

View More

season, spring

View More

season, spring

View More

season, spring

View More

season, summer

View More

season, summer

View More

season, summer

View More

season, summer

より道。

5月某日の昼下がり。京都府、東山区にある、野村春花さんのアトリエを訪ねた。

その日はすばらしく晴れていて、夏の初めの日と言っても過言ではないくらい、昨日とはまるで空気の感じが変わっていた。

Read More

料理をするように。

童話の中で、子どもたちが思わぬ場所に小人の棲家を見つけるように、アトリエへの入り口は、よく注意していても見逃してしまう細い路地の途中にあった。

野村さんいわく、今まで何度も人を呼んだことはあるけれど、だれもここまでたどりつけなかったのだそうだ。

Read More

途中で見つけるもの。

釜場には大きな寸胴鍋がふたつ置かれていて、中には抽出を終えた染液がたっぷり入っていた。ひとつはログウッドの樹皮を煮出したもの。鍋をのぞいた時には黒っぽく見えたが、野村さんがおたまで掬ってやさしく落とすとそれは透きとおった赤紫色をしていた。滴り落ちる染液の色の美しさに、一瞬で心が引き込まれる。

Read More

時間に触れる。

ユウゲショウを煮出している間、野村さんはお客様からあずかっているかばんのお直しに取りかかっていた。草木染めをした帆布の生地に革のハギレを組み合わせ、口は巾着のように紐で絞る仕様のナップサックだった。野村さんのつくるかばんには、重いものも安心して運べるような大きなかばんから、ポケットのような小さなかばんまで、大きさもかたちも様々なものがある。

Read More

火の仕事。

コンロの火にかけているユウゲショウの鍋を覗くと、水の色が薄い黄色に染まっている。草の青い匂いはまろみを帯びて、ほんの少し甘くなった。数十分の間に、水と火の力で、素材の色も香りもずいぶん変化した。

Read More

一瞬、の、永遠。

野村さんがこのアトリエで営む仕事の中には、数え切れないほどの、美しい瞬間が隠れている。

Read More

おあげのこと。

おあげはアトリエの守り猫。

地域猫のしるしとして、片耳の先っぽに切れ目があり、桜の花びらのようなかたちをしている。

Read More

時がもたらすもの。

玄関の扉の前は物干し場になっていて、その日は柿渋で染めたかばんがずらりと並んでいた。

柿渋は日光に当てることで発色するので、雨や雪の少ない季節に天日干しをすることが欠かせない。

Read More

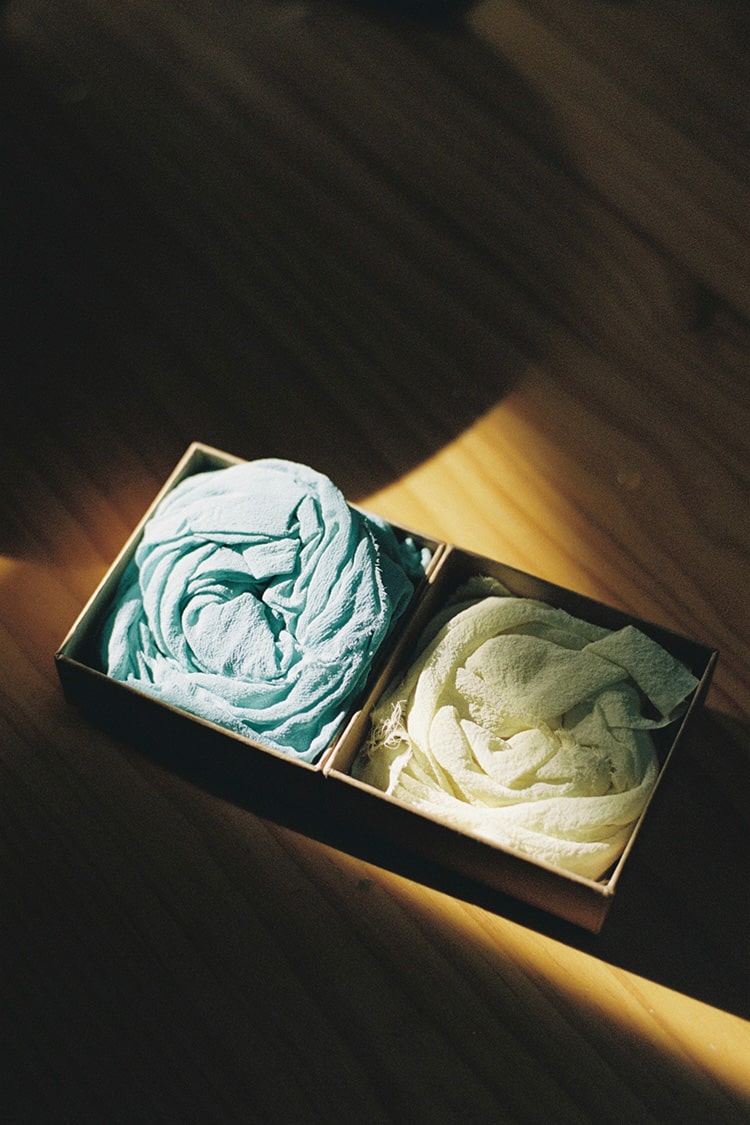

染めの時間。

媒染液に浸しておいた白い布を、ユウゲショウの染液に放つ。

火からおろしたばかりの染液はまだ熱いので、トングを使い、しばらく染液の中を泳がせる。布を手繰りよせては返す、この動きを染色の世界では「繰る」と呼ぶのだそう。

Read More