Category / haru nomruaと人

2024.07.01

haru nomura と人 vol.24 中島俊樹(User)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたコラム「haru nomuraと人」。

第24回目はユーザーの中島俊樹さんです。

東京で行ったPOPUPでお会いしたのは2年前。ああ、この人は本当にお洒落が好きな方なんだなあという佇まいと、モノの選び方をされていました。Instagramでの投稿では、いつも素敵なコーディネートに合わせて「旅するかばん」を持ってくださっています。

明日何を着ようかな?と考える時間が、人生を輝かせることってあると思うのです。時には、洋服がそっと背中を押してくれるタイミングも。

中島さんのお洒落からは、そんな勇気をもらえます。その傍らにharu nomuraのかばんがあることがなんとも嬉しいのです。

今回は、中島さんに普段の暮らしやお仕事のこと、haru nomuraのかばんについてお聞きしました。

–

Q1.普段の暮らしやお仕事について教えてください。

nestRobeCONFECTというブランドで販売員として勤めています。勤めている店舗が現在は新宿ということもあり日々国内外問わずさまざまな方と関わらせていただいています。

ブランドとしてははじまりが縫製工場ということもあり様々な工場との繋がりから上質な天然素材と数多くの加工方法にも注力したオリジナルブランドになります。その中でもリネンの素材を使ったお洋服が多くなっており、着用や洗いをくり返していく中で刻まれる皺や生地の変化などを楽しみながら長い期間着用することができる衣服が多いのも特徴になります。

僕にとって洋服、鞄、帽子などなど、身につけるものは、自身の生活に自然に馴染むものに魅力を感じます。馴染むというのも人それぞれだと思いますが、CONFECTは肩肘張らず着用でき、様々な方の生活に長く寄り添える洋服が数多くあるブランドだと思っています。

ご興味持っていただければ幸いです。

僕自身は福岡県の大牟田市という田舎町で育ちました。

上京してからは自動車製造工場、保育士、そして現在が販売員といくつか職歴があるのですが、その生活をしてきた時間を振り返った時、自分の暮らしには常に洋服というものが側にあったように感じます。その日の気分で洋服を選んで、その着た洋服でまた気分が変わって。作業着でも保育着でも自分がしっくりくる着方を模索したりと色々やっていたことを思い出します。

それからちょっとしたご縁があり気づいたら仕事になっていました。

僕の暮らしというところから『服』が切り離せない存在になっています。

–

Q2.harunomuraのかばんとの出会いについて。

2年程前になるのですが、僕が丸の内の店舗に勤めていた際に、吉田紳平さんという画家のお客様に出会ったことがきっかけでした。

物腰がすごく柔らかく何より同い年だったこともありとても親近感を持ってお話しさせて頂いたことを覚えています。

その際にお持ちになられていた鞄がharunomuraさんだったと記憶しています。

生地と染めの独特な雰囲気に目を奪われてお聞きしました。そこからSNSなどで調べてブランドについて知っていきました。1点1点手作業で染められていること、作られている背景が見え、「実際にさわってみたい!」と思っている中で東京で巡回展を行われることを知りお邪魔させていただきました。緊張してちゃんとにお話しできなかったことが悔やまれますが、野村さんの人柄や丁寧なものづくりへの想いを感じることができてとても嬉しかったです。僕の中で『旅するかばんの柿渋染』と決めて伺わせていただいていたのですが、なんと鉄の混量でまた色味が変わると。とても長い時間悩んで選びました。その節はありがとうございました。

–

Q3.好きなモノやコトはありますか?

現在の仕事が電車通勤となるのですが、通勤時間のほとんどはラジオを聴いています。元々、誰かの雑談であったり、お話しを聞くことが好きで、映像がないからこそ、その空間、会話の温度感などを想像して、時には一緒に参加している気分になったり、また時には誰かの楽しい話をぬすみ聞いている気持ちになったりと、好きな時間です。

もう一つは妻との散歩です。お家で過ごすことも大好きなのですが、妻と出会って外へ連れ出してくれることも増えて、目的もさほど決めずにのんびりと歩いて回る。そのなんでもない時間が自分の心、体にとってすごく大事な時間なんだなと気づいた時は、目から鱗でした。

–

Q4.最近心が動いたことを教えてください。

私事なのですが、現在妻が妊娠しており、8月が出産予定となっています。お腹もすっかり大きくなって時々ぼこぼこっと動くことがあり、わが子がお腹の中で踊ったり泳いだり元気に動いているのかなと色々なことを想像して感動と驚きの連続です。

実家の福岡に暮らす父、母に赤ちゃんができたことを報告した時のことでした。

母は自分をせかさないようにかもしれませんが、以前から「子どもは苦手だから。」とよく話していました。報告した時にはもちろん喜んでくれたのですが、数日後にはお守りを送ってくれたり生まれてからの会いに来る計画をててくれていたり、、

想像以上に楽しみにしてくれている姿に「愛だなあ」と心があたたかくなるできごとでした。

–

Q5.さいごに

思い出を振り返るとき、ものから思い出されることが僕は多々あります。僕にとって旅するかばんは野村さんや吉田さんとの出会い、そして子どもを授かるという大きなタイミングで手にしたもの、今回こうして書かせていただいたことも大事な思い出になりました。これからも一緒に年を重ねながらたくさん思い出を作っていきたいです。

また僕自身もharunomura、野村さんのようにたくさんの方の生活にそっと寄り添える、そんなものを提案できる人でありたいですし、手にとっていただける方との繋がりを大事にしていきたいと思っています。

これからもよろしくお願いします。

–

【profile】

中島俊樹

1992年福岡県生まれ 埼玉県在住。

工業高校卒業後、上京し自動車生産工場勤務。その後保育士の経験も経て現在、nestRobeCONFECTcloset新宿店に所属。

【instagram】

@nakashi__t

2024.06.01

haru nomura と人 vol.23 河野ひかる(manimani店主・デザイナー)

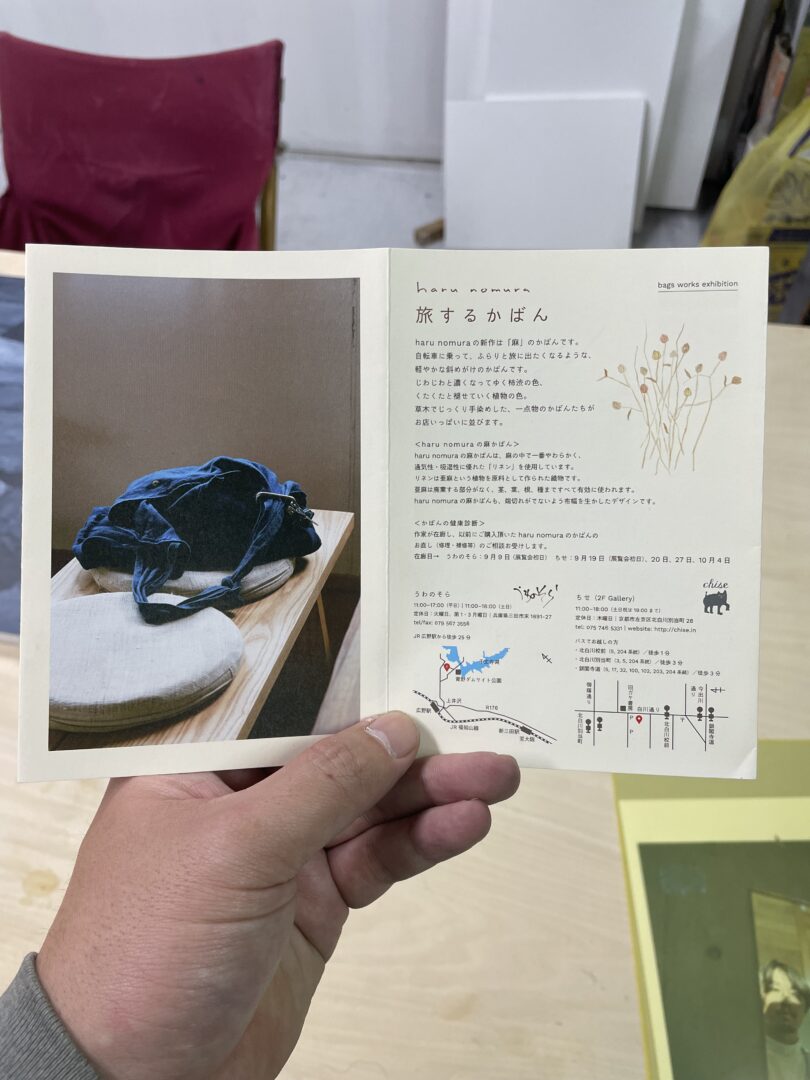

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第23回目のゲストはmanimani店主・デザイナーの河野ひかるさんです。

京都市北区紫野。船岡山の南に位置する紫野エリアに、河野さんのセレクトショップ「manimani」はあります。近隣には、1923年創業の歴史ある船岡温泉、銭湯をリノベーションした喫茶店さらさ西陣などがあり、クラシックな京都の空気が流れています。

河野さんとの出会いは、いつの間にか。学生時代だったような気もするし、もっとずっと昔のような気もする…卒業後に出店していたイベントだったような気もする…。浮かぶのは、河野さんのいつも朗らかな笑顔と、楽しくおしゃべりをしている様子です。昨年夏にセレクトショップ「manimani」をオープンされ、haru nomuraの商品をお取り扱いいただくことになりました。まさに、まにまに、なご縁です。

このインタビューを読んでいる人の中には、「将来独立してお店をやってみたい」という想いを持っている人もいらっしゃるかと思います。河野さんの「使い手と作り手を繋ぎたい」というまっすぐな思いから生まれる小さなお店の在り方、参考になりそうですよ。

今回は河野さんに、「manimani」のお店についてやharu nomuraの商品の印象についてお聞きしました。

–

Q.manimaniのお店について教えてください。

京都市北区にある、築約100年の町家「藤森寮」の一室にオープンしているセレクトショップです。元学生寮だった藤森寮にアトリエやショップが入居して使用しています。全部で9部屋あるのですが、それぞれ入居者がDIYなどで部屋作りをしていて個性が出ていておもしろいですよ。縁あって入居が決まり、2023年7月にオープンしました。

店の近くは大徳寺や船岡温泉、さらさ西陣などもあり、街全体にのんびりとしたあたたかい空気が流れつつも、色々と巡る場所があって好きになりました。manimaniでは野村さんのかばんをはじめ、アクセサリーや器などを販売しています。

名前の由来は古語「随に」から。成り行きに任せるという意味と、「〜のままに」という意味があります。「心のまにまに」で「心のままに」。自分がいいと思ったものや、その場の直感で「これ!」という商品に出会って欲しいなと名前を決めました。店を通して誰かの心動く瞬間や、世界を広げるきっかけを作りたいなと思っています。

–

Q.セレクトショップを立ち上げた経緯は?

芸術系の大学に通っていたこともあり、学生時代からいつか自分でお店を開きたいなと思っていました。学部生の頃、文化財の保存修復や庭園史などを学ぶうちに、伝統産業や工芸といった手仕事に興味を持ったこともきっかけの一つです。

いい作品を作る人がたくさんいるから、作り手と使い手の橋渡しができるような場所を作りたい。自分が「いい」と思ったものを、お客様に届けたい。

そんな思いで立ち上げました。

–

Q.どんな視点で商品をセレクトしていますか。

私が「いいな、使ってみたいな」と思った作家さんのものを選んでいます。長く使っていただきたいからこそ、私自身がいいと思ったかどうかはとても大切にしています。いい意味で余白や余韻があり、使い手の工夫ができそうなものも好きなので、そういったものも多いですね。

–

Q.haru nomuraのかばんの印象は?

学生時代にharu nomuraのかばんを知り、「素敵なものづくりをされている先輩がいる!」と勝手に憧れていました。実際にお会いして、ものづくりへの姿勢やコミュニケーションがとても丁寧で、それがそのままかばんに表れていらっしゃると感じています。

かわいくて使いやすく、染め直しなども含めてユーザーに寄り添ったかばんですね。日々使うかばんって、見た目と使い勝手どちらも大切だと思うんです。

haru nomuraのかばんはそれを兼ね備えていて、いちユーザーとしてファンです。襷のような太めのショルダーのかばんと、Pocketを使っているのですが、出かける時の用途によって使い分けています。かばんの形も、野村さんが生活の中で目に留まったものから着想を得ていたり、こういうものがあったら便利だな、というものをデザインされていてシンプルだけど他にはない、野村さんならではの視点から作られていて素敵だなと思います。

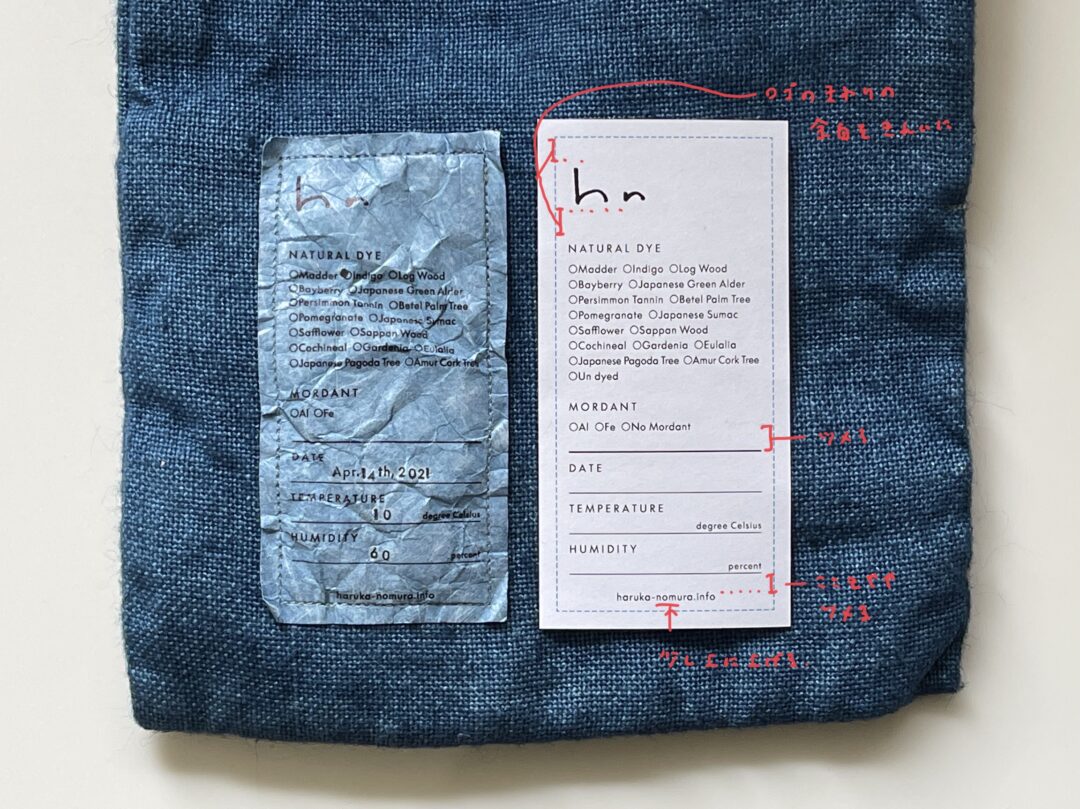

タグにいつ染められたのかも書いてあって、「この時に染められたのか」と想像するのも楽しいですね。天然染料ならではの揺らぎや個体差も愛おしく感じます。

–

Q.さいごに

manimaniでは常設商品の販売のほかに、作家さんのポップアップなども行っています。先日までイラストレーターのおおえさきさんのポップアップを開催していたのですが、見たい景色をお客様と共有することができ、喜んでいただけたことが嬉しかったです。

まだまだ成長途中の店ですが、お客様が何度訪れても楽しんでいただける場所を目指して続けていきたいなと思っています。のんびりと西陣周りをお散歩がてら、ぜひ遊びに来てください。

–

【Profile】

京都造形芸術大学大学院 芸術専攻科 デザイン領域修了

大阪と京都でデザイナーとして働いたのち、manimaniを立ち上げる。

現在はmanimaniを運営しながらフリーランスのデザイナー・ライター・京都芸術大学非常勤講師として活動。

・Instagram

@manimani.store

2024.05.01

haru nomuraと人vol.22 鬼頭祈(日本画家・イラストレーター)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第22回目のゲストは日本画家・イラストレーターの鬼頭祈さんです。

ひそひそとした小さな話し声が聞こえてきそうな、小人たちの世界。日本画の技法を生かした、一度見たら忘れられないタッチ。本の表紙や広告、アパレルとのコラボなど国内外で大活躍している鬼頭祈さんは、大学時代の旧友です。キトゥーンと呼んでいます。

入学してすぐ、講義で隣の席になったのをきっかけに意気投合し、学生時代はふたりで「nandaro.」という雑貨ユニットを組んでいました。当時から、鬼頭さんは独自の世界観があり、すでに人気の作家でした。ともすれば、力んでしまいそうな創作への熱量を持ちながらも、肩肘張らず、自然体な姿が眩しかったのを覚えています。今やharu nomuraに欠かせない存在の、デザイナーの仲村健太郎さんを紹介してくださったのも鬼頭さんです。

今回は鬼頭さんに、普段のお仕事についてや学生時代の思い出についてお聞きしました。大人になった私たちでまた、nandaro. 再結成したいね〜!

–

Q.鬼頭さんの普段のお仕事や暮らしについて教えてください。

私は日本画家・イラストレーターを生業にしています。

国内外で個展を開いたり、本や広告、アパレルなどにイラストを提供しています。

個展では、和紙に日本画絵具で描いた作品を展示しています。

イラストでは、日本画絵具のほかにipadで描いたりもしています。

さいきんは絵本を書いているので、いつも、なにか絵本にできそうなことはないかな?などと考えてくらしています。

都内の、池のある公園のほとりにアトリエ兼住居があります。

東京と思えないほど自然豊かで、野鳥も観察できるので四季折々楽しいです。

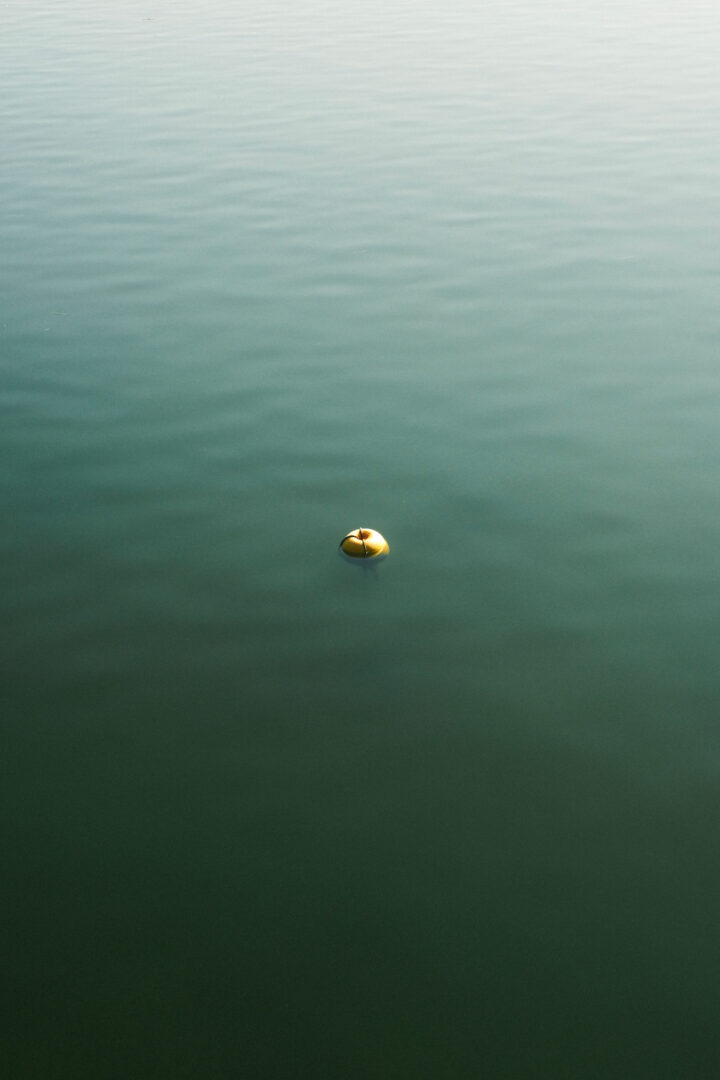

朝起きて、朝ごはんを食べたあとは池の周りをぐるりと歩きます。

作品の構想を錬るときや、読書をするとき、ぼーっとしたいときも池へ行きます。

池が暮らしに欠かせないものになっています。

なるべく太陽とともに起きて絵を描き、日が暮れてきたら仕事を終わりにします。

できるだけ、鳥など動物とおなじ生活リズムで暮らしたいと思っています。

–

Q.制作テーマについて教えてください。

私の実家は、山に囲まれた場所にあります。

今も実家に帰ると、キジなどに会うことができます。

幼いころ、そんな自然に囲まれた場所で、ちいさな虫や花などに目を近づけて、じーっと観察するのが好きでした。

観察しているとき、私はいつも自分がちいさな小人になった気分になっていました。

そのときの記憶を絵に込めています。

私が描く小人たちは、いつも目の前の果物などをじーっとみつめています。

過去でも未来でもなく、「今、ここ」に集中しています。

人間は、いつも「今、ここ」に集中することができれば幸せなのではと感じています。

–

Q.野村との出会いについて。

大学に入りたてのころ、授業で隣の席になったのがきっかけでした。

私が持っていたペンケースを褒めてくれました。

目がきらきらした、素敵な女の子だなと思ったのを覚えています。

そのあと、おでかけをしたりして仲良くなり、

「nandaro.」というユニットを組んで、文化祭などで雑貨を販売しました。

私はイラストをステッカーにして販売しました。

野村さんはアクセサリーなどを販売していました。

とっても楽しかったです。

人に自分の作品を届ける楽しさを知った原点だと思います。

–

Q.haru nomuraのかばんの印象は?

野村さんの人柄がそのまま表れているかばんだなあとおもいます。

こつこつと丁寧で誠実な手仕事、お客さんへの向き合い方、とてもすばらしいです。

haru nomuraのことを思い浮かべると、背筋が伸びます。

よく思い出しては、私もがんばるぞという気持ちになっています。

–

Q.さいごに

すこしだけ宣伝をさせてください。

4月~5月、東京にて個展を開催しています。

ーーーーーーーーーーーー

鬼頭祈個展 「little diary」

日記のように描いた約60点の作品を展示販売します

2024年4月19日(金)- 5月12日(日)

火水木休み

月・金 3-8:00pm

土・日・祝 2-7:00pm

会場:目白ブックギャラリーポポタム

ーーーーーーーーーーーー

よろしければぜひお越しくださいませ。

野村さんと一緒に「nandaro.」をやっていた頃のときめきを大切にものづくりをしていきたいです。

大人になって仕事をしていくうちに、つい初心を忘れてしまうこともあるけど、

あのころの気持ちにいつも立ち戻っていたいです。

ずっと変わらずこつこつものづくりをする野村さん、尊敬しています。

はーちゃん、これからもよろしくおねがいします!

–

【Profile】

1991年静岡生まれ。東京都在住。京都造形芸術大学 日本画コース卒業。

日本画の技法を生かし、小人や苺をモチーフにした現代的な絵画を制作。

画家として国内外の個展を中心に活動。

イラストレーターとして広告・アニメコラボグッズ・絵本などに作品を提供。

第190回ザ・チョイス入選(江口寿史氏審査)

絵本に『こびとのおうち』(WAVE出版)

『いちごになりました』(福音館書店)がある。

・Instagram

@inorii

・X

@inorii

2024.04.01

haru nomura と人 vol.21 鎌田裕樹(有機農家・文筆業)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第21回目のゲストは、有機農家・文筆業の鎌田裕樹さんです。

鎌田さんとの出会いは、恵文社一乗寺店です。鎌田さんが書店員だった頃に、ギャラリーアンフェールで開催したharu nomuraの展示会で、立ち話をしたのがきっかけです。書店を離れ、有機農業の道へ進まれた後も、同世代ということもありご活躍を励みにしていました。講談社の文芸誌「群像」で連載されているエッセイ「野良の暦」も、いちファンとして楽しみに読んでいます。

今春に農家修業を終え、故郷の千葉で農家として独立されるとお聞きし、昨年の11月、写真家の堀井ヒロツグさんと一緒に大原の畑を見学に行きました。鎌田さんが練習用に借りていたNO.21の畑を案内してもらい、野菜のこと、土のこと、暮らしのことなどを教えてもらいました。自然と共に生きる真摯な仕事ぶりに、背筋が伸びたのを覚えています。ぽつりぽつりと確かめるように話される鎌田さんの言葉には、土の匂いがありました。

今回は鎌田さんに、これまでの京都での暮らしや、春からの千葉での農家としての独立についてお聞きしました。haru nomuraのかばんにぴったりの文庫本も選書してもらったので、ぜひ最後までご覧ください。

–

Q.京都での暮らしや、お仕事について教えてください。

京都の街から少し車を走らせた山間に、大原という場所はあります。三十代、四十代の、若い有機農家が集まる農産地です。三年の間、この土地の農家に勤めながら、実地で有機農業を学びました。夏はたくさん汗をかいて、暑さで頭が煮えそうになったら、高野川に飛び込んで泳ぎました。冬はたくさん降った雪を掻き分けて人参を掘りました。今、土手では、土筆や蕗の薹が顔を出しています。農家修業を終え、この四月に故郷の千葉県に帰り、ひとりの農家として独立します。農家の卵から、農家の雛鳥へ、自分にとって、この春は孵化の時期です。

京都に住んでから十四年が経ちます。ずっと農業に携わっていたのではなく、二十代は本屋で働いていました。田舎から大学入学をきっかけに京都に越してきて、すぐに本屋のアルバイトをはじめました。生まれ育った家は、周りに田んぼしかない場所で、近くに本屋はありませんでしたが、中学校の図書室で出会った中島敦の「山月記」や教科書で読んだ漱石をきっかけに本を読むようになりました。大学を出てからは、恵文社一乗寺店という本屋で働きました。

そんな“本の虫”が、なぜ農家になったのかと言うと、やはり本や言葉がきっかけでした。そのうちの一冊に『忠吉語録』があります。子を授かり、新たに母親となった著者の野津恵子さんは、子育ての不安を抱えながら島根県にある木次乳業の創業者、佐藤忠吉さんの元を訪ねます。低温殺菌牛乳“木次パスチャライズ牛乳”の、黄色と赤のパッケージに見覚えがある方も多いでしょう。当時、すでに百歳近い年齢の忠吉さんとの会話のなかで印象に残った言葉をまとめたのがこの本です。本の仕入れのなかで、この本に出会い、忠吉さんの、柔らかく、優しく、それでいて、厳しく、芯が通った言葉に惹かれました。本屋として働き、無数の言葉に囲まれ、大好きな本にたくさん出会いましたが、自分もこんな言葉を話してみたいと思ったのはそれがはじめてでした。そこから、綾部の農家を訪ねてみたり、昔の百姓が書いた本を読んだりするうちに、気がつけば農業の道へ歩みを進めていました。地に足がついた言葉を探すこと。自分が農業をはじめた理由です。

講談社の文芸誌「群像」でエッセイの連載がはじまったのは、農家見習い二年目の夏でした。目や体や、舌や頭が、本屋から農家に変わりつつある自分のことを、学びの途中にいる未熟者の記録として書いたのがエッセイ「野良の暦」です。畑仕事を終えてから、夜は文章を書いていました。土まみれの手で、ネギ臭い手で綴った文章群です。そこには、畑で働くなかで見つけた季節のことを書いています。自分の京都の生活は、本屋からはじまり、そして、農業と文章という生業を見つけたことで、一旦の区切りとなります。これから、新しい日々がやってきます。

–

Q.春からの千葉での暮らしについて。

この文章がみなさんの目に触れるころには、故郷の千葉の畑で、ひとり、大急ぎでジャガイモの種芋を植えていることでしょう。生まれ育った家は商店の家系ですが、四枚ほどの田んぼと小さな畑を持っています。その農地を使って、農業を営んでいきます。父の代までやっていた商店の名前をいただいて、屋号は“ひろや”と言います。

ジャガイモやビーツ、ナスや万願寺唐辛子、里芋や生姜、落花生やサツマイモなど、夏がやってくる前に植える野菜はたくさんあります。自分がやっていく農業のスタイルは、多品種の有機農業で、どれかひとつの野菜をたくさん育てるのではなく、細々と、いろんなものを育てます。年間の品目数は、四十品目から五十以上になります。その時、畑にあるものを野菜セットとしてお客様にお届けすることを通して、季節と生活を共有していきたいと思います。

農業は、季節とともにある仕事です。“野良”という言葉には、“野を良くする”という意味が込められているそうです。野良の暦には、四季よりも、二十四節気七十二侯よりも、もっと細やかな、毎日の移ろいがあります。そして、山や水、土や風のことを見つめる仕事です。故郷は千葉県君津市の鎌滝(かまたき)という場所です。鹿野山の伏流水が井戸水として自噴する地域で、もともとは海だった場所ですから、山の地層の前を歩けば、貝殻や珊瑚の化石が見つかります。そんな風土のこともお伝えしていければと考えています。野菜から、二百年前に山に降った雨水のことや、太古の鯨が泳いでいた海のことを想像してもらいたいのです。

–

Q.haru nomuraのかばんについて思うこと。

haru nomuraさんのアトリエに遊びにいかせてもらった際に、持参した綿の布を野村さんに染めてもらいました。そのとき使ったのは、“丁子”、スパイスなどで知られる“クローブ”です。寸胴の鍋で色を煮出している間、丁子のスパイシーな香りが、部屋中に広がってきました。染色作家の志村ふくみは、エッセイ「桜の匂い」のなかで、「色が匂う」という表現を用いています。お湯を注いだお茶が色を出すように、鞄や布の染色に使う素材の色も、喩えとしてではなく、実際に香り立つのだと、鍋をかき混ぜる野村さんの丸っこい背中から、自分も体感しました。

最初に購入したharu nomuraさんの鞄は、藍の美しい色が出た“Pocket”でした。ちょうど、農業をはじめたばかりの頃でした。普段のお出かけの時や、農作業中に肩にかけて、メモ帳を入れて使わせていただいています。よく見ると、タグに素材や、染めた日付のこと、気温のこと、湿度のことも書いてあります。自分の農業日誌の書き方とよく似ています。

大原で染色をされているベテランの方に聞いた話では、肥料によって、藍の発色も変わるのだそうです。そのひとは、福井まで昆布を貰いにいったり、豚の糞を肥料にしている藍を千葉の農家から買い付けたりしているとおっしゃっていました。そう考えると、染色と農業は近い、というか、ほとんど同じ世界の話なのだと思います。気候や素材のことを、タグに書き記してくれるharu nomuraさんの鞄から、そんなことを考えます。

–

Q.Pocketに入れて持ち運ぶのに、おすすめの文庫本。

話題に出したので、志村ふくみの『色を奏でる』(筑摩書房)はどうでしょうか。あるいは、動物学者、日高敏隆の『春の数えかた』(新潮社)や、幸田文の『木』(新潮社)もぴったりだと思います。自然のことを書くというのは、自ずと、季節のことを見つめることになります。“Pocket”は散歩がしたくなる鞄なので、季節のことを書いたエッセイを携えて、川沿いで春の草花を眺めながら、座って読むのは楽しいと思います。

–

Q.さいごに。

春から自分の農園をはじめます。初出荷は、おそらく、夏のはじまりのあたりで、ジャガイモやナスになると思います。あるいは、家の近くの竹林で掘れる筍かもしれません。今年、「野良の暦」も一冊の本になる予定です。自分にとって、農業修業中に播いた種が、一斉に芽を出す年になりそうです。また、野菜の出荷がはじまったら、どうぞよろしくお願いします。

–

【Profile】

鎌田裕樹(かまたゆうき)

1991年千葉県生まれ。有機農家、文筆業。元、本屋。農業と、文章を書くことを主な生業とする。2024年4月より、千葉県君津市鎌滝にて、農園「ひろや」開業。文芸誌「群像」(講談社)にて、エッセイ「野良の暦」連載。

・Instagram

もうすぐアカウントできます。

・Twitter

@Tuning_Books

2024.03.01

haru nomura と人vol.20 Xi He(Designer)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第20回目のゲストは、初めて海外のお客様へのインタビューです。ロサンゼルスに住むデザイナーのXi Heさんとは、2023年の夏に東京で行ったharu nomuraの展示会で出会いました。一人旅で訪れた日本滞在中に、たまたまharu nomuraの展示会を見つけてくださったそう。

さらにその時、ギャラリーに偶然居合わせたのが、今回翻訳を担当してくれた坂川七生さんです。私の英語での商品説明を、七生さんが流暢な英語でサポートしてくれました。その後、二人とのやりとりによって、今回のインタビューが実現しました。

Xi Heさんを一目見た時から、頭の先からつま先まで美しい人だなと感じていたのですが、彼女が送ってくれた生活をうつした写真からも素敵さがうかがえます。今回はXi Heさんに、ロサンゼルスでの仕事や暮らし、haru nomuraの印象についてお聞きしました。英語と日本語訳でお楽しみください。

–

Q1.Please tell us about your daily file (your work and lifestyle particularly) in Los Angeles.

I work as a designer based in Los Angeles. LA is a place where people might develop stereotypical images of it, it can quickly remind you of Hollywood or Beverly Hills. In fact, this county is pretty spread out, each area has its own personality. You can find Mulholland Drive (2001, David Lynch) in Los Angeles, it has a gorgeous sunset view there. I’ve only lived in Venice and Echo Park. Venice has good energy, I usually would go to the beach on weekends. Anyone who has visited Venice Skate Park might want to learn to skateboard. I tried to learn surfing and skateboarding when I lived there, I’m still on a beginner level in both things before I moved out, but the fun part is always trying new things. I lives in a hilly neighborhood in Echo Park, I like to go to this cute cafe called Canyon Cafe that’s not too far from where I live in the morning, read, people-watch, trees-watch, or catch up with a friend. Those empty time blocks outside of work are precious to me. If it’s the weekend, sometimes I’ll get flowers, water my plants, paint, sand and re-paint furniture. Sometimes I go to local galleries to enjoy looking at good arts, ceramic studio, go hiking. There’s a museum cinema that always has some great old films on. In summer, there are good live concerts in that museum courtyard too. Driving in LA is painful though.

Q1.普段の仕事やロサンゼルスでの暮らしについて教えてください。

ロサンゼルスを拠点にデザイナーとして働いています。 LA は、ハリウッドやビバリーヒルズをすぐに思い出させる、固定観念的なイメージを人々が抱く場所です。 実際、この街はかなり広範囲に広がっており、それぞれのエリアに独自の個性があります。 ロサンゼルスにはマルホランド・ドライブ (2001年、デイヴィッド・リンチ) があり、そこでは素晴らしい夕日の景色を眺めることができます。 私はヴェニスとエコパークにしか住んだことがありません。 ヴェニスは活気に満ちていて、週末にはよくビーチに行きます。 ヴェニス スケートパークを訪れたことのある人は、スケートボードを習いたいと思うかもしれません。 そこに住んでいたとき、サーフィンとスケートボードを学ぼうとしました。引っ越す前はどちらもまだ初心者レベルでしたが、楽しいのは、常に新しいことに挑戦することです。今はエコパークの丘陵地帯に住んでいます。朝、近所のキャニオン・コーヒーというかわいいカフェに行って、本を読んだり、人間観察したり、木々を観察したり、友達と会ったりするのが好きです。 仕事以外の空いた時間は私にとって特別です。 週末には花を買ったり、植物に水をあげたり、絵を描いたり、家具にやすりをかけたり再塗装したりすることもあります。時々、地元のギャラリーに行って、優れた芸術作品を鑑賞したり、陶芸工房、ハイキングに行ったりすることもあります。 映画館が入った博物館もあり、そこでは常に昔のいい映画が上映されています。夏には、その博物館の中庭で素敵なライブコンサートも開催されます。 LAでの運転は苦痛ですけどね。

–

Q2.What are some of the things you like or like to do?

I have a passion for design and enjoy exploring and expressing creativity through various mediums, whether it’s digital stuff or getting hands-on with crafting. I’m all about soaking in the vibes of daily life, paying attention to my daily encounters. When you really pay attention to the little things you breeze past, it’s like stumbling upon these hidden gems and interesting moments. Nature holds a special place in my heart, so I like hiking.

Q2.好きなコトやモノはありますか?

私はデザインに情熱を持っており、デジタルであろうと手作りであろうと、さまざまな媒体を通じて創造性を探求し表現することを楽しんでいます。私は、日々の出会いに目を向け、日常生活の雰囲気に浸ることを大切にしています。通り過ぎていく些細なことにも意識を向けると、隠された宝石や興味深い瞬間に出会えるようなものです。 自然は私にとって特別な存在なので、私はハイキングをすることが好きです。

–

Q3.How did you meet haru nomura?

It was during my 2-week visit to Tokyo by myself, staying in Yoyogi-Uehara, working to accommodate Pacific time zone hours so I had to work from 2 am until around 9:30 am Tokyo time zone. There was a Saturday morning after work, I was standing on the balcony with my morning coffee, looking at Map app, my thoughts were running very slow and mellow, forming into a puffy cloud blob in my head, I felt like I couldn’t handle any busy touristy location but I wanted to walk out of the apartment. I picked a random station on the map app that seems to have some bookstores nearby. Turns out, Gakugei-daigaku is this adorable, chill area with cute shops all over the place. I’m just wandering the streets, snapping pics of whatever catches my eye when my camera spots Haru’s exhibition storefront with this cool logo. I walked into this gallery space, Haru was doing a show for her collections, and every piece was so neat, I was amazed by the work and that was how I met Haru, the designer, and maker of these beautiful works. Haru has a really warm smile, and we chatted about the material and the story of her works. Haru said that it was a miracle that we met in Tokyo because they only exhibit in Tokyo once a year. Same here, it was such a random decision to go to Gakugei-daigaku station and find out about the exhibition along a random street (while my intended destination, that bookstore was closed on that day).

Q3.haru nomuraとの出会い。

出会ったのは2週間の東京への一人旅の最中で、私は代々木上原に滞在していました。太平洋時間帯の時間に合わせて仕事をしていたので、日本時間の午前2時から午前9時半頃まで仕事をしなければなりませんでした。 仕事が終わった土曜日の朝、私は朝のコーヒーを飲みながらベランダに立って、地図アプリを見ていたのですが、私の思考はとてもゆっくりで穏やかで、頭の中でふわふわした雲の塊のようになっていました。その日は、混雑する観光地は耐えられそうにないと感じたのですが、それでもどこかに出かけたいと思い、地図アプリで近くに本屋がありそうな駅を適当に選んだのです。そして、学芸大学駅の周辺は可愛いお店があちこちにある、可愛らしくて落ち着いたエリアだと分かりました。ただ街をぶらぶら歩きながら目に留まったものを写真に撮っていると、かっこいいロゴのあるharuの展示会の店頭がカメラに写りました。私が店の中に入ったとき、haruは作品の展示会を行っていました。どの作品もとてもきちんとしていて、その細工に驚きました。これが、美しい作品のデザイナーであり作り手であるharuとの出会いでした。 haruはとても温かい笑顔で、作品の素材や裏話について教えてくれました。 東京では年に一度しか展示会をしないそうなので、東京で会えたのは奇跡だとharuは言っていました。私も同じで、偶然歩いた道で展示会のことを知るというのは、学芸大学駅に行くという偶然の決断によるものでした(目的地だった本屋はその日はcloseでした)。

–

Q4.How do you find using Haru Nomura’s bags?

I love a lot of aspects of this bag I got. The color is like the moist soil, it would be nice if mushrooms could grow out of the bag. It has an earth tone, and natural hues, warm, and comfortable to look at, sometimes it looks like rust depending on the lighting. I also like the shape, and the fabric feels hard, I especially like that it can be softened over time, I saw the softened version in Haru’s pop-up exhibition, I think that one was 8-year-old? and that was the key reason made me bought this bag – the change over time – and I believe every phase is going to be gorgeous. it’s so authentic and sustainable.

Q4.haru nomuraのバッグを使ってみていかがですか?

私はこのバッグがいろいろな面で気に入っています。色は湿った土のようです。このバッグからキノコが生えてきてもいいですね。 アースカラーで自然な色合いで温かみがあり、見ていて心地よく、光の加減によっては錆びのようにも見えます。 形も気に入っていますし、生地も硬めで、時間が経つと柔らかくなるのが特に気に入っています。haruの展示会で柔らかくなったバージョンを見ましたが、あれは8年くらいのものだったでしょうか、この時間の経過による変化というのが私がこのバッグを購入した主な理由で、どの段階も素晴らしいものになると信じています。とても独創的で持続可能なものですね。

–

Q5.Share a brief message

Hope I can visit your working studio in Kyoto one day:)

Q5.さいごに一言メッセージをお願いします。

いつか京都にあるharuの作業スタジオを訪問できればいいと思います:)

–

【Profile】

Xi was born in China and graduated from the Rochester Institute of Technology. She is currently a designer based in LA, specializing in visual design, UI/UX, and art direction.

中国出身、ロチェスター工科大学卒業。 彼女は現在、LAを拠点にビジュアルデザイン、UI/UX、アートディレクションを専門とするデザイナーとして活躍している。

【Instagram】

@xi.he430

【HP】

https://xihestudio.com

【翻訳】

坂川七生

2024.02.01

haru nomura と人vol.19 佐竹暖人(User)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第19回目のゲストは、九州出身のharu nomuraのユーザーで、現在は東京在住の佐竹暖人さんです。

オンラインストアの発送準備中、ふと手を止めて、お客様のお名前から人物を想像することがよくあります。数年前の12月、九州から2つの巾着のご注文を受けました。1つは自分用、もう1つは大切な方へのクリスマスプレゼントとして。お客様のお名前は、暖かい人と書いて暖人くん。小雪が舞う寒い日だったこともあって、深く記憶に残りました。

しばらく経って、東京の「準備中」でのPOPUPに、社会人として東京で働く暖人くんが顔を出してくれました。名前通りの好青年。話をしていくと、巾着の購入当時、大学のご友人間でharu nomuraが流行していたという話をお聞きしました。とても嬉しかったのを覚えています。その後大阪のPOPUPで、暖人くんのご友人の耕大くんと出会います。社会人になった九州の仲間たちに、各地のPOPUPで会っていくという不思議な展開。今回は暖人くんに、現在の東京での暮らしや九州の仲間たちについてお聞きしました。

–

Q.普段の東京での暮らしや、好きな休日の過ごし方について教えてください。

東京に住んでもう2年が経ちます。新しい環境、友達、仕事・・・不安な気持ちが無いわけじゃないけど毎日、最高に楽しく過ごせてるつもりです。すぐ近くには都会が広がっているし不便な事は何ひとつないように感じます。少し電車に乗れば、山も川もあるし、ちょっとした旅行なんてのも出来たりします。

休日は予定を立てない事が多いので、ゆっくり起きて音楽を聴きながら掃除や洗濯をしています。天気がいい日は自転車に乗って、ぶらぶら。大きい公園に行って、本読んだり。気になる喫茶店に行ったり。フラッと立ち寄ったお店で雑貨を買ったりなど、そんな休日を過ごしています。

–

Q.最近嬉しかったこと。

普段より年末年始をなが〜くお休みして地元、福岡に帰省してました。家族、お爺ちゃん、お婆ちゃん、友人達。色んな人にたくさん会う事ができました。

四年ぶり、成人式ぶり、1年ぶり。会えてなかった期間が長くても、話し始めたらすぐに昨日の続きのようなテンションで会話。思い出話、仕事、私生活、将来の夢、悩み。根掘り葉掘り聞いて、大盛り上がりでした。久しぶりのはずなのに、そんな感じの無いすごく心地の良い年末年始でした。福岡はご飯もとても美味しいです。お刺身、うどん、もつ鍋、明太子etc…美味しいものが沢山ありますよー!福岡行く時は是非ご案内させてください!!!

–

Q.haru nomuraのかばんとの出会い。

同じ大学に通う仲良し五人組の1人が「旅するかばん」を見つけてくれたのがきっかけです。好きな服、趣味、休日の過ごし方、空気感。全てが居心地良いそんなメンバー達からのオススメはすぐに好きになりました。「買っちゃおうかな?」と相談し合ったりコッソリ買ってお披露目したり。気づいた頃には春花さんのカバンを手に色々な所に「旅」してきました。

春花さんとは「準備中」でのPOPUPで初めてお会いしました。ちょうどその日、春花さんの友人の、画家の吉田紳平さんが展示のお手伝いをされていました。初めてお二人に会った最初の感想は、「うわ〜〜本物だ〜」「会えるんや〜」でした。笑

話してみると、めーっちゃ優しくてニコニコしてて柔らかい雰囲気のお二人がすごく印象的でした。tokyobikeで来た事を話すと、なんと春花さんも乗っている事が発覚!「一緒だねー!」って盛り上がってくれて、なんだか嬉しい気持ちになったのを覚えています。自転車と「旅するかばん」の相性は抜群ですね。どこまでも行けそうな気がします。

–

Q.九州の仲良しメンバーから、1言ずつお願いします。

寒い日も暑い日も、相棒のように使っています。九州は、全国的に暖かいので、冬でも比較的軽装でお出かけできる為、愛用してます。使い込んでいく中で色合いが変わるのも、使っていておもしろいです!(兒玉一樹)

お出かけの際はいつもharu nomuraのバッグを使っています。サイズ感が良く、草木染めで出す色味はとても鮮やかで、ファッションのワンポイントアイテムとして重宝しています。使っていく度に色が落ち、また違った色になる所も魅力的です(原田耕大)

–

Q.さいごに

なにか変わる様な気がして「準備中」まで、自転車を走らせたあの日の自分を褒めたいです。何気ない1日が、東京の生活が、春花さん、紳平さんと出会って「旅するかばん」を手にして変わった気がします。冗談っぽく聞こえるかもしれないけど、本当にそんな気がしています。これからも好きなものを大切にしていきたいです。

10周年おめでとうございます。

これからも素敵な作品を楽しみにしています。

–

【Profile】

佐竹 暖人

1999年生まれ。

九州の大学卒業後、就職で東京へ。

趣味は、自転車旅、サウナ、珈琲、読書、映画鑑賞。映画のエンドロールは観る派です。

【Instagram】

@sss_stk26

2024.01.05

haru nomuraと人 vol.18 咲ちゃん (学生)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第18回目のゲストは、haru nomuraのユーザーで京都の大学に通う、大学院生の咲ちゃんです。

私は、男女年齢問わずキュートな人に惹かれるのですが、咲ちゃんもそのひとり。実際にお会いしたのは数えるほどですが、展示会場で交わす一言や、コロコロとした笑顔がいつも可愛らしくて気になる存在でした。例えば、haru nomuraで使う「やまもも」という染料があるのですが、咲ちゃんは小さい頃から「コケモモ」と呼んでいたと教えてくれました(コケモモの方が可愛いね)。展示在廊後の帰り道を大荷物で歩いていたら、咲ちゃんが「ハルさ〜ん!」と天使のように声をかけてくれて、そのまま咲ちゃんのバイト先で一杯なんてこともありました。

SNSから覗く、咲ちゃんの京都での生活も等身大で素敵です。過去の自分や友人、思い出す京都の時間の中にいたような、ちょっと懐かしい人でもあります。今回は咲ちゃんに、京都での暮らしやharu nomuraのかばんとの出会いについてお聞きしました。

–

Q.京都での暮らしについて教えてください。

京都は、暮らしのすぐそばに川も、山も、素敵なお店もたくさんあって、自然と都会、古いものと新しいものが同居する特別なまちだなあと思います。たとえば、作業で家にこもった日でも、夕方ふらっと川辺に出たら綺麗な夕焼けが広がっていて、「あぁ〜なんか今日いい日だったなぁ…!」と嬉しくなって、そのまま近所の銭湯に行き、番台のおじちゃんと「おやすみ」を交わして、帰り道にビールを飲む…なんていう、これがやりたかったの!みたいなことが簡単に叶ってしまいます。仕事おわりに思いつきで美術館に行ったり、年パスを買って植物園をランニングコースにしたり、近道のために御所をつっきったり。普通にやっているけれど、改めて考えると京都ならではの贅沢だなあと思うことがたくさんです。コンパクトなまちだから、ひとりで出かけたら友だちにばったり会って、今日ご飯一緒にどう?なんてこともあって、どんなに遅い時間からでも今日を“いい日”にできるきっかけがまちのなかにゴロゴロあるところに、京都暮らしの魅力を感じています。

–

Q.休日の過ごし方は?

ご飯の約束を入れる以外は、予定を決めないことがほとんどです。

前の日に友人と遅くまで遊んだ日は、アラームもかけずによく寝ます。起きたらだいたい10時くらい。鉄のフライパンでじっくり焼いた目玉焼きをご飯にのせて食べるのが、私の最高の朝ごはんなのですが、休日はだいたいこれをつくります。そこにお味噌汁があったら完璧!何をしようか考えながら、仕事の日には着られないお気に入りの服に着替え、自分の気分を高めます。お休みの前日になにも約束がなかったときは、帰ったらなるべく早く寝て、早起きして朝ごはんをもりもり食べて、洗濯をして、掃除をします。毎日の整理整頓があまり得意な方ではないので、休みの日のはじまりに一気にきれいに片付けて、部屋の空気が軽くなった感じに「気持ちい〜!」と思う瞬間が大好きです。

友人とのご飯の約束は、外食より誰かの家ですることが多く、買い出しに行って、ご飯をつくって、食べて、またつくって、とほぼ1日ご飯のことばかりの日もあります。ご飯をつくる時間がとても好きな私にとって、そういう日は最高に幸せな休日です。カフェやお店に行くことも、友人とお出かけすることもありますが、遠出することは少なくて、いつもの生活圏かそのまわりでのんびりすることが多いです。ただ、近々いま住んでいる団地から小さな2階建てのおうちに引っ越すことが決まっていて、運転免許もとるつもりなので、これから休日のすごし方や遊びのバリエーションが広がるかも…?とすごく楽しみにしています。

–

Q.haru nomuraとの出会い。

ハルさんのかばんとの出会いは、恵文社さんでの展示でした。数年前、当時住んでいた下鴨あたりのアパートから散歩して恵文社さんに立ち寄ったら、たまたまハルさんが在廊しておられて「なにかものづくりをしている方ですか?」と話しかけてくださったのを覚えています。会場に、コケモモで染めたかばんがあって、でもそれが自分の知っているコケモモの実の色とは全くちがっていたので、そのお話を一緒にしました。染めの原料こと、作品づくりのことをすごく丁寧にお話してくださって、その展示の光景はいまでもとても鮮明です。その日は手持ちがなかったのか、かばんを買うことはできなくて、展示に行くことが叶った一昨年の夏、ようやくpocketをおむかえしました。

–

Q.haru nomuraのかばんにまつわるエピソードがあれば、教えて下さい。

ハルさんのかばんは、タグがついているのでまちで見かけるとすぐに気がつきます。自分が勤めているお店のお客さんにもユーザーさんが時々いらして、つい「素敵なかばんですよねえ」と話しかけてしまいます。「私も使っているんです」とお伝えすると、大抵どの方もかばんにそれぞれのエピソードをお持ちで、何を入れて使っているか、何年くらい使っているか、話が盛り上がることがしばしばです。私だけでないと思いますが、ハルさんのカバンを持っている方には心を許してしまいがちなようで、そういう機会に巡り会うたび、かばんというモノ自体の魅力を超えて、人同士のつながりまでつくり出すハルさんの作品の素敵さを感じて、どんどん好きになっていく自分がいます。

–

Q.さいごに

ハルさんの作品は身につけると「へへっ」と嬉しくなる、なんでもない日の気分をきゅっとあげてくれる、私にとってのお守りみたいなごきげんアイテムです。今年もたくさんお世話になります!

–

【Profile】

1998年生まれ。3歳から15歳まで島根県で海と山に囲まれて育つ。

ご飯をつくること、台所にいる時間が好きという気持ちから、その空間をつくれる人になりたいと思い、建築学科のある広島の学校に進学。卒業後、大学編入を機に京都へ移り住む。現在は大学院で都市史を専攻。おいしいご飯とお酒を気の合う人と囲む時間が私のなによりの幸せです。

【Instagram】

@saki.bonbon

2023.12.15

haru nomuraと人 素材をめぐる「柿渋」【後編:柿渋製造元「岩本亀太郎本店」を訪ねて】

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。今回は番外編として、今年1年のブランドテーマでもあった「柿渋」の魅力に迫ります。後編は、柿渋を製造している「株式会社岩本亀太郎本店」さんにお話をお伺いしました。

–

和束町は京都府の南部に位置し、「茶源郷」と呼ばれるほど見渡す限り茶畑が広がっています。森林に囲まれた盆地に和束川が流れ、昼夜の寒暖差が朝霧を生むため、美味しい茶葉が育つそう。古くから、高品質な茶葉の産地として有名な地域です。

またこの地域は、今では数少ない柿渋の生産地としても知られています。茶畑と柿渋の関係は諸説ありますが、柿の木影で良い茶葉ができるため、柿の木が茶葉の霜除けになるため、柿の木のタンニンで茶葉の虫の害を防ぐため、柿の根が深いので茶畑の土壌の安定に役立つためなどと言われています。正確な答えは分かりませんが、茶畑の中に渋柿の木が点在する光景は、全国各地で見られます。

そんな和束町の入り口に、haru nomuraの柿渋を作ってくださっている「株式会社岩本亀太郎本店」はあります。歴史は古く、創業は1890年。現在、地域に残る柿渋製造元は3軒ありますが、そのうちの1軒です。今回は、4代目の岩本將稔さんと5代目の岩本章嗣さんに、柿渋についてインタビューしました。

–

野村:岩本亀太郎本店さんは、創業が1890年とお伺いしています。お二人は何代目になられるのですか?

岩本將:代で言うと、4代目と5代目になります。けれど大体、柿渋を製造しているところはみんな古くからの歴史があります。この辺りに、3件ありますが、当社の創業は一番後だと思います。

野村:柿渋作りは1800年代後半に広まったということですか?

岩本將:柿渋は平安時代には使われていたので、柿渋づくりはもっと昔からあったはずです。江戸時代には日本全国に作っているところがたくさんあって、農家の一つの生業だったと思います。柿渋製造業としての歴史はどうなの?というと1800年代後半くらい。この辺りは明治時代に創業した柿渋製造元がたくさんありました。ただ現在、残っているところより辞められたところの方が多いです。

野村:全盛期でいうと、この辺りだと何軒くらい柿渋を製造していたのですか?

岩本將:十数軒あったと思います。

野村:だいぶ減りましたね。減少の理由は何でしょうか?

岩本將:柿渋の使用量が減ってきたという理由ですね。

必ず相手方がある用途なので、相手の業界の状況が変化するとそれに連動してくる。

例えば、相手が工業的な用途であると木材や生地や紙。相手方が伝統的な工芸品であれば、三重県の鈴鹿にあるような型紙、金沢の金箔の下地、和傘やうちわ。後継者や需要の減少、化学製品への転換等でそれぞれが必要なくなってきた。

野村:型染に使う「型紙」も、現在はプラスチック製の洋型紙が主流になって、和紙に柿渋を塗った昔ながらの渋紙が使われなくなっていますね。

岩本將:渋紙の業者もね、今はほとんど残ってないです。

野村:最近は、柿渋をどんな用途で購入される方が多いですか?

岩本將:用途としては、家庭で日常的に使う柿渋とか、伝統工芸に使う柿渋は量としては少なくなってきているんです。ですが健康食品であるとか、別の用途が芽を出してきています。知らないうちに、皆さんが口の中に入れているものの中に柿タンニンが入っている時があります。

野村:そういえばこの前、柿渋ラーメンを食べました!

岩本章:麺に柿渋を練り込んでいるお店ですね。最近、面白い使い方をされているところもありまして。そういう需要が高まっています。

野村:私は柿渋染めをしていながら、柿渋の素材の成り立ちについて理解ができていない部分があって。柿渋の製造工程について教えてください。

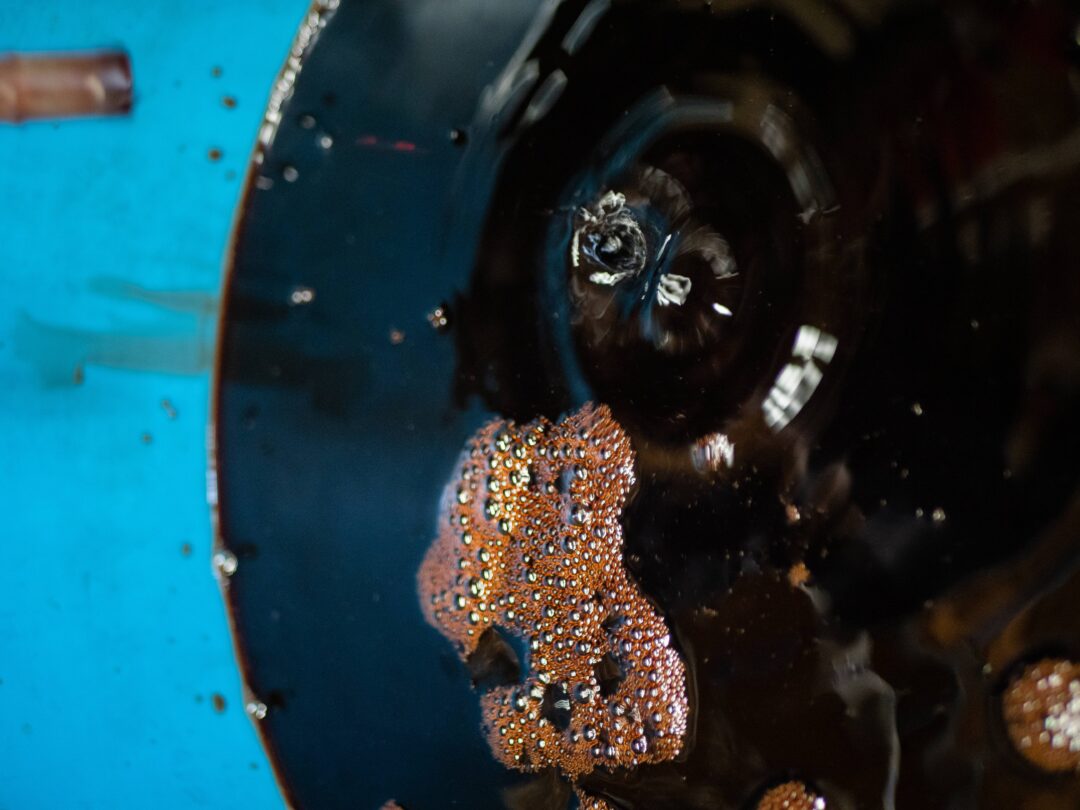

岩本章:まず6月の下旬あたりから9月いっぱいぐらいまで、渋柿を仕入れて、そこから仕込みが始まります。柿が熟す前の、若い未熟な緑色の柿を仕入れます。

野村:渋柿はどこから仕入れるのですか?

岩本將:6月に和歌山の柿を搾って、そこから時計回りに、愛媛、島根、鳥取、長野、岐阜。9月に地元の京都の天王柿を搾って1年の仕込みが終了となります。

野村:その時期に適した地域の渋柿を集めて、順々に絞っていく感じでしょうか。

岩本章:そうです、順々に。

野村:なるほど、採集する場所や渋柿の品種で、出来上がる柿渋の色は変わりますか?

岩本章:最終的に出来上がる柿渋の色は同じですが、絞りたての状態ですと品種によって色が異なります。例えば長野県の市田柿だと、とても綺麗な黄緑色になります。

野村:(写真を指さして)絞りたての柿渋って、鮮やかな美しい色ですね。蛍光グリーンみたいな。

岩本章:そうなんです。そして搾取後、タンクに貯蔵をして、発酵、火入れ、熟成、濾過をします。

野村:貯蔵はどのくらいの時間がかかりますか。

岩本章:だいたい1年くらいですかね。そのあたりで臭いが出てきます。搾りたては、少しフルーティーな果実っぽい香りがします。

岩本將:未熟果実でも糖分があるんですよ。その糖分を資化する微生物がいますので、発酵していきます。糖分は減って、臭いの成分が増えてくる。

野村:発酵の過程で、ポコポコと泡が出たりしますか?

岩本將:出ます。それも渋柿の品種によって違います。6月の渋柿は未熟で糖分が少ないですが9月になってくると熟成が進み発酵は活発になります。

やはり果実だから人や鳥や動物に食べてもらいたいので、糖分が増えて甘い状態になっていく。子孫も残さなくてはいけないから種も出てくる。

※6月に採集する渋柿には種子がないそう。9月に進むにつれ種子が出てくる。

野村:発酵臭の話でいうと、無臭の柿渋は本当に助かっています。臭いのある柿渋を使っていたこともあるのですが、独立して工房を持ったら住宅街で。無臭の柿渋はどのようにして作るのですか?

岩本將:柿渋は、柿の実を搾汁したものです。柿の実を搾汁して発酵させます。そうすると、必ず発酵臭が出てくる。どの種類の渋柿を使っても、そういう臭いになるのですよ。お客さんから「なんとかならんの?染めた生地を他の生地と重ねていくと、他の生地まで移るやないか」と。柿渋の欠点は、発酵臭でした。だから、いかに柿のタンニンと、臭気を分けるかを研究しました。私たちは化学的な処理をするのではなく、物理的に濾過をして、柿渋を大きく2つに分けることに成功しました。化学的に、中和したりアルカリ処理してしまうと化学染料とかあまり変わらないじゃないですか。そういう化学的なことを一切せずに、天然物を天然のまま使うことができる。その原理を発見したというのが、我々の一つの武器です。

野村:天然のままの無臭柿渋、そこが岩本亀太郎本店さんの素晴らしいところですよね。使う場所を選ばないので、多くの人の創作の幅が広がります。

岩本將:住宅地やご自宅の中で使っていただけるというのはありがたいですね。作り甲斐があるというか。

野村:柿渋染めの布の硬さというのは、柿渋の補強効果によるものですよね。

岩本將:あれは柿渋の性質ですね。他の植物タンニンでやると、あんなにゴワゴワならないです。

野村:私としては柿渋の硬い質感が、使い込むと柔らかく変化していくところが柿渋の魅力だと感じています。最近では20代〜30代の若い世代のお客様が、柿渋染めを気に入って購入してくれるんですよ。

岩本將:硬くて扱いにくいっていうか「硬いからええんやっ」ていうか。昔から、柿渋の硬さのおかげで薄い和紙でも丈夫になって、型紙に使うことができた。それがその結果、防水・防腐の効果になった。硬さは、柿渋の一つの武器ですよね。

野村:理にかなっていますね。

岩本將:昔から「使いこなしてきた」というか。日本人の知恵というか、工夫ですね。若い方が魅力を感じるというのは、そういう遺伝子のせいかな。

–

(インタビュー/文:野村春花)

2023.12.05

haru nomuraと人 素材をめぐる「柿渋」【前編:ヤマブシは柿渋染めを着ていた】

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。今回は番外編として、今年1年のブランドテーマでもあった「柿渋」の魅力に迫ります。柿渋の産地である京都府相楽郡和束町へ足を運びました。

前編は「ヤマブシは柿渋染めを着ていた」と題して、柿と日本人の暮らし、柿渋の歴史についてのコラムです。後編は、実際に現在も柿渋を製造している「株式会社岩本亀太郎本店」のインタビューをまとめました。2本立てで、お付き合いください。

–

【haru nomuraと人 サイドストーリー 素材をめぐる「柿渋」】

前編:ヤマブシは柿渋染めを着ていた

「柿渋」は、haru nomuraのかばんを代表する色です。柿渋で染めあげる茶色〜墨色の野趣溢れる色合いは、均一化された現代の色の中で一際目を引きます。柿渋の補強効果によって生まれる硬い質感は、使い込むほどに身体に馴染むように柔らかく変化します。色、質感、経年変化、どれもが唯一無二の素材です。

先日ふと、haru nomuraで今年1年で使った柿渋の量を計算してみると300ℓと少し。工場で機械染めしているのならともかく、一人で手染めした量としては我ながら驚きです。染め上がりの色予想が例年よりも的確になっていたのは、作業の積み重ねのおかげかもしれません。一方で、大量の柿渋に触れていく中で、柿渋とはどんな素材なのか理解していないことにも気がつきました。今年のブランドテーマが「柿渋」だったこともあり、今年の締めくくりに素材に向き合ってみることにしました。

まず柿渋とは、渋柿の熟す前の青い実を潰し、圧縮した液を発酵させたものです。江戸時代初めに刊行された京都に関する百科事典『雍州府志』(1684)では、柿渋のことを「柿油」と記しています。強い防水効果がある柿渋の性質に「油」の名の由来があったようです。防水効果に加え防腐効果もあるため、古くから木製品・和紙への塗布や、麻・木綿などの染色、酒袋、漁網、和傘、漆器の下地などに利用されてきました。

柿と日本人の歴史は長く、縄文時代や弥生時代の遺跡から多数の柿の種子が発掘されています。「柿」を原材料として柿渋は製造されますが、実は柿渋の起源は明らかになっていません。書物に残されていないのは、生活に身近な素材であったからでしょう。

農業的な歴史から見れば、近代初期においては柿渋の原料となる柿は、課税の対象とされることは少なかったので、農民の貴重な収入源にもなっていました。ある本では、柿の樹は農家にとっての「生活樹」という言葉で表現されていました。また、かつては「渋染屋」という柿渋染を生業とする職業もあったそうです。とはいえ、藍染めを生業とする紺屋のように特殊な技術はいらず、染めた後干す場所があればできるため各家庭においても日常的に行われていたと考えられています。

柿渋の歴史を追っていく中で、今井敬潤さんが書かれた『ものと人間の文化史 柿渋』の「柿渋染めは、山伏やマタギなどの厳しい気象条件下の産地を生活の場とする人々が、雪や雨から身を守るために、防水を目的に柿の未熟果を衣服に直接摺り付けたと言うのが原初的形態ではないかと考えられる」という一説に目が止まりました。語弊を恐れずにいうと、柿渋で染めた色は、一般の人々とは異なると考えられたアウトロー的な人の標識の色とされていたそうです。

柿渋で染められた衣は、防水性・防風性にも優れ、毛羽立ち防止の効果もあることから、過酷な環境の中での修行や仕事を和らげる助けとなったことでしょう。硬かっただろうな、使い込んだヤマブシの柿衣はどんな質感だったのだろうな、とharu nomuraの柿渋かばんを触りながら思いを馳せます。柿渋の実用性と歴史的背景を備えた健やかな美しさに、益々虜になってしまいました。

話を現代へともどします。haru nomuraで柿渋を選ぶお客様の傾向として「1つのモノを永く使ってエイジングの過程を楽しみたい」という、モノへの意識を持っている方が多いように感じます。また、お洒落が好きなお客様曰く、コーディネートの中でハズしとして同系色の柿渋アイテムを取り入れると、全体のバランスが取れるのだとか。

柿渋という歴史ある素材が、ファッションアイテムとして可愛いからという純粋な感覚で世間に浸透していくことに、喜びを感じます。

(文・野村春花)

2023.11.01

haru nomuraと人 vol.17 岡本沙織 (恵文社一乗寺店スタッフ)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第17回目のゲストは、恵文社一乗寺店スタッフの岡本沙織さんです。

京都左京区に、恵文社一乗寺店という有名な本屋さんがあります。本屋さんと言っても一般的な本屋さんとは一味違います。恵文社には書籍が並ぶだけではなく、ギャラリーや生活道具のセレクトコーナーなどが併設されています。京都のカルチャーにとって、重要な発信地です。

この記事を読んでいる方はきっとご存知の方が多いかと思いますが、haru nomuraのブランドとしての初めての個展は、恵文社でした。初個展以降、ブランドの節目のタイミングで、恵文社のギャラリーで展示を開催させていただいています。また、ありがたいことに恒例になっている恵文社生活館でのPOP UPは、店舗を持たないharu nomuraの商品を実際に手に取ってご覧いただける貴重な機会でもあります。さらに、今年は恵文社のオリジナルブックカバーを柿渋和紙で制作させていただいたり、コテージでワークショップを開催するなど、コラボレーションの機会を頂きました。

スタッフの岡本さんは、POPUPの度に一緒に並走してくれる存在です。息切れしないように、前を走って先導してくださっているような安心感があります。haru nomuraのユーザーでもある岡本さん。お会いする度に、かばんの成長を見せてくださいます。また、長年料理の仕事をされていた経験もあり、素材への向き合い方など、感覚的な手の仕事の言語化が見事です。恵文社さんで行うharu nomuraのPOP UPの広報では、いつもお世話になっています。

今回は岡本さんに、日々の暮らしについてや、岡本さんから見える「恵文社」という場所についてお聞きしました。

–

Q.普段の暮らしやお仕事について教えてください。

京都の街中から少し外れたところにある「恵文社一乗寺店」という書店で働いています。コロナ禍を機に転職し、もうすぐ三年になります、おもに書籍・雑貨の仕入れや企画広報、植物のお世話を担当しています。恵文社は学生時代からよく訪れていた愛着のあるお店。かつてはお客さんだった自分が縁あってお店に立っているのは、今でも時々不思議な感じがします。

暮らしているのは、左京区北部の市原という自然豊かな山の麓。生まれも育ちもこの土地で、緑と水が豊かで時間の流れが落ち着いているところ、地域と人のつながりがゆるやかであたたかなところが気に入っています。雑誌やガイドブックで取り上げられるような場所ではありませんが、季節のうつろいを身近に感じられるとても満ち足りたところです。少し足を伸ばせば静原や貴船、鞍馬、大原といったより自然に近い場所へ気軽にアクセスができるのも、街中の人の多さが苦手な私には嬉しいです。

休日は気になる展示やお店に足を運ぶこともありますが、庭の手入れや森や山への散歩、近くに住む友人と山でお茶の葉を摘んでお茶を作ったり、地域の人たちとの畑の作業など自然と触れ合っていることのほうが多いです。書店員らしいことと言えば長年細々と続けている短歌やエッセイのようなものを書いたり、といったところでしょうか。転職する前は長く料理の仕事をしていたので、休日にのんびりキッチンに立つのもささやかな楽しみのひとつ。少し前に病気をしてから、時間の使い方がより心の充足へと向かうようになりました。どんなときでも余白を大切にしていたいです。

–

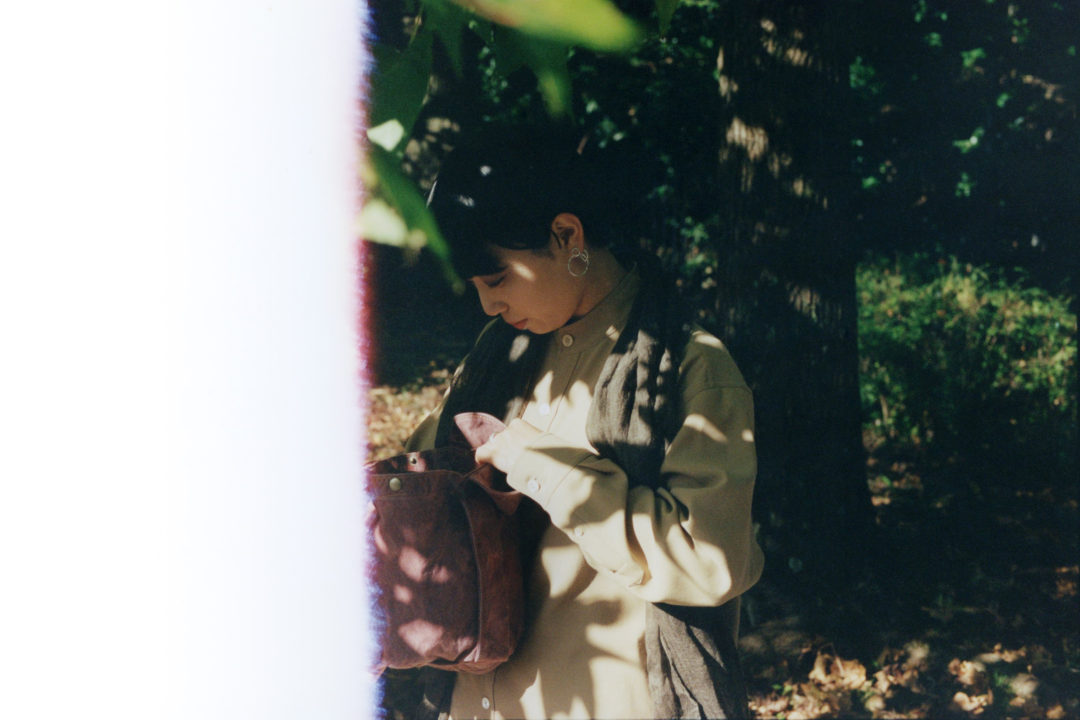

Q.haru nomuraのかばんの印象。

最も印象的なのは草木染めの色の豊かさ。自然に息づいていたときとは異なる、刻々と移り変わる色との出会いはまさに一期一会。人の手を介してあらわれる彼らの命の色が、こんなにも繊細で鮮やかなものだとは思ってもみませんでした。どんなときも使う人の日常に寄り添ってくれる、包容力の深さも気に入っています。巾着、おこめのかばん、Pocket、Flattoteなど、身の回りに少しずつ増えつつありますが、今ではharu nomuraのかばんを手にしない日はほとんどありません。使うほどに愛着の増す、日々の相棒になっています。

–

Q.haru nomuraのかばんにまつわるエピソードがあれば教えてください。

このインタビューのお話をいただいたときに、思い切って長年の友人に写真撮影をお願いしました。偶然にも、彼女はharu nomuraのかばんをどこかで見かけて以来、ずっと気になっていたのだそう。今回お礼にPocketの生成りをプレゼントしました。これから彼女の日々の中でどんな表情に育つのか、会うときの楽しみが増えました。

–

Q.「恵文社」という場所のどんなところに魅力を感じますか。

おおらかさや間口の広さ。そして塩梅のよさでしょうか。

「イギリスの街中にぽつんとある書店」をイメージしたという異国情緒あふれる佇まいでありながら暮らしの色濃い商店街の一角にあり、観光で来られる方はもちろん、お仕事や学校帰り、休日のひとときに、ご近所の方もふらりと入れる。この場所だからこそ生まれる親しみやすさがあるような気がします。

また再来年で創業50周年を迎えますが、ここに至るまでにはスタッフひとりひとりがバックグラウンドを活かしつつ試行錯誤と創意工夫を重ねてきた道のりがあります。地域に根付き、時を経ても変わらぬ価値と時代に沿った新たな出会いを発信できる場であること。訪れた方の日常がささやかに豊かになるような場であること。自由で有機的でありながら、そうした芯のある塩梅のよさもまた大きな魅力だと思います。

–

Q.さいごに

恵文社がharu nomuraにとって大切な場所であり続けていられること、とても光栄です。今年は展示とともにWSも開催し、草木から人、人から糸へとつながる命の循環を身近に感じる豊かなひとときを共有していただきました。これからもいろんな景色をともに歩んでいけると嬉しいです。今後の展開も楽しみにしています。

(Photo by Ayami Yamamoto)

–

【Profile】

1987年 京都市生まれ。京都外国語大学卒業。

和食店での勤務を経て、2020年暮れより恵文社へ入社。おもに書籍・雑貨の仕入れと企画広報、植物のお世話を担当。

趣味は読書、料理、散歩、植物、短歌と弓道。和菓子好きの長風呂派。

【Instagram】

@fffff9

【HP】

https://fffff9.her.jp

【恵文社一乗寺店】

http://www.keibunsha-store.com

2023.10.01

haru nomuraと人 vol.16 野村明里(俳優)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第16回目のゲストは、俳優の野村明里さんです。

野村明里さんは、何を隠そう私の妹です。仕事は、俳優をしています。「ちょっとした表情や手足の形はそっくりだけれど、身にまとうオーラは違うね」とよく言われます。俳優という芸能の道に進んだ妹の決断を、近くで応援してきましたが、今回改めてインタビューしてみることにしました。

明里さんは、演劇の公演や稽古がない時、haru nomuraのお手伝いをしてくれています。お昼にはよくパスタを作って二人で食べます。作業の合間のコーヒーブレイクは欠かせません。なんてことない、家族の風景。これまでは、あまりお伝えしてこなかったharu nomuraの日常です。

今回は、日々の暮らしや俳優という仕事について、haru nomuraでのお手伝いについてなどインタビューしました。

–

Q.普段のご自身の活動や暮らしについて教えてください。

北九州と京都を拠点とするブルーエゴナクという劇団で俳優をしています。京都に住んでいますが、北九州やほかの地域で滞在して作品を作ることもあります。芸能事務所にも所属していて、映画やCMにちょこっと出演していたりもします。

稽古が忙しくないときはharu nomuraで姉のお手伝いをしています。朝起きて、家のことを済ませてアトリエに向かい、姉と一緒にお昼ご飯を食べてコーヒーを飲んで、それからかばん作りのお手伝いをします。アトリエではいつもラジオをかけっぱなしで、日々の出来事やそれぞれの次の作品のこと、家族の思い出話や最近見つけた素敵な物のこと、いろんなことを取り留めもなく喋りながら、時には黙りながら、黙々と手を動かしています。

–

Q.直近で出演した舞台について。

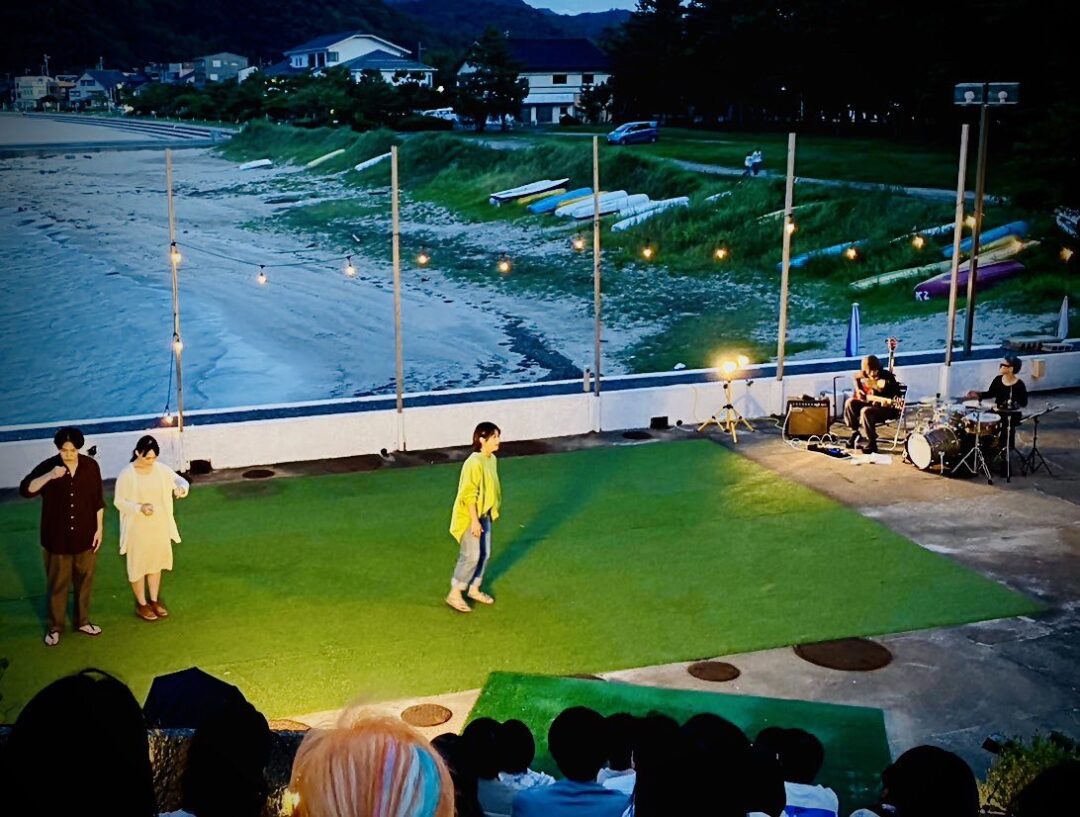

所属しているブルーエゴナクで豊岡演劇祭というフェスティバルに参加し、豊岡市の竹野地区に数週間滞在して「ゆきさきは環(めぐ)る」という作品に出演しました。地元の盆踊り振興会さんのご協力のもと観客参加型の盆踊りと竹野をリサーチして創作した演劇作品を上演しました。竹野は自然あふれる海沿いの町で、「誕生」の地とされている場所です。

遠く美しく広がる竹野浜を背景にお借りした野外劇を行いました。野外という性質上、当然風が吹き、鳥が鳴き、6時を知らせるチャイムが流れ、虫が身体にとまります。音も光もコントロールされた劇場の空間とは違う自然のなかでの上演は、とてもスリリングでありながら、同時に、わたしという俳優も風や鳥やチャイムや虫と一緒に「今ここ」に存在するだけの一人の人間なのだということを思い知らせてくれました。暑いだろうにコンクリートに座ってじっとわたしたちを見守ってくれている観客たちと同じ地平に立って、同じように日差しを感じながら、あらゆる生きものと生きていないものと共に舞台上に存在できたことを嬉しく思います。

–

Q.俳優という道に進んだきっかけ。

小さな頃から典型的な文学少女でした。中学生のときに体育の授業をサボって自習していた図書館で谷川俊太郎さんの「二十億光年の孤独」を読んで感銘を受け、詩に興味を持つようになりました。自分でも書いてみようと思い立ち、誰にも見せることなくひっそりと詩や短歌を書き溜めていましたが、ある日何を思ったか姉にそのヒミツを披露したのでした。そしてわたしの16歳の誕生日プレゼントに、姉はわたしが書き溜めた言葉たちを一冊の本に製本してくれました。今こうして思い出していても恥ずかしい、非常にむずがゆい出来事ではあるのですが、その時に感じた喜びが、なにか創作をして生きていきたいと思う原点になっていると思います。その後文学部に進学し、自分で脚本を書いて映画を撮ってみたいと思い自主映画製作サークルに入ります。人をまとめることが苦手だったので一向に自分の映画を作ることはなく、なぜか出演ばかりさせられているうちに演技の楽しさに目覚めました。書かれた文字でしかなかった言葉が、生きて音として発されるときに生まれる魔力に惹かれたのかもしれません。それ以来、もう十年くらい、お芝居を続けています。

–

Q.haru nomuraのお手伝いで感じること。

かばん作りに限ったことではないですが、なにかを作ることにはたくさんの小さな作業の積み重ねがあります。パターンを引いて、布を切って、糊張りをして、ミシンを踏んで、糸を処理して、それからやっとお湯を沸かして染料を煮出します。かばんを染めた後にも乾かしたり、また染め重ねたり、刻印をしたり、金具をつけたり、小さな小さな手作業の連続です。面倒、とまったく思わないわけでもないのですが、わたしはharu nomuraでする小さなお手伝いの作業たちをとても愛おしく思います。なるべくきれいに糸が処理できるように、なるべく姉の思い通りの色が出せるように、ひとつひとつのかばんと向き合ってお手伝いをしています。そうして出来上がったかばんがお客様の手に渡るときは何よりも嬉しく感じます。めまぐるしく進み続ける社会の中で、消費されることに留まらないものを作りたいと願います。

–

Q.さいごに

姉は本当にパワフルでタフな人です。いつもありがとう。これからもよろしくね。

–

【Profile】

野村明里(のむらあかり)

俳優。長野県出身。京都府在住。同志社大学文学部美学芸術学科卒業。

ブルーエゴナク、株式会社リコモーション所属。

【Twitter】

@nomuraakari

【HP】

ブルーエゴナク

【次回公演情報】

ブルーエゴナク新作

2023年12月 THEATRE E9 KYOTO(京都)

2023.09.01

haru nomuraと人 vol.15 安野真理恵(User)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第15回目のゲストは、Userの安野真理恵さんです。

今回Instagramに投稿された1枚の写真がきっかけで、インタビューを依頼することになりました。その写真には、異国であろう地に佇む男性の後ろ姿と、旅するかばんが映っていました。写真に目を奪われて、思わずメッセージを送りました。

やりとりをしていくうちに、写真に映っていたのはご本人ではなくパートナーであること、写真の旅するかばんは誕生日プレゼントとしてパートナーに渡したものであること、写真を撮影した地はアイスランドであること。そして何より、安野さんとパートナーの旅が、人生が、とても豊かであることがわかりました。安野さんと、初めてやりとりをした気がしないな〜と思ったら、過去に思わぬ繋がりもありました(インタビューを読んでみてくださいね)。

今回は初めて持ち主ではなく、プレゼントとしてかばんを贈った安野さんにお話をお聞きします。ご自身の暮らしについてや、アイスランドへの旅について、プレゼントを選ばれたときのことについて丁寧に答えてくださりました。写真も素敵なので、ぜひじっくりとご覧ください。

–

Q.普段の暮らしやお仕事について教えてください。

東京で6年間グラフィックデザイナーをしていました。今年の春にデザイナーを辞め、一年ほどは働くことから離れてみようと思っています。社会に出てからデザインの仕事しかしてこなかったこともあり、身体を通した体験や経験の少なさが気になっていました。そのため一度しっかりと立ち止まって、自分に意識を向けてあげる時間が必要だと思い、この一年は自分の心が喜ぶこと・心地よいと思えることに素直に従ってあげることにしました。アイスランドへ行ったのも仕事を辞めてすぐのことです。わたしの旅はアイスランドから始まりました。

–

Q.haru nomuraのかばんをプレゼントに選んだ理由。

パートナーとのお付き合いが始まったばかりの頃、直近で彼の誕生日が迫っていました。プレゼントを渡したいけれど、わたしは彼とこの先どんなことがしたいのだろう…と考えたところ「二人で旅がしたい」と思い至りました。それは物理的に旅をすることもそうですが、人生を旅感覚で楽しんでいける関係性でありたいという思いがありました。そんな時インスタグラムで haru nomura さんの 旅するかばん の投稿が流れてきて、これだ!とビビッときて、すぐに購入させていただきました。大切な人に、自分の想いがそのまま形となって伝えられるプレゼントというのは、中々ないように思います。彼も遠出する時は旅するかばんを使ってくれていて、その姿を見るとわたしも嬉しくなり、出会えたことに感謝しています。

–

Q.アイスランドの旅について。

アイスランドはイギリスのさらに北西にある、北海道と四国を足したくらいの大きさの島なのですが、国道1号線という島をぐるりと一周している道があります。5月にキャンピングカーを借りて、2週間かけて島を一周してきました。キャンピングカーにはキッチンもベッドも付いているので、立ち止まったところがすぐ家になるという感覚が何とも身軽で心地よく、移動しながら小さな家で暮らしているようで楽しかったです。

また、アイスランドの風景は地球ではない何処かの惑星のようと言われるほど、普段日本に住むわたし達が見ている地球とは異なる世界が広がっています。いつからか時々、人類が誕生する前や、反対に滅んだ後の世界に想いを馳せて、心が安心することがありました。そういった意味でアイスランドは人や文化の痕跡が少なく、ただただ広大な大地や海が広がり続けている国なので、自然と心惹かれたのだと思います。

特に印象に残っているのは、島の南側の外れにあるDyrhólaeyという半島から見た海です。この半島は鳥たちが繁殖のために滞在する場所のため、訪れた時は鳥たちの世界にお邪魔しているような感覚でした。深い霧と強い風に包まれながら30分ほど歩き続け、半島の先に到着すると、今まで見たことのない灰色一色の海が広がっていました。母なる海という言葉があるように、どこか海には母性のようなものを感じてきたのですが、ここから見た海は全てに完璧な無干渉で、ただただ圧倒的な存在としてそこにありました。温度を感じない、けれど恐怖を感じることもない、何かの感情が生まれることさえ憚られるような圧倒的な存在を前にし、生まれて初めて言葉が出なくなる体験をしました。そして地球上で一番強い物質は海なのだと理解しました。あの海を見るためにアイスランドへ行ったんだなと今は感じています。

–

Q.かばんのお気に入りのポイントは。

旅するかばんをプレゼントとして購入したいと相談のメールをさせていただいた際、野村さんから「カラーはプレゼント用であれば、染料で染めていない生地そのままの色である生成が良いかと思います。何年かは生成で使用し、馴染んできた頃に、今度は彼が自分の好きな色に染め直して、新たなかばんとして楽しんではいかがでしょうか」と提案していただきました。色選びで迷っていたので、野村さんのお話がしっくりと来て、色は生成を選びました。

購入した時に完結しているのではなく、購入してからも変化していく余白のあるところに魅力を感じています。野村さんが自然と関わり作り出す、光あふれる優しい色たちの中で、私たちの旅するかばんは何色に変化するのだろうとゆっくりとその時を待っています。

–

Q.さいごに

武蔵美に行く前に、野村さんと同じ大学に2年間通っていました。覚えてらっしゃらないかと思いますが、実は一度だけ野村さんからお声を掛けていただいたことがあります。わたしが学内の長い坂道をカートを使って荷物を運んでいたところ、野村さんが「大丈夫ですか?」と声を掛けて下さり、坂の上まで一緒に荷物を運んで下さいました。もう10年ほど前のことですが、心温かくなる出来事だったため、今でも記憶に残っています。あの時感じた野村さんの自然体な優しさと柔らかい雰囲気が、haru nomura さんの商品全体に流れているように感じています。

–

【Profile】

1992年大阪生まれ。2017年武蔵野美術大学基礎デザイン学科卒業。卒業後は出版社とお茶メーカーにてグラフィックデザイナーとして働く。2023年デザイナーを辞める。直近の目標はニュージーランドにある島の南北を貫く3000kmのハイキングコースに挑戦すること。

【Instagram】

nut.of.rice

2023.08.01

haru nomura と人vol.14 大道良太(養蜂家・狩猟者)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第14回目のゲストは、養蜂家・狩猟者の大道良太さんです。

大道さんをご紹介する時、どのようにみなさんにお伝えしようかとても悩みました。

直球にいえば、養蜂家・狩猟者。けれど、大道さんにとっては養蜂も狩猟も、ごく当たり前の生活の一部。肩書きというよりも、もっと自然なこと。

もしかしたら、自然の中で暮らしを営む「生活者」としての大道さん、というご紹介の仕方がピタリと合うかもしれません。

ある時、大道さんの採集した蜂蜜を頂いたことがありました。その味の豊かさに、蜜蜂や植物や土や空気や、関わる人の手の存在を強く感じたのを覚えています。毎朝トーストに塗るのが嬉しくて、朝起きるのが楽しみになったくらい(北白川ちせさんに置いていますよ)。美味しく満たされたと同時に、私もそんなものが作りたいと憧れたのでした。

淡々と四季を生きていく。厳しさも豊かさも含めて命を感じていく。その強さは、人間としてとても魅力的です。

今回は大道さんに、自然と動物との暮らしについてお聞きしました。

–

Q.普段のお仕事や暮らしについて教えてください。

春から秋にかけて養蜂を行っています、狩猟は冬に行います。

春、暖かくなるとミツバチたちはゆっくりと活動を始めます。少しづつコロニーを大きくし、外敵や気温などに負けないチームを作り上げていきます。そこに少し手を加えてやって採蜜量を増加させ、その分を※彼女たちから分けて貰います。

夏、暑すぎる気温と外敵によりコロニーの成長は止まります。夏季は花も少なく、ミツバチたちにとっては働けど働けど成果が出ない季節です。そんな時期には春にたくさん採れた蜜や花粉を戻してやります、そうしてコロニーへのストレスを軽減することは優しいミツバチに育てることにも一役買ってくれます。

秋、花の開花は冬越しに向けて準備をするミツバチたちを助けます。

必要な蜜量やコロニーの規模を確認し、足りない分を補う様に手を貸すことで厳しい冬を乗り切るお手伝いをします。

冬、ミツバチたちは集団で身を寄せ合って暖をとり、貯め置いた蜂蜜を食べて、春を待ちます。減っていく仲間と貯蜜量からストレスが高まり彼女たちの機嫌が悪い季節でもあります。この様な時は手を加えようとせず、そっとしておいてやるのが一番です。他の生き物たちも冬越しに向けてたらふく栄養を蓄えています、狩猟を行う季節です。山を歩き、足跡を見て獲物を判断し、猟犬と共に獲物を追い詰めます。一日がかりで獲れた獲物を仲間と分かち合います、もちろん犬たちも一緒です。狩猟で得る動物の肉が農村地域の貴重なたんぱく源であることは昔も今も変わりません。

自分の生活する地域、風土に順応した季節の営みがまた一年過ぎ、巡っていきます。

※ミツバチのコロニーはわずかなオスバチを除き、すべてメスの姉妹である。

–

Q.狩猟という仕事ををひとことで言い表すと。

冬季の営みです。

狩猟に係わりのない生活を送っておられる方々にとっては、狩猟は特殊な活動と思われていると思います。しかし狩猟文化が古くから根づいた土地で生まれ育った私からすると狩猟は冬になれば行う営みの一つにすぎません。

–

Q.どんな時に幸せを感じますか。

季節の移ろいを感じながらの営みに幸せを感じます。

無理をせず、無理をさせずに風土に応じた活動を続けることが地域的な文化を生み出す(守る)と考えています。どこにいても情報を得やすい今日ですが、自分の生活する地域に目を向けて適した選択ができるようになりたいです。

–

Q. haru nomuraのかばんにまつわるエピソードがあれば教えてください。

長く養蜂に携わってきましたが、数年前に蜂毒に対しアナフィラキシー反応が出るようになりました。エピペンを携帯するようになり、財布、携帯、エピペンが入り普段持ち歩くにも馴染むポーチが無いかと探していたところ、haru nomuraのかばんに出会いました。

最初はごわごわして硬かったカキシブ染めのポーチは三か月ほどで柔らかくなり、今も毎日下げています。

–

Q.さいごに

haru nomuraのかばんについて。私にとってはかばんは道具ですので、使い勝手が悪ければ使わなくなり買い換えます。ですがまだ当面の間はポーチ探しの必要は無さそうです!

–

【Profile】

大道良太

1979年京都市生まれ。2002年京都精華大学卒業。

京都北山に生まれ育ち、伝統的な巻き狩りや地域に伝わる養蜂を教わる。狩猟歴、養蜂歴ともに14年。

大日本猟友会狩猟指導員、京都府緑の指導員などを兼任。

主な活動に、環境省主催「ビギナーのための狩猟講座」メインコメンテイター、総合地球環境学研究所「熱帯泥炭社会プロジェクト」植林地害獣捕獲アドバイザーなど。論考に『犬からみた人類史』(勉誠出版、2019年)がある。

2023.07.07

haru nomuraと人 vol.13井上亜美(アーティスト)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第13回目のゲストは、アーティストの井上亜美さんです。

井上亜美さんは、日本を代表するアーティストです。

自然や生命をまっすぐに見つめた表現は圧巻で、シドニービエンナーレへの出品など、国内外で評価されています。

私たちに流れる血の温かさを再認識させてくれるような、真摯な作品群です。

現在は京都を拠点とし、狩猟や養蜂などを実践しながら制作活動をされています。

小さな花が揺れるような、笑顔の可愛らしい方。

あみちゃんに会うたびに、嬉しくなります。

今回は井上さんに、ご自身の制作活動についてや、自然と共に歩む暮らしについてお聞きしました。

–

Q.普段の活動や暮らしについて教えてください。

京都の左京区にある自宅兼アトリエを拠点にしています。スーパーやコンビニから徒歩圏内ですが、家の裏からすぐ山にアクセスできる場所で、周りにシカやイノシシ用のわなを掛けています。

山が近いので、蜜源になる柴栗や烏山椒(カラスザンショウ)などの植物が多く自生していて、家族でミツバチのお世話もしています。最近蜂蜜の販売をはじめました。自宅には猟犬6匹と鶏やメダカもいて、賑やかです。

–

Q.制作のテーマについて。

例えば、セミの抜け殻を見つけて触れたとき、言葉より先にぞっとするような感覚が生まれます。そのような感覚をインスピレーションとして、対象や素材に向き合いながら作品が出来ていくことが多いです。蝶を捕まえて標本にしたら、鱗粉が手に付いて翅から光沢が消えてしまった。自分が美しいと思ったのは、蝶と鱗粉、どっちだったんだろう?とか、猟を終えて一人暮らしのアパートに帰ると、山の中では気にならなかった獣のにおいや肉の重さを強く感じる。それはなぜだろう?とか、自然と都市生活を行き来する中での体験が元になることが多いです。

アウトプットの方法は決めているわけではなく、その度ごとにインスタレーション、写真や映像、立体など、いろいろな方法を探っています。どちらかというと、カメラなどの機械を通して表現する方が、最終的にどうなるのか分からない、自然に委ねられる部分があってしっくりきています。

出身が宮城県の丸森町という所なのですが、3.11以降、原発事故の影響でイノシシが食べられなくなり、祖父がずっと続けていた狩猟をやめてしまったことで、ニュースには出てこない、実際に起こっていることを自分の体で確認したい思いが強くなったように感じます。

最近は、今まで何とも無かったのに、犬たちに鹿肉をあげるとお腹をこわすことが多くなってきました。レヴィ=ストロースが予言していたような、野生の肉も食べられなくなる世界が来るのかなと考えています。

–

Q. haru nomuraとの出会い。

愛用しているharu nomuraのかばんは、トートバッグです。カメラから、お弁当箱、虫捕り網まで(笑)何でもいれちゃいます。野外活動が多いので、時には水が掛かってしまったり、植物の棘に引っ掛けたりすることもありますが、とても丈夫でタフです。特に、太い持ち手が気に入っています。

このかばんを持ち歩いている時、同じかばんを持っている知り合いに、今まで2人会いました。知り合いが、買った時のタグの紐を「捨てられないんだよね」と、そのまま残しているのを見て、私も残したままにしています。

春花さんとの出会いは、学生時代。食藝プログラムという精進料理の授業を受けていた時の先輩です。あの頃の自分は、授業の課題に追われ、食べものを流し込むように食べては平気で徹夜するような生活をしていて、健やかではなかったと思います。大学では保育士資格が取れるコースに居たのですが、元々人前で話すのが得意でなく、授業で質問するという事も、日常生活に疑問を持つ事もなかなかできなかった。そういう部分が少しずつ変わっていったのが、精進料理を学んでからかなと思います。

授業の内容は、基本の胡麻擦りから始まり、出汁の取り方、油やお野菜の選び方など。それまで知らなかった「ほんもの」に触れたことで、口に入れるものがどこから来ているのか、疑問を持つようになりました。先生が「健康な身体でなければいいものはつくれない」「自然から離れないように」ということをよく言っていて、その考えには今でも影響を受けています。料理を通して目の前の素材に夢中になっている時間が楽しく、日常生活の良いリフレッシュになっていました。

春花さんはいつも星子さんと一緒にいらっしゃって、私は二人のコンビがとても好きでした。料理中なのでそれほど長話はしませんでしたが、春花さんはいつも楽しそうで、会うだけで回復させてもらえるような不思議なパワーがありました。授業の時は、胡麻を炒った香ばしい香りとか、コトコト煮込む音、リズミカルな包丁の音、御飯が炊き上がる前のいいにおいのする蒸気で満たされていて、思い出すと幸福になれるような空間でした。卒業後も、春花さんとは一緒にジビエ料理を囲んだりする機会がありました。

そんな理由で、春花さんのことを思い出す時は、なんとなく美味しい、楽しい思い出に包まれます。

–

Q.国内外での展示で見えてきたこと。

2018年にシドニービエンナーレに出品する機会をもらって、初めて海外に行きました。その時は2本の映像作品を出したのですが、セリフの多い映像作品よりも、ほとんどセリフがなく、淡々と鹿肉を料理する映像作品のほうが受け入れられた印象がありました。作品のもつ、言葉の意味に捉われない、映っている像の強さみたいなものは、海外の展示を経て気づくことができました。逆に、国内の展示だからこそだなと感じた出来事は、鑑賞してくれた人が自然にまつわる原体験をひそかに話してくれたことです。2019年に韓国で展示をした時もそうでしたが、私の作品はインスタレーションで毛皮や標本など色々な物を並べるので、検疫でアウトになるものが結構多いことも、海外の展示を経て学んだことです。

インドネシアで「宗教の関係でイノシシを食べられないけど駆除してほしい」という難しい依頼にカメラマンとして同行したときは、ちょうどラマダン(断食)の時期だったこともあり、貴重な体験ができました。ほとんど1日何も食べずに、夕方の解禁時間をスマホでチェックしながら今か今かと待って、お洒落をして食事会に行く。ラマダン明けに飲んだ甘いお茶と色とりどりのフルーツは、人生で一番おいしいものだったかもしれません。

–

Q.さいごに

初めてharu nomuraのかばんを見た時は、やわらかさと原始的な力強さを兼ねている、他で見たことのないものだと思いました。どんな植物で染められているか、日付や温度も記録されていて、「このかばんがどこから来たか」に思いを馳せられます。料理をしていた時のように、目の前の素材と丁寧に向き合っている春花さんの姿が目に浮かびます。使い続けることで自分だけのかばんになり、経年の染みや汚れも勲章のように思えてくるのがふしぎです。

それ、めっちゃかっこいいかばんですね。って言ってもらえるように、私も日々精進していきたいと思います。

–

【Profile】

井上亜美 Ami Inoue

1991年宮城県生まれ。2014年京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)こども芸術学科卒業。2016年東京藝術大学大学院映像研究科修了。2016年より2019年までHAPSスタジオに滞在。京都の山里のアトリエを拠点とし、狩猟や養蜂などを実践しながら制作を行う。生き物が生きる場所に入り込み、その姿や人間との関係性や距離感を捉え、写真や映像、インスタレーションなどの手法で表現する。近年の主な展覧会に個展「The Garden」(2023年、京都芸術センター)、個展「The piercing eyes」(2019年、Amado Art Space、韓国)、「第21回シドニービエンナーレ」(2018年、オーストラリア)。

【HP】

amiinoue.com

2023.06.01

haru nomuraと人 vol.12真里(User)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第12回目のゲストは、長年haru nomuraのかばんをお使いいただいている、ユーザーの真里さんです。

実店舗のないharu nomura。定期的に開催しているPOPUPや展示会が、実際に商品を手にとってご覧いただける唯一の機会です。POPUPは商品のお披露目の場でもあり、お客さまと対面してお話しできる機会でもあります。

今回インタビューをお願いした真里さんは、いつもお母様と二人で展示会にお越しいただいており、馴染みのお客様の一人です。本当に、素敵なお母様と娘さん。親子というよりも、仲良しの親友同士のようなお二人。それぞれに似合うかばんをお互いに選びあっている姿がいつも眩しく、お会いした当初からそのキラキラとした時間が印象に残っています。展示会の際には、いつも使い込んだharu nomuraのかばんで来てくださり、その変化を眺めるのが私の楽しみでもあります。

今回は真里さんに普段の暮らしや、お使いいただいているharu nomuraのかばんについてお聞きしました。

–

Q.普段の暮らしについて教えてください。

京都で暮らし始めて今年で10年が過ぎました。転勤族だったので、ここまで長く同じ地で生活をしたことがなかったことに最近気が付きました。

平日は大阪で働いています。早朝にまだ人が歩いていない橋を渡りながら、鴨川と山を眺めることが日課です。早起きが苦手で毎朝慌ただしく出かけていますが、いつもそこで気持ちを一旦落ち着かせることができます。空気が澄んでいて今日は山がよく見えるな、川床の準備が始まっているな、等々。季節の移り変わりや自然の様子を真新な状態で向き合うことは、京都で暮らしてからとても増えたように思います。

休日は京都市内をあちこち散歩していることが多いです。コロナ渦で好きだった海外旅行が難しくなり、改めて身近な場所を見つめ直すようになりました。

–

Q.haru nomuraのかばんとの出会いについて。

8年ほど前、野村さんが取り上げられていたTV番組を母が偶然見ており、私が好きそうだと教えてくれたことがきっかけです。穏やかなカラフルさと、ユーザーに寄り添うブランド理念にすぐに惹かれました。展示会も行ける距離だったのでその日のうちに伺いましたが、売切れだったのでオーダー注文で後日受け取る形になりました。そのときに購入したのが定番トート大です。大学通学時はこのかばん以外使用しなかったほどお気に入りでした。

私は昔から持ち物が多いうえに、荷物を分けて持ち歩くことが苦手なので、野村さんが作るかばんはぴったりでした。見た目以上の収納力で、たくさん入れてもかばんの形が柔軟に対応してくれます。今は定番トート以外のharu nomuraのかばんも色々使っていますが、野村さんが作ったかばんを使わない日がほとんどないほど生活に溶け込んでいます。

–

Q.haru nomuraのかばんにまつわるエピソードがあれば教えてください。

「おこめのふくろ」は体に沿う形がお気に入りです。通勤時の電車内で座れたときはつい寝てしまいます。そんなとき「おこめのふくろ」を抱きしめて枕にしてしまうことが多々あります。パンを入れていたことを忘れてつぶしてしまったときもありますが…。

どのかばんを使うときも内側のポケットに鍵と携帯と定期券を入れています。「おこめのふくろ」にはポケットがなかったので、購入して1週間後にポケットの付け足しを野村さんにお願いしました。まだ使い込んですらいないのにこんな依頼をしてしまうのは失礼かもと正直ドキドキしたのですが、野村さんは大変快く応じてくださりました。ポケットの位置や形、縫い方、色などたくさん提案してくださり、とても満足がいくポケットが出来上がりました。野村さんの使用者に全力で寄り添ってくださるところが私は大好きです。

「おおきなかばん」は旅行の必需品です。旅先で増えた荷物を帰りに全部ひとまとめにできてすっきりします。これ以上になんでも入るかばんはありませんし、これ以上に大きなかばんを持ち歩いている人も今のところまだ見たことがありません!

また、野球観戦で写真を撮ることが好きで、望遠レンズを持って行くときがあるのですが、そのときもこのかばんを使っています。球場の座席は狭いので、荷物を取り出した後に小さくできるところが最適です。かばん自体がとても軽いので重さも負担になりません。なんといっても1枚の絵のような見た目と配色がお気に入りです。

–

Q.好きなモノやコトはありますか。

地域に根差した食べ物に昔から惹かれます。日本だけではなく、世界各地のその土地特有の料理や特産物、銘菓を食べることが好きです。旅先で食べたものを自分で作って再現してみることも好きです。老舗店の包装紙や缶、箱、ラベルはついコレクションしてしまいます。旅行の楽しみのひとつはスーパーに寄ること。その土地の食卓を垣間見ることができる場所なので、どのコーナーも隈なく見てしまいます。中でも海外旅行先のスーパーは没頭のあまり3時間近くいて同行者に呆れられたこともありました。

テディベアもずっと好きで、所持しているほとんどは東ドイツ時代のものです。顔のパーツが密集気味なところが特徴的で可愛らしくて癒しです。

–

Q.さいごに

かばんの耐久性が弱まることや、陽に当たって色が変わってしまったことに対してマイナスに捉えがちでした。特に私はひとつのかばんに荷物を詰め込みがちなので、「自分の使い方が良くなかった」「もったいなかった」と思うことが今まで多々ありました。しかし、野村さんの制作を通して、月日を経て変化していくことのおもしろさに気づかされました。展示会で野村さんに会う度に、かばんの色や生地の変化を見てもらうことも楽しみになっています。最近は、次に会うときまでにもっと変えて驚かしたいくらいの意気込みになってきています!

また、気軽にメンテナンスをしてくださる安心感と心強さは絶大です。自分が使いやすいように、でも大切に、どんどん自由に思い切って使っていこうと思えるようにもなりました。私のもったいない病は野村さんに解消してもらったと言っても過言ではありません。ありがとうございます!

これからも野村さんの制作活動を楽しみにしております。

–

【Profile】

真里

1994年冬生まれ。

あんこはこしあん派。たい焼きは頭から食べる派。

2023.05.01

haru nomuraと人 vol.11佐貫絢郁(画家)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第11回目のゲストは、画家の佐貫絢郁さんです。

国内外で活躍されている佐貫さん。

今回は、レジデンス先のタイのバンコクからのインタビューです。

彼女に出会ったのは学生時代。圧倒的な抜け感とセンス、絵への誠実な向き合い方。当時から群を抜いてカッコイイ作家でした。過去に、haru nomuraのDMのイラスト制作や、モデルとしてもご協力いただいています。人は、自分に無いものに惹かれるといいますが、私にとって佐貫さんはそんな存在。

今回は佐貫さんにご自身の制作活動についてや、レジデンス先での暮らしについてお聞きしました。

–

Q.普段のご自身の制作活動やレジデンス先での暮らしについて教えてください。

ポーラ美術振興財団の在外研修生としてタイ、バンコクに2022年の7月より滞在しています。コロナの影響で採択から実際の渡航まで2年の保留期間がありました。渡航前までは、京都を拠点に制作をしていました。大学では日本画を学び、それ以降顔料や和紙を使った制作をしていたので、画材が手に入りやすい点では京都での制作は合っていたと思うし、自分の中でもしっくりきていました。

レジデンス先での生活はもちろんさまざまな変化はありますが、正直言うと、日本人居住者の比率も高いですし、不便なくほとんどのものが揃います。なので、他の国での留学に比べて以前までの生活とのギャップは少ないんじゃないかと思います。

一番の変化は朝から学校に通っていることです。10年ぶりくらいにシャープペンの芯と大学ノートの束を買いました。朝学校に通うために8時台の電車に乗ると、山手線かと思うくらいに人が多いです。Heang先生とのクラスは授業というよりも雑談で、誕生年月日から足のサイズ、好きなタイプなど全ての個人情報を知られています。私たちの笑い声が大きすぎて、隣のクラスの子に『山賊の教室』と呼ばれていることを最近知りました。

この街の中にある大きなショッピングモールや建物はどれも似通っているし、そこだけ見ていると世界中の都市が全部同じように感じますが、そういった土地でレジデンスをして作品を制作するということに意味がないかと言われると、私の場合はそうではないと感じています。当たり前ですが、地域の気候は違いますし、住んでいる人はそれに沿った生活や工夫を強いられているので、日本と似たような風景のその合間に見える特有の工夫や小さな差分を発見できることを面白く感じています。歩いてるとよくそんな場面を見かけるので毎日1万5,000歩ほど歩いて汗だくの健康体になってきました。

–

Q.ご自身の制作テーマについて。

私の作品は生活によるところが大きいので、そのなかで何かを作るきっかけが見つかることが多いです。流されがちな性格なので、生活が制作にダイレクトに影響していて、私生活と制作の壁はほぼ存在しないと思っています。

ある小説家の本を学生時代に読んで、ストーリーではなくどういった方法で描くかというやり方もあるのかと衝撃を受けました。自分の仕事に関しても同様の方法を取ることは可能ではないかと思って制作をしています。

これまで書いてきた黒いドローイングのシリーズは嫌なものや人を極太のラインで描くことで見えない様にする工夫としてはじめたものです。こちらで制作しているドローイングのシリーズも、ノートを開いて勉強することに集中できないので、ポスターを作ろうと思って単語や文章を絵にしていきました。

–

Q.制作する上でのモチベーションは。

反省すること

–

Q.「haru nomura」というとどんなイメージが浮かびますか。

卒業制作で作っていた壺のような鞄の印象が強く残っています。

柔和に見える野村さんというキャラクタが頑固なものを作っているということに驚いたし、それが嬉しかったのを覚えています。

–

Q.さいごに。

私が今滞在している場所では、野良犬や野良猫が地面に落ちているみたいに寝転がっています。そんな猫を見かけるたびに猫好きな野村さんのことを連想します。強烈な日差しのもと、日本の植物とは違った亜熱帯の植物がパワフルに成長していくのを見ていると、野村さんの草木染めも場所が変わることで、どんな変化が生まれるのか想像させられます。

–

【Profile】

1993年静岡県生まれ。

2021年ポーラ美術振興財団在外研修生として昨年よりバンコクにて滞在制作。

近年の展示に『ここ5年』(People)、『a=A,』(LVDB BOOKS), 『KYOTO ARTIST’S FAIR2021』(京都文化博物館)。BANKARTのUNDER35事業に採択され7月に個展を開催予定。

【Instagram】

sanukiayaka

【HP】

sanukiayaka.com

2023.04.01

haru nomuraと人 vol.10 あべゆりこ (ワークショップコーディネーター)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第10回目のゲストは、大学時代の旧友でもあり、現在はワークショップコーディネーターとして活躍するあべゆりこさんです。

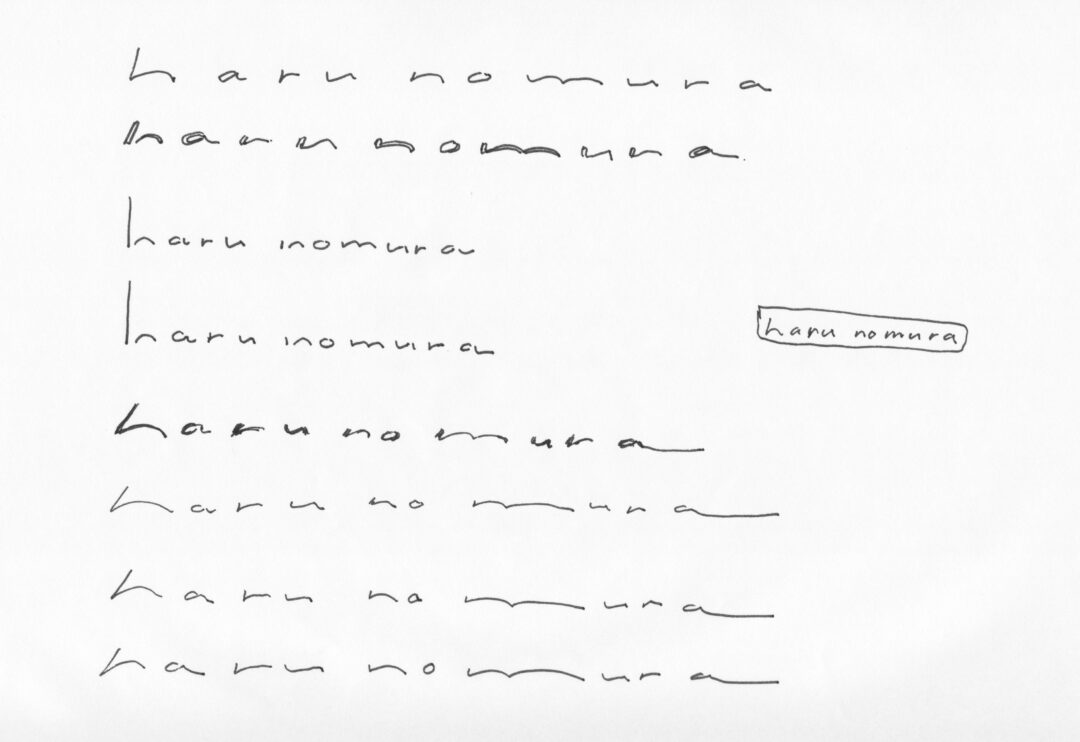

今やお馴染みとなった、haru nomuraの手書きロゴを書いてくれたのは、あべさんです。同じ教室で、彼女がさらさらと書く文字をうっとりと眺めていた私。その文字の流れるような自然な様。ブランド名をロゴにする際に、まず一番に思い浮かんだのが、あべさんの文字でした。

あべさんの作るものには、学生時代から肩の力が抜けるような独特の余白があり、近づきたくなるような人懐っこさがあります。

そのちょうどいい塩梅は、彼女の企画するワークショップで築かれる、人やモノとの関係についても同じです。

今回はあべさんに、現在の「ワークショップコーディネーター」のお仕事についてや日々の暮らし、京都で過ごした学生時代についてお聞きしました。

–

Q.普段のご自身のお仕事や暮らしについて教えてください。

ワークショップを中心に、こどもたちの表現や創造的な学びの場をつくるお仕事をしています。

役割としてはワークショップの企画や開発・デザイン、広報など。

こ〜かな、あ〜かなと考えるのも、自ら手を動かすのもすきですが、でもなにより、こどもたちと会える現場がすき。

これまでは活動拠点でもある東京で、ワークショップ講師として現場でこどもたちと過ごすことも多かったのですが、現在は香川暮らしなのでオンラインでのお仕事がメイン。今この環境だからこそできることを探してみたり、日々の子育て、家族と過ごせるじかんを味わいながら、よる湯船で「しあわせぇ〜」と言ってみたり(その瞬間、娘には「しあわせぇ〜じゃないでしょ、きもちいい〜でしょ」と言われますが)、今日一日に思いを巡らせています。

職場の仲間や家族の理解、支えがあっての毎日。もうほんと、感謝です。感謝山盛りてんこ盛りです。

そんな私の、お仕事と暮らしです。

–

Q.haru nomuraのロゴはどんなイメージで書かれましたか?

イメージは、野村春花。そのまんまです。笑

はるかし(と呼ばせていただいています)の人柄や雰囲気を文字に込めることができたらいいなと、ひたすら、こころおもむくままペンを走らせた記憶です。写真は一部で、他にもひらがな・カタカナ・漢字など、とにかくいろんなパターンで書いたのですが、アルファベットでスーっと流れるような書き方。

これが自分でも書いていて心地よかったのか、しっくりきたことを覚えています。

以上、ロゴ誕生秘話でした。笑

–

Q.京都での学生時代の思い出。

(考える顔)・・色々蘇ってきますね。

ふたりで自転車こいでる時はるかしが、ふと「いい背中だね」と褒めてくれたこととか。笑

とにかく、京都の学生として過ごせてよかったと心底感じます。

それは、京都の左京区、芸大という環境の中で過ごせたこともそうですし、なにより、染織コースのメンバーとの出会いは大きくて。

互いに、いい距離感を分かっているし、その心地よさも知っている。それとみんな、ものづくりに対する姿勢や、個々に違ったぶれない軸みたいなものを大切に持っていたから、尊敬する気持ちも自然と芽生える。刺激し合って何かを生み出すというよりかは、包み込み合うというか、なんかそういった柔らかい表現がしっくりくるような感じです。京都のパンみたいな。笑

こどものワークショップ活動をはじめたことも、ライフワークへとつながるきっかけとなりました。ここから、こどもの表現、教育に対する興味がより深まり、障がい福祉とアートとの出会いへとつながっていきます。

巡り巡って、過去があり、未来があり、今があるのだと、そんな想いでこつこつ作ったのが、卒業制作でした。かけらひとつひとつに、思い入れがあります。

–

Q.最近、一番心が動いた出来事は?

娘とホットケーキをつくったのですが、かき混ぜた生地が泡立て器から、とろ〜んとたれるようすを見て、目をまんまるに開いてきらきらさせている娘を見たときに、ハっとなって。こういう瞬間を見つけたいし、見ていたいんだなと。

表現の世界にたずさわっていて、目の前で起こる思いがけない出来事にびっくりしたり、ぐっと感動したりする瞬間がたまらなくすきだし、活動の源で、生きる原動力。すきこそものの上手なれ。上手になる必要はないけれど、どんなことにも目一杯感謝しながら、楽しい気持ちで取り組んでいたい。

人生いろいろあるけれど、目の前のことを心から楽しむ2歳児に、私の心も動いた瞬間でした。

写真は、気づいたらシルバニアの仲間たちが、ぎゅっと身を寄せ合っていたところ。これはきゅんとした。笑

–

Q.さいごに

haru nomura には、愛がたっぷり。作り手の愛も、使い手の愛も。

これからも益々愛されますように。

太陽燦々、青空満点!瀬戸内パワーを送るね!

–

【Profile】

あべゆりこ Yuriko Abe

1990年、香川県生まれ。

2012年、京都造形芸術大学美術工芸学科染織テキスタイルコース卒業。

障がい福祉とアート、こどもの創造・表現・教育などの分野に携わりながら、自身のワークショップ活動も行う。

現在は、すきなこと・楽しいことで満たされる時間を求めて浮遊中。子育てをしながら毎日太陽の光を浴びている。

【Instagram】

@abyriiiii.ws

2023.03.01

haru nomuraと人 vol.9緒方光介(User)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第9回目のゲストは、ユーザーの緒方光介さんです。

実は、緒方さんとは直接お会いしたことがありません。

というのも、緒方さんがOnlineで旅するかばんを購入後、Instagramでかばんをタグ付けしてくれたことで繋がりました。

私が知っているのは、九州に住んでいるということ、猫と暮らしていること、写真が好きだということ。とてもおしゃれに旅するかばんを持ってくださっていること。それくらいです。ただ、緒方さんの投稿がいつも魅力的で、もっと暮らしを知りたいなという気持ちで今回インタビューを依頼しました。

突然の依頼にきっと驚いたことでしょう。(いつかこれを読んでくださっている皆さんにもそんな鉄砲玉が飛んでくるかもしれません)

今回は緒方さんに、ご自身の日々の暮らしやharu nomuraのかばんとの出会いについてお聞きしました。

おすすめの、九州スポットも。ぜひ最後まで読んでみてください。

–

Q.普段の暮らしについて教えてください。

福岡県の静かな住宅街で生活をしており、3年前に愛猫を保護して一緒に暮らしております。

写真を撮ることや服が好きなので、休みの日はカメラを持って外出することが多いです。もともとそんなアクティブに外に出る人間ではなかったのですが、服と写真に興味を抱いてからは休日の過ごし方がかなり変化しました。写真を見るのも好きなので、昨年からは好きな写真家の写真集を少しずつ集めては外出前に写真集を見て、こんな写真撮りたいなぁと思いながら外に出かけます。

外出時だけでなく家の中でも写真は撮るのですが、主に一緒に生活している猫の写真が多いです。3年前に保護してからずっと一緒にいますが、やはり日々の成長を記録に残しておきたくて。最近は写真が増えすぎたのでアルバムを作ろうと思っているのですが、選びたい写真が多すぎて困ってます。

写真や服以外にも珈琲やサウナが好きなので、外出した際はお気に入りの珈琲屋やサウナに行ったりもします。サウナは銭湯でバイトするぐらい好きで、九州の有名なサウナを巡ったりしています。

–

Q.好きなモノやコトはありますか。

音楽を聴くことが好きで、最近はCDやLPで聴くことが多いです。今までサブスクで音楽を聴いてきたのですが、受動的に音楽を聴くことやながらで聴いてることに疑問を抱くようになり、音楽を聴くだけの時間を作っています。もちろんサブスクでもこれは可能ですし、サブスクにも良さはありますが、フィジカルなモノの方が”愛着”が湧きやすい。

とある音楽家の方が、愛が着地するためにはその着地場所、陸地がないといけないから、データのような質量のないモノには雲みたいに着地できないと言っていたのを思い出します。そうゆうモノにも愛着が湧くこともあるが、やっぱり質量があるモノの方が体重をしっかり預けて愛せる感じがすると。

CDをセットするのも盤を裏返すのを正直面倒くさいですが、物理的なモノの存在を感じることで、アーティストが意図した流れで音楽を聴く大切さをより鮮明に思い出させてくれる気がします。やはり好きなアーティストの作品が物体として目の前に在ることは嬉しいですしね。

聴いてる音楽のジャンルは結構バラバラで、オルタナティブロックやベットタイムミュージックも好きですし、インストルメンタルやアンビエントミュージックも聴きます。

–

Q. haru nomuraのかばんとの出会い。

たまたまInstagramの投稿が目に入ったのがきっかけです。その時の投稿は守屋友樹さんが撮影された「旅するかばん」の投稿でした。

当時、卒業研究のために毎日自転車で大学に通っていたのですが、大きなリュックサックやトートバッグしか所有しておらず、コンパクトな斜めがけで、でも沢山荷物が入るバッグが欲しかったんです。そんなときにあの写真に、haru nomuraに出会いました。黄金色のススキの高原で、グリーンのキルティングを着た女性が柿渋染めのリネンのバッグを斜めがけしている写真と、素晴らしい経年変化をしたかばんに惹かれ、感銘を受けました。すぐにオンラインショップを開き、写真と同じ「墨」というカラーを購入しました。

–

Q haru nomuraのかばんにまつわるエピソードがあれば、教えて下さい。

本当に使い勝手が良く、外出するときはほとんど「旅するかばん」を使用しています。財布やモバイルバッテリー、カメラ等を入れるとなると小さいかばんには入らないんですが、「旅するかばん」はこれらを入れてもまだ余裕があるので、ついつい沢山入れてしまいます。内側にもポケットがあるので、細かいモノはそこに収納しています。こんなに沢山モノを詰め込めるのに、シンプルでコンパクトなかばんなので、主張しすぎないというか。このシンプルなデザインと粗野なリネンの生地、グレーの色味によって私の服装に馴染んでくれる感じが大変気に入っております。

–

Q さいごに

名前の通り「旅するかばん」なので、無性に旅に連れて行きたくなります。北海道に行った際にセカンドバッグとして連れ歩いたのですが、まるで”相棒”と一緒に旅をしてる感覚になります。モノに愛着が湧いてるからと言ってしまえばそれで解決してしまうかもしれませんが、そんな簡単には片付けられない理由があると思っています。

旅をするために必要な部分が過不足なく詰め込まれていて、日々美しく経年変化する「旅するかばん」

今後もこのかばんと色んなとこに旅をして、歳を重ねていければと思っています。

–

【Profile】

緒方 光介

1999年生まれ 福岡出身

○好きな食べ物

ちまき

○好きなアーティスト

カネコアヤノ 羊文学 きのこ帝国 相対性理論 新しい学校のリーダーズ 文藝天国 君島大空 predawn yonawo TOMOO RADWIMPS CHAI SHOW-GO spiderhorse clairo Tom Misch Marc Rebillet KID FRESINO kiki vivi lily どんぐりず sweetwilliam mabanua haruka nakamura ArkaToni Taylor Deupree

○好きな写真集

・川島小鳥『(世界) ² 』

・横浪修『KUMO』

○好きな映画

『サマーフィルムにのって』

『mid90s』

○福岡で好きなお店

・hazy

1番好きなセレクトショップ。私が着用してる服はほとんどがhazyで購入したものです。

・リトルスタンド大名店

hazyのすぐ下にあるテイクアウトのお店。”バリチャイ”が有名です。チャイ好きな方は是非。

・珈琲 花坂

雑居ビルの5Fにあるお店。優しいマスターとネルドリップのコーヒー、レコードが流れる空間。秘密基地のようなお店です。

・釜喜利うどん

福岡はラーメンも有名ですが、うどんも美味いです。すだちかけうどんと雲仙ハムカツ絶品です。

・ダメヤカレー店

福岡はカレーのお店が多いのですが、私はここのほうれん草キーマが1番好きです。

・天麩羅処ひらお

福岡に来た友人にご飯屋聞かれたら絶対ここをおすすめしてます。

【Instagram】

@ogttt07

2023.02.01

haru nomura と人 vol.8守屋友樹(写真家)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第8回目のゲストは、写真家の守屋友樹さんです。2014-2019まで、haru nomuraのかばんの記録やイメージ撮影を担当してくださりました。

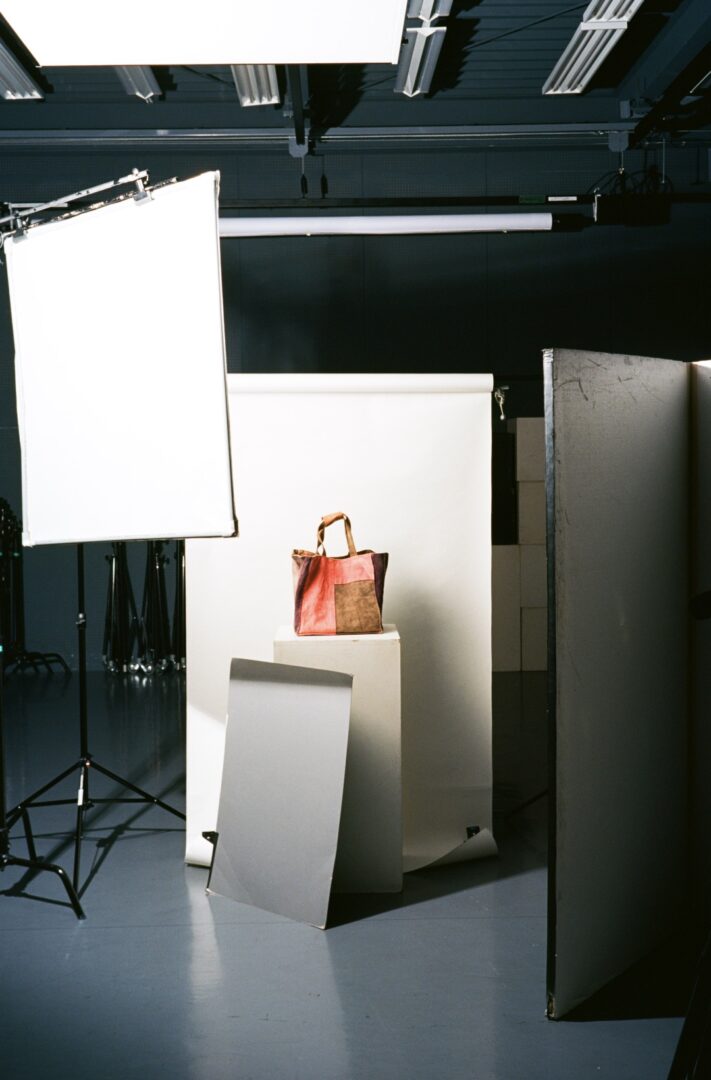

まだharu nomuraというブランド名もない時期に、作った後に手元から離れていくかばんを記録しておきたい…とプロのカメラマンを探していました。そんな時、卒業制作の撮影で守屋さんに出会い、縋るように次の撮影を依頼しました。

はじめは、かばんの物撮りやメンテナンスの記録など、スタジオでの撮影を中心にお願いしました。徐々に、屋外で友人たちがかばんを持つ姿を映すようになりました。年に1回ほど、琵琶湖、砥峰高原、若狭など、少し遠出をして仲間たちと旅をしながら記録を残しました。かばんを持って、レンタカーを借りて、その土地のものを食べて、温泉に浸かり…。楽しい記憶しかないですね。その積み重ねが、いつしかブランドイメージとなりました。

守屋さんが写してくれたシャープなイメージ。haru nomuraの曲線的なプロダクトを引き締めてくれるそのバランスが新鮮で、ブランドイメージにより広がりを持たせてくれました。今回は守屋さんに、ご自身の日々の暮らしや制作活動についてインタビューをしました。

–

Q.普段のご自身の活動や暮らしについて教えてください。

京都を拠点に写真や映像などで記録する仕事をしています。同時に美術作家として写真やオブジェなどを用いたインスタレーション作品を発表しています。

仕事は、美術、建築、舞台、プロダクトなどのジャンルを横断した仕事をしています。京都や関西だけでなく、関東などの拠点から離れた場所でも依頼を受けています。さまざまな場所に行って思うのは、京都はコンパクトな都市でありながら近くに自然があるという良さを実感しています。山や川などが自転車で行ける距離にあったり、自宅の最寄りには壬生寺というお寺があったりします。そのお寺は新撰組や壬生狂言などが有名で、タイミングが合えば狂言を見に行くようにしています。自然と文化が身近にあると、仕事や制作の範囲を越えた視点を与えてくれたり、気持ちにゆとりを与えてくれます。

本を読むのが好きなので、撮影などが延期した日などは1日読書して過ごしています。コロナ前は歴史や文化表象に関わるものが多く、コロナ禍になってからは神馬さんが薦めてくれた村上春樹と川上未映子の対談本をきっかけに小説を多く読むようになりました。10代の頃、「海辺のカフカ」を読んで村上春樹の小説が苦手なままだったのですが、改めて読み返すと受け取り方は全く違うものでした。年齢を重ねたことで読むことができたのか、たまたま関心のある話だったのか。理由はいくつかあると思います。ただ嫌悪から好感に変わるといった価値の転換を体験した貴重な読書だったと思っています。小説に限らず、絵画や彫刻、映画などの芸術全般でも同じように何度でも出会い直せる機会があることや、今は苦手な作品だけど、いつか別の機会に好きになれる日が来るかもしれない。そのことを小説から教わったと思っています。僕にとってこの体験は、最近で一番嬉しいことでした。

–

Q.制作テーマについて教えてください。

僕は「不在、喪失」をテーマに制作をしています。1995年に阪神淡路大震災を経験し、その時に撮っていた自宅の写真がテーマの基となるものでした。どのような写真かというと、部屋のあらゆる物が崩れ荒れてしまった様子が写っているものでした。僕は、荒れた様子を見て地震そのものが写っていないことに気がついたり、当時のことを思い出していたりしていました。目で見ていると同時に記憶を見ている。その体験が、ない(過ぎ去ってしまったものや無くなってしまったものなどの)ものに対する関心を強くしたきっかけだと思います。

被災してから25年以上経ちました。大学で学生と話をしていると東日本大震災以前の震災を知っている子がほとんどいない。学生たちが生まれてくる以前に起きたことなので知らなくて当然かもしれません。そのことを知ると同時に自分が当事者であり、語り部であることを強く意識するようになりました。ビルの大家は戦時を体験した方で、会うと戦争の話をしてくれました。90歳のご高齢で、僕に語りかけてくれる声はいつか沈黙してしまうことを予感しています。情報が常に更新される社会になって、新しいことが増え続けていく。今ばかりに囚われてしまって、過去のことは忘れられてしまうかもしれない。記録や記憶を引き継ぐことの困難さを感じずにはいられません。ないものとどう関われるかを考えていると、不在や喪失という言葉に興味を持つようになりました。

アラン・レネ監督の映画「ヒロシマ・モナムール」が好きでたまに見返しています。乱暴にあらすじをまとめると、ヒロシマが負った過去の痛みと過去に恋人を失った痛ましい記憶、痛みを通して戦争の悲劇と個人の悲劇が重なっていく物語で す。この映画から歴史的な理解を共有すると同時に、目には見えない痛みが共有されていることに深く感動しました。

失ったものを共有したり、形に置き換えることに悩んでいた時に出会えた映画でした。僕にとってとても思い入れのある映画です。痛みを通して歴史を知り、個人的な過去を思い出す。いつか僕もそういう作品が作れるといいな。

–

Q.haru nomura2014-2019の5年間の撮影を振り返って。

野村さんとはじめて出会ったのは、彼女の卒業制作の作品撮影の時でした。当時、僕は大学で働きながらフリーランスの仕事をしていた頃だったと思います。撮影中、パートナーから僕の話を聞いていると唐突に話かけてくれました。とても驚いていたことを覚えています。それから、時々かばんの記録をお願いされるようになりました。はじめは、かばんの記録を中心に物撮りとしてスタジオで撮影したり、展覧会の記録なども撮ったりしていました。ブランドのイメージに関わるようになったのが、2015年に発行された「haru nomura issue #1」を作る時だったと思います。

haru nomuraのかばんは、持つ人によって色の褪せ方や痛み方が全く違う。それは、かばんと過ごす時間や積み重ねていく記憶そのものだと言えます。誰かと過ごす時間や、1人で過ごす時間、いろいろな時間をかばんと共に過ごしている様子として写真に残せるといいなと思いながら関わっていました。

「haru nomura issue #1」では後輩の成瀬さんにモデルをお願いし、野村さんのご自宅にお邪魔して撮影しました。リビングや共用廊下、屋外に出てたりして撮りました。撮影から戻る途中、成瀬さんと野村さんの後ろ姿が冬の光に当てられた景色が穏やかで美しかった。その時に撮った写真は、少しピントが外れていますが個人的に気に入ってます。この写真をもとに吉田くんがイラストを描いてくれたのがとても嬉しかったです。

京都市内だけではなく、琵琶湖、砥峰高原、若狭など市内から少し遠い場所まで遊びに行くように撮影をしました。haru nomuraの記憶を積み重ねつつ、友人(かばんを持つ姿)を見つめるように記録した5年間だったと思います。

–

Q.印象に残っている1枚があれば教えてください。

砥峰高原での写真がとても印象に残っています。蒲原さん、佐貫さん、吉田くんをモデルに道中撮影したり美味しい昼食を食べたりしながら向かいました。高原はとても寒かったけど、日の光によって淡くなったり濃くなったり変化に富むススキ、深い緑の木、透き通った小さな池があったり、寒さを忘れるくらい自然の豊かさに包まれたことを覚えています。帰り際に雪が降り始めて、さまざまな色が淡く濃くまだらに変化していく光景が忘れられません。

–

Q.さいごに

一昨年、去年の春に長野県内にある美術館で撮影の仕事をしていました。仕事の合間だったり、休み時間を利用して志賀山まで登山をしに行ったり、千曲川を散策したりしていました。どこも野村さんの地元から少し離れた場所でしたが、「こういう風景を見て過ごしていたのかな」と想像しつつ山や川、街並みを見ていました。僕にとって縁遠い風景が、身近に感じられるだけで心細さが少しだけ和らぎました。誰かを思い出せる場所があることは、とても大切で幸せなことだと思った。

–

【Profile】

守屋友樹 Yuki Moriya

美術家/写真家。

1987年北海道生まれ。かつてあった景色や物、出来事などを想像する手立てとして「不在、喪失」をテーマに制作している。

・Instagram

@moritotani

2023.01.10

haru nomura と人 vol.7神馬啓佑(画家)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第7回目のゲストは、画家の神馬啓佑さんです。

haru nomuraで、2度のモデルを引き受けてくれた神馬さん。

1度目の撮影は、夏の琵琶湖。日帰り電車で滋賀へ。自由気ままに、旅するかばんで旅をしました。

ブランドの世界観を作り出す面白さを知ったのは、あの夏の日からかもしれません。

2度目の撮影は、秋の宝ヶ池。ユーザーの存在を意識して、ブランドの細部を考え始めたのはこの時期でした。

スタイリングやヘアメイク、かばんとの生活をイメージさせるビジュアルを目指しました。

思い返せば、ブランドが変化する節目に神馬さんにモデルをお願いしています。神馬さんの存在が、安心して私たちをクリエイティブにさせてくれます。

そんな神馬さんの本業は、画家です。

モデルとしての佇まいはもちろん、作品や文章もしみじみ良い。

それは、昨日今日でつくられるインスタントな良さではなくて。

画家として生きる毎日を積み重ねて生まれる、奥行きのある良さ。

皆さんに、ぜひ知ってほしい人物です。

今回は神馬さんに、ご自身の日々の暮らしや制作活動についてインタビューをしました。

–

Q.普段のご自身の制作活動や暮らしについて教えてください。

2021年に約10年ほど、住んでいた共同アトリエを解散して、丹波橋という京都市伏見区の方に住居兼アトリエを構えました。1階は、いろんな作業が出来るようにコンクリートの土間になっていて、2階が住居です。前はだいたい5人くらいでシェアしていたもので賑やかな日々を暮らしていたのですが、今は一人で静かです。

普段は、書店で働きながら、ちょくちょく絵を描いています。書店は、朝から夕方まで。駅が近いので電車で通勤してます。だいたい15分ぐらいの電車の中で、文庫本を読んだりしているのですが、時間が短くて全然読み終われません。電車通勤というのがはじめてなので、時間をうまくつかえるといいのだけどなかなかうまくはいきません。でもちょっとした習慣ができて気分はいいです。

働いている本屋は、芸術書も多くて比較的興味のある本が並んでいるから、いつもチェックしていて飽きることがありません。でも、いつも考え込んでしまって、仕事になっていない。それはいいことではありませんよね。怒られてばっかりです。

でもまぁ、そんな感じで考え込んでると自然と手が動いてしまって、書類などの紙類にちょこっと絵を描いてしまうことがあります。これを後で見るとまぁまぁ悪くない。絵になる前の絵とでもいうのでしょうか。(この絵は嶋田くんが詳しい。)ある意味で絵を描くことが生活に浸透している、もしくはしすぎているのかもしれません。

最近、それがずいぶん認知されてきたのか、いや、前々からずっとバレていたのだろうけど、同僚の子が僕のメモ書きをグラフィックにして、スウェットを作り始めました。ありがたいという気持ちとサボりぐせが公になる感覚が混じって複雑な心境です。

絵を描くことをずっと続けているうちに、「自分は画家だ」と強く言える日がいつか来るのではないかと思っていたのだけれど、最近は、ため息をつくように画家だと言うことが、滲み出ていて自分でもどうかと思います。

–

Q.どんな作品を作っていますか?

だいたい絵を描く仕事をしています。最近、haru nomura の1回目の撮影で撮ってくれた守屋くんに誘ってもらって、文章を寄稿しました。文章の仕事は、とても新鮮で面白かったです。

–

Q.制作のテーマについて教えてください。

僕は、絵を描くことがもうずいぶんも昔から行われていて、それが今の今まで続いていることにいつも感動を覚えます。そして、何より自分自身が毎日のように考え、悩みつづけていることが、その証明になってしまっていることに気づいたとき、自分が絵を描くこともとても大事なことなんだと気づくことができました。だから、もうしばらく絵を描かせてほしいと願っています。テーマという感じとは違うかもしれませんが、これまでのこと(歴史)といまの自分が重なりあった部分がとても重要な状態だと考えています。

例えば、パンは手でちぎるものだと今もマナーなどで決まっているらしいのですが、それは、イエスが最後の晩餐で、手でちぎってパンを使徒に分け与えたことことが由来になっていて、今現在もキリスト教徒への配慮の意味合いで世界中がそうしています。そういう慣習は、イエスが描かれた絵画が今も見ることができることに関係しているはずですよね。

僕は、絵が今も昔と同じように見ることができて、考えられていることについて、考えたいし、僕の視点でその絵を描きたいと思うんです。

–

Q. haru nomuraのイメージ撮影に2度ほどご協力いただいていますが、何か印象に残っていることはありますか?

1度目は、琵琶湖に行って、2度目は宝ヶ池に行きました。1回目は、撮影は守屋くんで前々から知っていたので、リラックスしていたと思います。夏の琵琶湖って賑やかなんだと知りました。車に積んだ大きなスピーカーから爆音で流れる音楽と上半身裸の大学生たち。見慣れた景色といえばそうなのかもしれませんが、正直面食らいました。でも、喧騒から逃れるように湖沿いを歩いたことは、郷愁に浸るような気分になって逆によかったです。あと、湖畔でお昼にカレーかなんかを食べて、気分よかった記憶があります。

2度目の宝ヶ池は、一人じゃなくて星子さんと一緒で、結構大所帯で、服も借りてずいぶん「撮影」という印象でした。なので少し緊張した気がします。撮影が終わって、カメラマンの堀井さんがトイレの鏡で日の光が屈折して虹色になっているのを見つけて、鏡の前でポートレイトを撮影してくれました。フィルムカメラで撮った写真を後でいただきましたが、奇跡の一枚ってTVとかで見たり聞いたことあると思いますが、その写真はそれです。

–

Q.さいごに

前に、ブリティッシュカーキの話を野村さんとしたことがあります。イギリス軍のトレンチコートや軍服は、「ミロバラン」というクルミのように硬い殻から実をとってカーキに染めていたそうです。「堅い殻で実(身)を守る」ということで、この実で染めれば死なないと言われていたようです。

僕はこの話が好きで、天然染料で染めたものには、そういう精霊に身を守ってもらっているという逸話が世界中にあるんだそうです。野村さんの鞄にもそういう「霊性」があるように感じてしまうのは僕だけではないはずです。

また素敵な鞄を楽しみにしています。

–

【Profile】

神馬啓佑 Jinba Keisuke

1985年愛知県生まれ。2011年京都造形芸術大学大学院芸術研究科芸術表現専攻修了。京都在住。主に絵画表現をベースに活動。絵画を通して「形にすること」が、私たち自身の新たな気づきを誘発し、それとともに「新たな内面」の可能性を模索する糸口になればと考えている。

【Instagram】

@jinbakeisuke

2022.12.01

haru nomura と人 vol.6勢野五月葉・野田耕平(User)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第6回目のゲストは、日本画家の勢野五月葉さん・画家の野田耕平さんの作家夫婦です。並んで歩いている後ろ姿を眺めているだけで幸せな気持ちになる…そんな素敵なご夫婦で、お二人のたおやかな空気感や暮らし方が一つの作品のよう。

ちょうど一年前、妊娠・出産のタイミングでフレコンバッグをお求めいただきました。人生の節目にかばんを選んで下さったことが印象的で、新しい家族が増えたその後の暮らしや、かばんの様子が気になっていました。

今回はお二人に、制作活動について、家族での暮らしについてのインタビューをしました。

–

Q.普段のご自身の活動や、京都での暮らしや家族について教えてください。

勢野:大学で日本画を専攻していました。その時学んだ「写生」という過程を大切に、絵画作品を制作しています。具体的に説明すると、植物や石などをモチーフに岩絵の具を用いて描いています。日常とか、なんの変哲もないような風景の中から、どこかきらりと光る瞬間に巡りあえたらと思い描いています。また出産した直後に児童書の挿絵のお仕事をしました。娘がハイハイする前だったので、隣で面倒を見ながら描いていました。大変でしたがよい思い出です。

野田:絵を描いています。数年に一度の個展と、毎夏軽井沢で陶芸家の姉との二人展で作品を発表しています。毎日の生活の中、キャンパスに向かえる時間は制作しています。季節や聴いている音楽、出会った人、読んだ本など、自分がいいなと感じたものを自分なりの表現でキャンパスに表せたらなと思っています。実家が大原で、今は西陣に住んでいます。月に数回、手伝いがてら大原に帰って、合間に森や裏山の谷沿いを散策しています。ちょっとでも山の空気を感じたいなぁと、西陣の家の坪庭に、山で拾った石を置いたり、植物を植えたりして遊んでいます。

–

Q. haru nomuraのかばんとの出会い。

勢野:野村さんが先生をしていた大学の職員をしていたことがあり、それがきっかけです。一緒に働いていた渡邉星子さんがharu nomuraの鞄をいつも使っていて「丈夫そうで、使いやすそうで、物がいっぱいはいりそう」と思っていました。

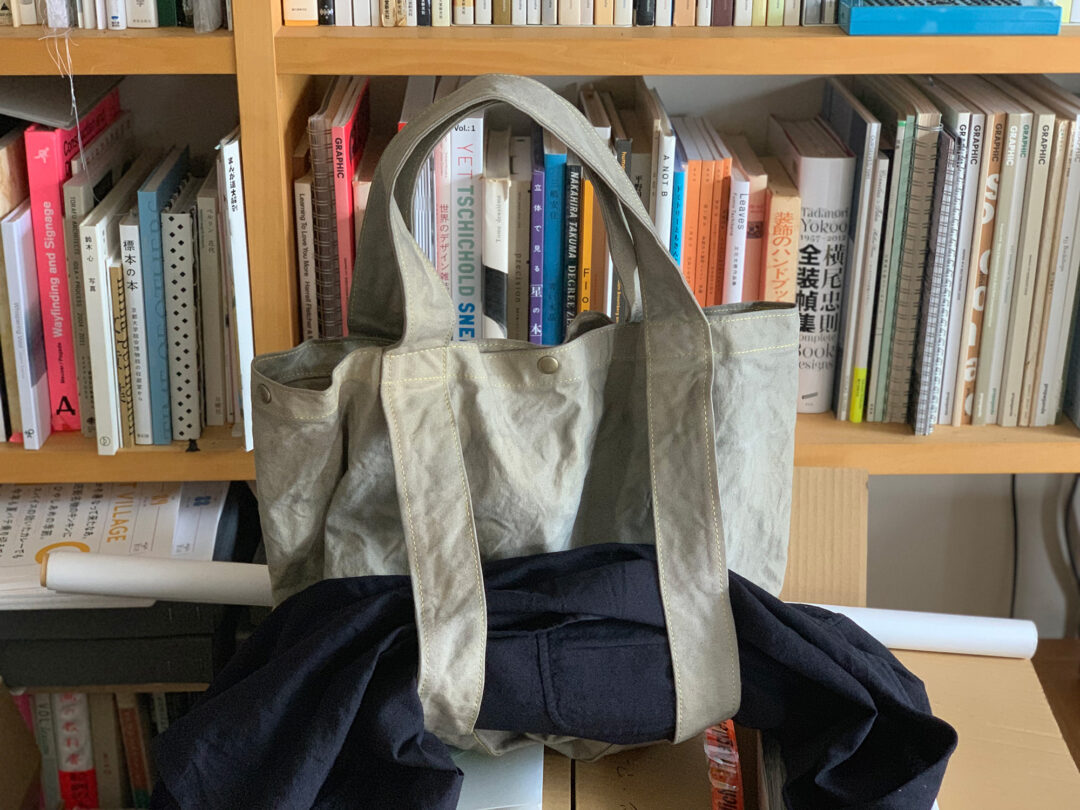

野田:妻がママバックに使いたい、欲しい鞄があるよ、とフレコンバックを教えてくれました。ちょうど恵文社で展示されてる時に見に行き丁寧に説明していただいて、僕も良いなと思いました。

–

Q. haru nomuraのかばんにまつわるエピソードがあれば、教えて下さい。

勢野:赤ちゃんと自分の荷物を入れるのにフレコンバッグを使っています。オムツや哺乳瓶、母子手帳などポケットを活用して使っています。沢山入るので、出先で買い物した時も野菜とかいろいろ入るので助かっています。まだ使いだして1年程度なので、どんな風に鞄が変化していくかも楽しみに使っています。

野田:家族で出かけるとき、妻が赤ちゃんを抱っこしてくれてるときは僕が鞄を持ちます。妻がたくさんのポケットを上手く使いこなしてくれているので、パスされた僕もとても使いやすいです。3年前に亡くなった染織作家の叔母の遺品整理を野村さんに手伝っていただきました。その時アトリエから出てきたエプロンをフレコンバックと一緒に染めて、サプライズでいただきました。何てことのない無地のエプロンだったのですが、染めていただいたことでとても力強く、雰囲気のある一点物になりました。

–

Q.来年はどんな一年にしたいですか。

勢野:ちいさな娘と一緒にいろんな経験が増えることが楽しみです。あと本を読んだり、ゆっくりものを考える時間を確保するのが目標です。

野田:来年というかずっとですが、作品と共に自分も成長していきたいです。あと自動車の運転免許を取りたいとか、家で揚げ物に挑戦してみたいなぁとか、そんな感じです。

–

Q.さいごに

勢野:赤ちゃんを授かって、授かった後の生活、特におでかけについて考えたとき、野村さんの作った鞄を持ちたいなあと思いつきました。

私の使ってるフレコンバック(L)は今まで使ってきた日常使いの鞄と比べるとかなり大きくはあるのですが、日々のいろんな「もしも」に対応できる心強い鞄です。大きな鞄から「もしも」の為に準備していたいろんな物を取り出す自分の姿を考えると、なかなか心強いです。

娘が自分の荷物を自分で持つようになる頃、軽く柔らかく育った鞄に写生道具や本を持って出かけるのも楽しみのひとつにとっています。

野田:フレコンバックは家族の日常にすっと入ってきてくれました。これからも相棒として、一緒に過ごしていくんだろうなぁと思っています。

–

【Profile】

勢野 五月葉 SENO Itsuha

京都市立芸術大学大学院日本画修了

主な展示、第一回 続(しょく) 「京都 日本画新展」優秀賞(2014年/美術館「えき」KYOTO)、「ARTIST WORKSHOP@KCUA by Ellen Altfest/The Hundred Steps」(2015年/ 京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA)、「石をのせた船」(2019年/ 堀川御池ギャラリー)

児童書「ざぶんざぶ~ん」(幻冬舎メディアコンサルティング)の挿し絵を担当

・

野田 耕平 NODA Kohei

京都市左京区大原生まれ

京都京都教育大学美術科教育書道科卒業

在学中から絵を描き始める

過去の個展、2009年「静かな波動」、2011年「織りなす想い」、2014年「旋律がなる」、2021年「たどりの余韻」(全てルーサイトギャラリー/ 東京 )

2012年から毎夏「野田直子・耕平 姉弟展」(ルーサイトギャラリー 追分店/ 長野 )

2022.11.01

haru nomura と人 vol.5小林加代子(ウェブデザイナー)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第5回目のゲストは、ウェブデザイナーの小林加代子さんです。

実店舗のないharu nomuraにとって、ウェブサイトはお客様と繋がる重要なツールです。ウェブデザイナーの小林加代子さんとの出会いが、haru nomuraの活動を外へと広げてくれました。クリックやスクロールする度に、発見がある活きたウェブサイト。朗らかな加代子さんの人柄に安心して身を委ねながら、広く世界に開かれたその地を一緒に耕してきました。過去や現在の活動を伝える役割としてはもちろん、次にどんな種を蒔くのかな?と、見る人にブランドの未来を予感させる地でもあります。

今回は小林さんに、ウェブデザインという仕事や京都での暮らし、haru nomuraのウェブサイトの見所についてインタビューをしました。

–

Q.普段のご自身の活動や、京都での暮らしについて教えてください。

2019年よりStudio Kentaro Nakamuraに所属し、vol.4でご紹介いただいたパートナーの仲村と一緒に働き始めました。スタジオ内では主にウェブサイト制作全般を担当していますが、メンバーそれぞれの専門性によるおおまかな棲み分けはありつつも、領域の垣根なく全員でアイデアを出し合ったり、ディスカッションしながらプロジェクトに取り組んでいます。

もともとは大阪で広告系のウェブ制作会社に勤めていましたが、スタジオへの所属をきっかけに京都に引っ越してきました。京都は文化芸術が近く、アーティストの多い街だと思います。そんな土壌も手伝って、最近は仕事の方向性が大きく変わってきたように感じています。また、野村さんをはじめ、ものづくりを生業とする方が周りに増えました。みなさんから刺激を受けながら、毎日を楽しく過ごしています。

–

Q.ウェブデザインに関わるきっかけ。

小学生の頃から、遊びの延長で自分のウェブサイトを作っていました。BBSなどで交流が生まれ、全く違う地域に住む友達ができたりしていましたね。今では当たり前になりましたが、当時はインターネットを通して遠くの人とコミュニケーションを取れることが、ただただ楽しかったです。

その後、興味の対象が「本」に移り、大学ではエディトリアルデザインを学び……と紆余曲折ありましたが、いろいろな巡り合わせがあって、就職をきっかけにWebデザイナーになりました。就職した会社は分業制ではなかったので、デザインだけでなくコーディングや公開後の運用など、Webサイト制作の幅広い経験を積むことができました。今では、前職での経験を活かしつつ、自分と仲村のベースであるエディトリアルデザイン的な考え方とミックスさせながら制作を続けています。

–

Q.haru nomuraのHPの見所は?

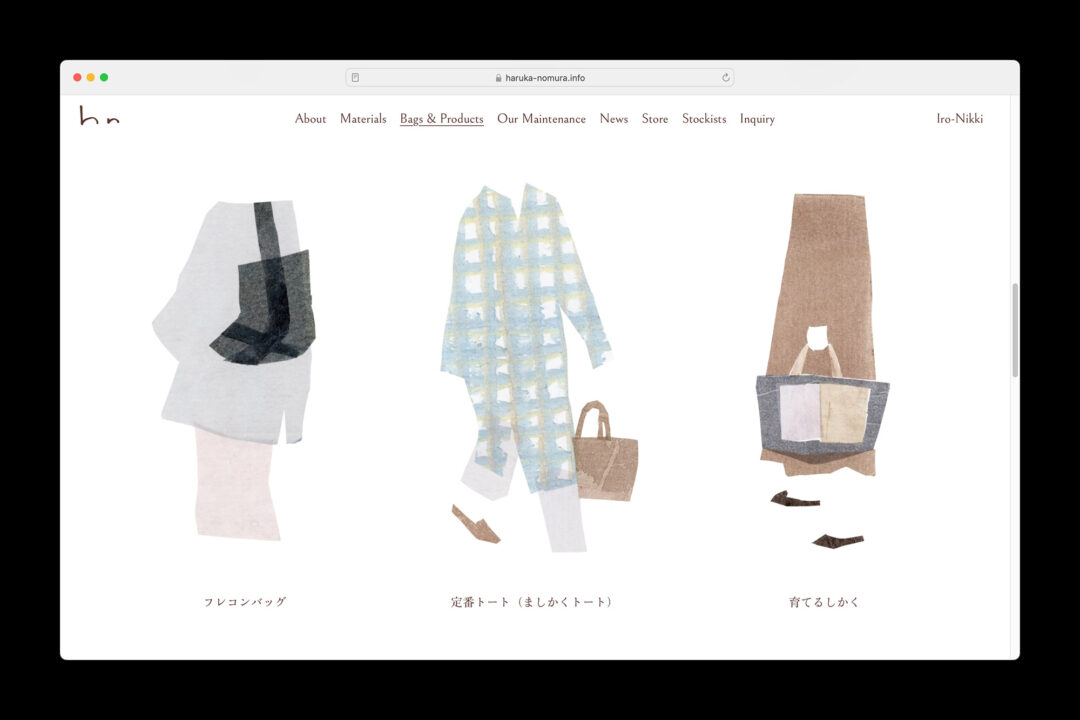

haru nomuraのかばんの魅力は、染めによる色の揺らぎと、かばんの形の実験性が同居しているところだと思います。その魅力をウェブサイト上でどのように伝えるか、野村さんや仲村と話し合いを重ねながら考えていきました。特に「Bags & Products」では、イラストから作品写真、テキストへの流れを味わっていただけたら嬉しいです。

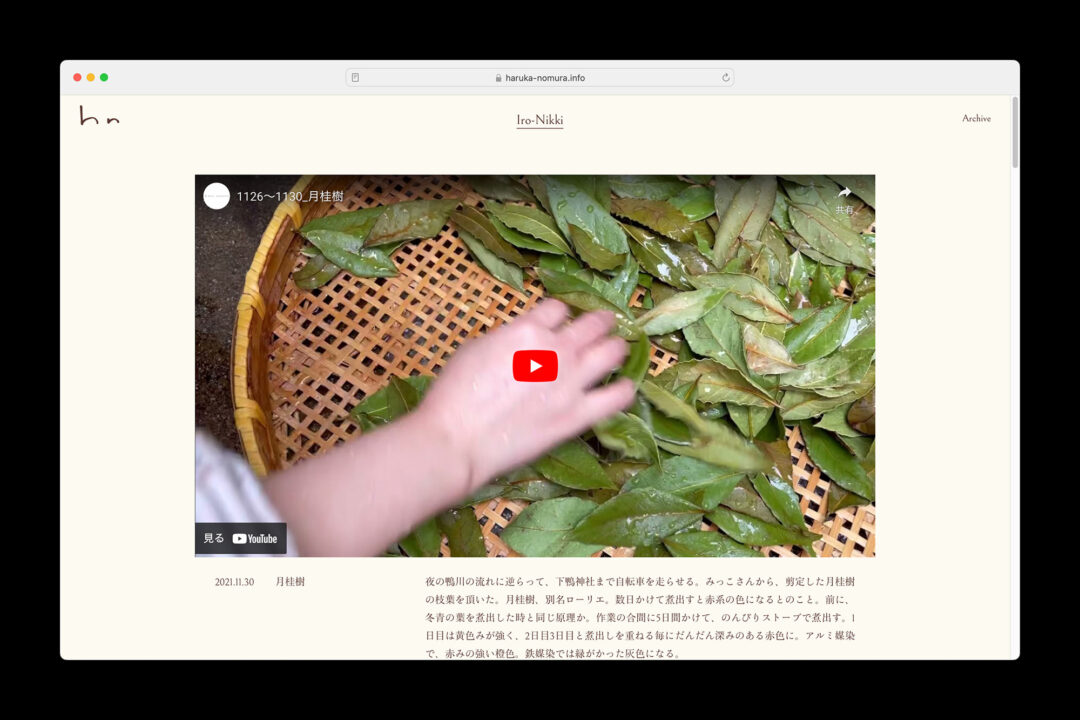

もうひとつは、野村さんの染めの実験場である「Iro-Nikki」。野村さんのまなざしによって日常の中に発見された色たちが、動画と言葉で綴られています。ちなみに、色日記のコーナーには、春夏秋冬の季節ごとに背景色が変わるという隠し要素もあったりします。僅かな差ですが、ぜひ何度もページに訪れてみてください。

–

Q.haru nomuraのかばんでお気に入りがあれば、教えて下さい。

フレコンバッグです。野村さんにはじめて試作を見せてもらった時、工事現場などで使われる袋と草木染めかばんの組み合わせに、びっくりしたのを覚えています。

実用面でも、重い荷物が軽く感じられたり、内側のポケットで小さい荷物を整理できたり。ベルトに長物や上着を差し込んで運んだりすることもあります。夫婦でシェアして使っていますが、オンオフ問わず荷物が多い私達にとって、頼れる存在のかばんです。

–

Q.さいごに

Lサイズのフレコンバッグを愛用していましたが、先日、Sサイズも追加オーダーしました。最初は墨色が欲しいと思っていたのですが、恵文社さん別注カラーの灰緑に。濃い色は、いつか染め直しのメンテナンスをお願いする時の楽しみにとっておこうと思っています。自分と一緒にかばんを育てていくような感覚で、haru nomuraのかばんを持ち始めてから、歳を重ねるのが楽しみになりました。

haru nomuraにはメンテナンスの取り組みがありますが、自分の領域であるウェブサイト制作にもメンテナンスの考え方があります。公開して終わりではなく、状況に応じて手を加えていくことで、その時々にあった形にしたり、少し先の未来を想像したりする。haru nomuraのウェブサイトも、ブランドの成長と並走しながら、その変化を伝える場にしていけたらと思います。

–

【Profile】

小林 加代子 Kayoko Kobayashi

1990年兵庫県生まれ。京都府在住。神戸芸術工科大学ビジュアルデザイン学科卒業。ウェブ制作会社勤務を経て、2019年よりStudio Kentaro Nakamuraに所属。主にウェブサイト制作を担当。

【Instagram】

@kbyskyk

2022.10.01

haru nomura と人 vol.4仲村健太郎(グラフィックデザイナー)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第4回目のゲストは、グラフィックデザイナーの仲村健太郎さんです。

haru nomuraにとって一番の幸運は、仲村さんに出会えたことです。DMに始まり、冊子にポスター、ブランドタグ、ウェブサイト、ブランドイメージに至るまで、ブランドに関わる多くのモノを仲村さんと一緒に作ってきました。仲村さんのデザインは、すいかに塩をひとつまみかけるように、絶妙なバランスでブランドの魅力を引き出してくれます。蛇行しながら進んでいく道のりを、迷わぬように(時々思わぬ方向に)並走してくれている存在です。

今回は仲村さんに、ご自身の活動やデザインのヒント、そしてharu nomuraとのこれまでの歩みについてインタビューをしました。

–

Q.普段のご自身の活動や、Studio Kentaro Nakamuraについて教えてください。

京都を拠点にデザインのスタジオを運営しています。スタジオでは京阪神の文化芸術や教育を中心にしたプロジェクトに取り組んでいます。活動の領域は、グラフィックデザイン・ブックデザイン・ウェブデザインなどですね。大学を卒業してすぐにフリーランスになって、ずっと自宅兼スタジオだったんですが、去年の夏に二条の駅前にスタジオを設けました。また、今年の春には新しく2人のスタッフが入ってくれて、今は全員で4人のとても小規模なデザインスタジオを運営しています。

–

Q.haru nomuraとの出会いについて。

2014年、野村さんと私の共通の友達だった日本画家/イラストレーターの鬼頭祈さんが紹介してくれたのがきっかけです。野村さんは修士の大学院生、私は学部を出てそのままフリーランスのデザイナーだったので、同級生で制作をしている友達のデザインに関わることができ、とても嬉しかったのを覚えています。たしか、最初は恵文社での展示のDMのデザインでしたね!

–

Q.仲村さんの、デザインのヒントはどこにありますか。

イームズが残した言葉に、「妥協を強いられたことはありませんが、制約はいつも喜んで受け入れてきました」という言葉があります。私の好きな言葉であり、大きな行動指針の一つです。

でも、妥協と制約の違いは何?って、よく考えてみると答えるのが難しい質問ですよね。「制約」を辞書で引くと、「1—制限や条件をつけて,自由に活動させないこと」「2—物事の成立に必要な条件や規定」と出てきます。1つめの意味に沿っていけば、不自由そうで、なんだか妥協してしまいそうです。でも、2つめの意味にあるような「物事の成立に必要な条件や規定」を見つけるのは、なんだか楽しそうです。だって、あるプロジェクトに必要な条件や規定が、初めて出会うものであればあるほど、そこで成立する物事も新しいものにできそうじゃないですか? だから、すべてのプロジェクトの始まりにはそのプロジェクトの「成立に必要な条件や規定」を、できるだけ早く、そしてできるだけたくさん見つけることを心がけています。それがデザインに取り組むうえでの大きなヒントになります。取り組むのはすべて違うプロジェクトなので、ヒントにするものが隠れている場所もそれぞれ違う、ということです。

–

Q.haru nomuraの10年を振り返って。そしてこれから。

haru nomuraの10年のほとんどの期間を、まるっと隣で並走していることに、この文章を書いていて改めて気づき、驚きました。わたしも10年前に自分ひとりではじめたスタジオに、少しずつ協働する人が増えていきました。haru nomuraとのデザインも、最初はDMのデザインからはじまり、冊子をつくったり、写真撮影の際のスタイリング、そして今みなさんが読んでくださっているこのウェブサイトのデザイン…と、自分たちのチームのスキルアップと同じ歩みで、haru nomuraのブランドやその魅力をいろいろな方法でお客様に届けるお手伝いができています。10年前に、10年後こんなにいろいろな関わりができているだなんて想像もしていなかったです。

–

Q.さいごに

10年間を振り返ってみると、「5年後、10年後はこうしよう」というふうに計画があって、取り組んできたわけではなかったですね。haru nomuraも野村さんという1人の作家から生まれたアイデアや手仕事から生まれたものが積み重なっています。つまり、1人の人が、そのとき本当に面白いと思ったアイデアがプロダクトになっているので、直線的ではなくナイル川のように蛇行して(©安住紳一郎の日曜天国)、ブランドが形作られています。個人的には、その時々で新しく使われる色やかばんの形によって、その蛇行の「予感」を感じさせてくれるところが、haru nomuraの好きなところです。グラフィックデザインでは、モノの魅力を伝えるだけではなく、ブランドの姿勢も伝えるとき、そうした蛇行の細かな機微を、整理整頓しながら伝えたいです。ただそのためには、ブランドの「今」だけにフォーカスせず、少しだけ先の方向性を予感とともにグラフィックデザインで伝えることが大事なのだと思っています。

モノへの魅力は、かばんそのものを使う時間や体験からも生まれることがほとんどだと思いますが、一方で写真やテキストといった物語性のある情報がモノへの親しみを生んでくれることもしばしばあります。これからも、蛇行を楽しみながら、よりかばんへの愛着が膨らむような物語づくりを協働していけたら、こんなに嬉しいことはありません。

–

【Profile】

1990年福井県生まれ。2013年に京都造形芸術大学情報デザイン学科を卒業後、京都にてフリーランス。大学ではタイポグラフィを専攻。京阪神の芸術・文化施設の広報物や書籍のデザインを中心に取り組む。タイポグラフィや本のつくりを通して内容を隠喩し、読む人と見る人に内容の新しい解釈が生み出されることを目指している。

【Instagram】

@nakamulak

【HP】

nakamurakentaro.com

2022.09.01

haru nomura と人 vol.3渡邉 星子(User)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第3回目のゲストは、haru nomuraの初めてのお客様であり、自慢の友人の渡邉 星子さんです。

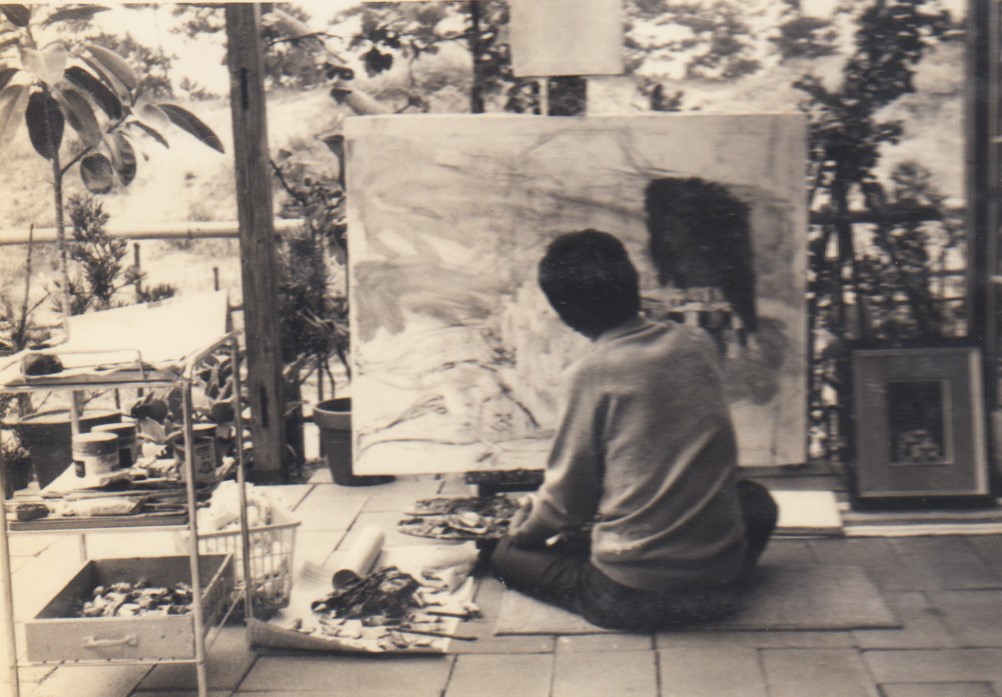

福島県田村市、緑豊かな山間にひっそりと「蓮笑庵(れんしょうあん)」はあります。蓮笑庵は画家であった星子さんの父・渡辺俊明氏が築いたアトリエで、桃源郷という言葉そのもののような、美の灯る場所です。星子さんの美しい佇まいや仕草、ものごとへの眼差しは、福島のルーツの中にも見えてきます。

今回は星子さんに、日々の暮らしや蓮笑庵についてのインタビューをしました。

–

Q.普段のご自身の活動や、暮らしについて教えてください。

福島県にある、山あいの小さな村に暮らしています。

少し前までは野村さんと同じ京都に住んでいて(家もご近所)母校の大学で働いたのちに故郷の福島へと帰郷しました。

亡くなった父が画家だったのですが、アトリエにはたくさんの作品が残っていて。その仕事ぶりや当時の様子が今でも色濃く残っています。そこで家族と一緒に、父の作品を扱う絵画工房として、また、作家の軌跡をたどる為の場所としてアトリエ運営を続けています。

普段の活動としては作品の管理や展示、保存の為の作業。それからアトリエや庭の維持管理が主な仕事でしょうか?大抵は泥んこで、庭の手入れに追われています。

–

Q.蓮笑庵のお気に入りの場所と、お父様の作品で好きな一枚を教えてください。

アトリエの一室、和室前の廊下にあるベンチ。

その端っこに座って、部屋を挟んで見える庭を眺めるのが好きです。山際に建つアトリエは中に入るとしんと暗く、自分のほか人の気配もない中じっとしていると鳥や、虫や、雨風の音だけが大きく聞こえてきます。ぼんやり座って向こう側を眺めているとどこか違う世界にいるようです。

「好きな作品」は改めて聞かれると難しいのですが、最近見つけたものがあって。

人形の素描、薄づきの絵の具でさらさらと描かれた絵の隣に、その人形がやって来た当時のことが詩のように書き留められている一枚。それがなんだか可愛くて、最近のお気に入りになりました。 紙とペンをいつも側に置いて、気がつくとじっと何かを見つめて筆を走らせていた父。そんな日常の中で描かれた作品になる前の絵やメモ書きがたくさんあって。それはそのまま、彼の生き方や思想、描くことへの信念や対象への眼差し、価値観や死生観… あらゆるものが記憶されたメモリーとして残りました。 それを一つ一つ拾いながら、画家としての父を改めて想っています。

–

Q.京都での思い出について。

故郷の他に一番長く住んだ土地で、野村さんと出会った場所。夜の散歩では同じ道を何度も行ったり来たりした後、お互いの家の真ん中くらいで別れる… というのが私達のいつも。

そんな京都に暮らす中で、自分の人生として何かをつくり続ける人たちにたくさん出会いました。

haru nomuraとして物づくりを続ける野村さんはもちろん、画家や、写真家や、染織家、デザイナー … 誠実さと、情熱と責任をもって自身の作品を生み出す彼らは憧れであり、尊敬する生き方の一つです。

私自身は作品をつくったり発表したりはしていませんが、そんな作家たちと近しい場所で過ごすことができてとてもうれしかった。

–

Q.haru nomuraのかばんでお気に入りがあれば、教えて下さい。

特別なかばんは茜で染められた斜めがけのショルダーバッグ。野村さんが学生時代につくったもので、自身のブランドとして初めて発表されたかばんです。大学生の時に購入して以来、メンテナンスをお願いしながら気が付けば10年以上。きっと、ずっと同じように使い続けるんだと思います。 それから、お気に入りは藍色の巾着。大きすぎず、小さすぎず、その収納力に甘えてつい考えなしに何でも入れてしまうのですが。手を入れて探るとその時必要なものにちゃんとたどりつく、なんだか四次元ポケットの様な袋です。

–

Q.さいごに

自分の目と、手と、心の行き届く分だけの物を持ちたいと思っています。

手にとった時、それを使っている自分が無理なく想像できるもの。

自身の身近に置いて心地のよいもの。

ただ持っているだけでうれしいもの。

そんな感覚をものさしにして手にとった物の中で、haru nomuraのかばんはとても自然に、あたりまえに、生活の中に溶け込んでいる様に思います。

握りしめて擦り切れた持ち手や、いつの間にかついたインクのしみ。柔らかく馴染んだ生地と、飴色に変化した木のボタン。ほつれて繕われた四隅はさらに丈夫に。染め重ねる毎に深くなる植物の色 …

父にとっての絵がそうだったように、わたしの大切な日常はharu nomura のかばんに記憶されているのかもしれません。

–

【Profile】

渡邉 星子 Hoshiko Watanabe

福島県生まれ。京都造形芸術大学 染織テキスタイルコース卒業。倉敷本染手織研究所60期卒業。京都造形芸術大学 美術工芸学科研究室勤務、同大学 染織テキスタイルコース 非常勤講師を経て、(有)蓮笑庵 The atelier of Syunmei Watanabe へ勤務。

・蓮笑庵 The atelier of Syunmei Watanabe

【 Instagram 】@renshoan

【 HP 】 renshoan.jp

2022.08.01

haru nomura と人 vol.2堀井ヒロツグ (写真家)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第2回目のゲストは、写真家の堀井ヒロツグさんです。

初めてお会いした時の印象は、葦のような強さとしなやかさを持つ人。憂いを含んだ眼差しで、フィルターを覗く堀井さん。目に見えない感情や流れる空気、被写体の皮膚の温度まで視覚化してくれる写真家です。京都を拠点に、ご自身の作品制作に加え、大学講師として未来の写真家を育成されています。

今回は堀井さんに、ご自身の写真についての眼差しや、haru nomuraの写真撮影の裏側についてインタビューをしました。

–

Q.普段のご自身の活動や、暮らしについて教えてください。

普段は京都芸術大学にある写真映像コースというところで講師をしています。それと平行して、継続的に写真作品を制作して発表したり、写真撮影・動画撮影の仕事をしています。

よく、普段はどういった写真を撮っているのですかと聞かれるのですが、基本的には、身体をまとった存在としての私たちに関心があります。たとえばそれは身体や心や魂といったようにいくつ ものレイヤーに分けて見ることもできるし、逆にもっと即物的な見方もできる。皮膚を境界線として設定していることに基づいた固定的な目線のありかたをどのように更新していけるかなとか、そのようなことをいつも考えています。

慣れ親しんだつもりでいるけれど、この世界は不思議さに満ちている。写真のように「見る」という経験にとどまることで見えてくるものがあって、時間をスライスするように瞬間的に見るのではなく、眼差しが幅を持つことを大事にしています。

–

Q.haru nomuraの撮影の際、どんなことを意識していますか。

haru nomuraの撮影では、撮影までの段取りをすごく大切にしている印象があって、例えばかばんの解釈やイメージの奥行きについて何度も言葉を重ねながらチームで視点を起こしていくんですね。そういった土台を共有した上でモデルさんのスタイリングなどを支える背後の体勢がしっかりしているから、安心して現場で遊べるんです。

遊ぶと言っても奔放にするということではなくて、支えを万全にした上で、撮影空間に隙を招き 入れるようなことを意識しています。こちらのコントロールをほんの少し手放すというか、勝手に遊びが起こるようなことを受け入れていくというか。そういった自然な渦や流れの中に、本当に近いことが宿るような気がしていて、フィクションの場にふっと訪れるリアリティーを大事にしています。

あとは撮影の最中などにモデルさんにかばんの心地について尋ねるようにしていて、だいたい共通して「肌に馴染む」というような答えが返ってくるのが面白いんですが、長時間撮影しているとそういった皮膚感覚が一緒に写ってくると感じています。みんな最後はかばんがそのひとのかたちに沿った体の一部のようになってくる。

–

Q.これまでのharu nomuraの撮影で、印象的な一枚があれば教えてください。

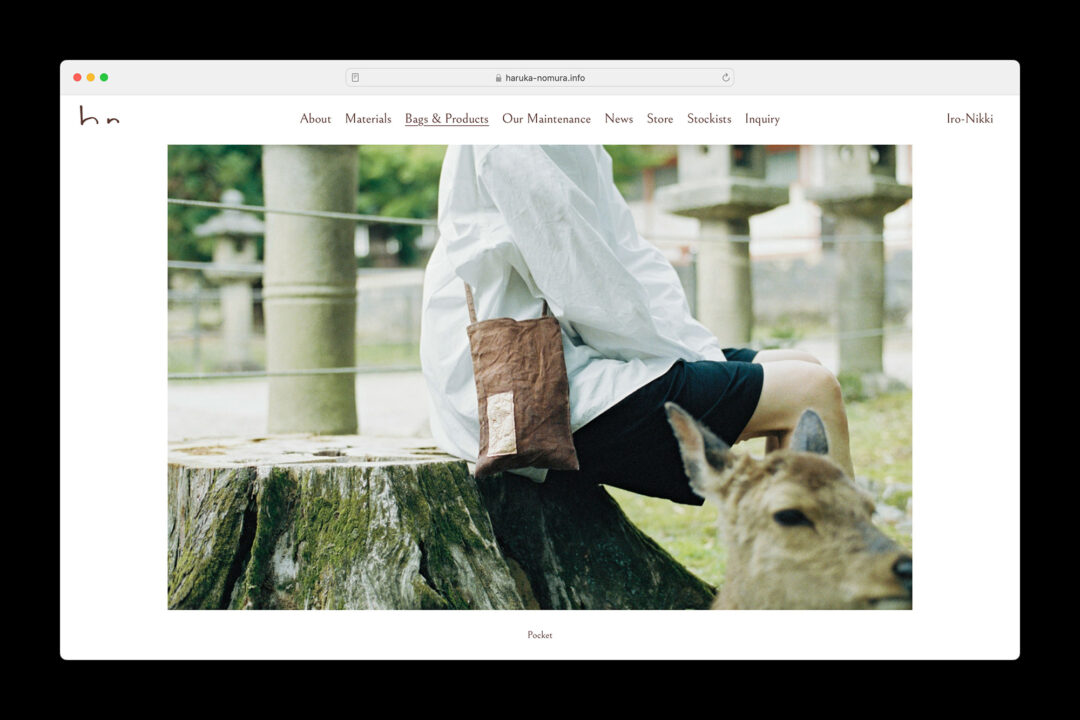

ひとつめはモデルのしんぺいくんのしなやかな魂と鹿のまなざしが交わったテレパシックなひととき。ふたつめは同じくしんぺいくんが木の棒を拾って遊びはじめたとき。どちらも、物言わぬ感覚が前景化するような瞬間で、そこから個がひらいて世界の神経とつながるようなところがある。そのユーフォリックな光景に写真を通じてふたたび立ち会えることは素晴らしいし、見ているひとの胸にも共鳴が起こるといいなと思います。

–

Q.haru nomuraのかばんでお気に入りがあれば、教えて下さい。

旅するかばんです。カンガルーのポケットのように、自分の皮膚がなめらかに拡張したような心地があるのと、見かけによらない収納力の深さが頼もしいです。ひるがえって、この鞄に入らない物量は持ち歩きたくない!という謎の意識が生まれます。

–

Q.さいごに

これまでに三度撮影をさせて頂いているのですが、その中でもフレコンバッグの撮影は暗室で印画紙にプリントしているので、特に思い入れがあります。とても手間がかかるけど、そのやり方でなければ生まれない写真の美しさがあるんです。 写真は、出力の方法によってイメージの質感が変わってしまうことは意外と知られていないと思います。遠くから見たら見分けがつかないけど、近くで見ると全然違うなって。視覚の触覚に訴えかけるような、絵画で言うところのマチエールにも似ているのですが、その細部にこだわる感覚は芸大で学びながら制作を続けてきたharu nomuraの眼差しとも交差する予感がしています。

また、それ以降も毎回フィルムで撮影しているのですが、現像液、定着液を経て水の中から生まれる写真のプロセスが染めの工程にも似ていて、なんだか遠い親戚のように感じています。

–

【Profile】

堀井ヒロツグ 静岡県出身、京都府在住。早稲田大学芸術学校空間映像科卒業。2013年に東川国際写真祭ポー トフォリオオーディションでグランプリ、2021年にIMA nextでショートリスト(J・ポール・ゲ ティ美術館キュレーター:アマンダ・マドックス選 )を受賞など。

【Instagram】

@hirotsuguhorii

【HP】

hirotsuguhorii.com

2022.07.01

haru nomura と人 vol.1吉田紳平(画家)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第1回目のゲストは、画家の吉田紳平さんです。

吉田さんには、haru nomuraのイラストを長年お願いしています。

出会いは大学時代。ふらりと私の作業場に遊びにきて、お茶を飲みながら、さらりと素敵なイラストを描いてくれる、穏やかな夜風のような友人でした。

彼の画家としての魅力は年々増し、現在は日本を拠点に、国内外で展示を開催しています。

今回は吉田さんに、日々の暮らしや、新たに公開になったBags &Productsのイラストの制作についてのインタビューをしました。

–

Q.普段のご自身の活動や、暮らしについて教えてください。

画家をしています。幼少期に母とよく外へスケッチをしに行ったりして、花とか木とかをただ描くだけなんだけど、それだけで楽しくて、私にとって絵は身近な存在になっていました。

最初は高校から美術を専門的に学んで、その後美大へ進学しました(後に野村さんと学内で出会います)。美大を出たあとはドイツでの数ヶ月に渡る滞在制作を経験したり、現在は東京を拠点にしながら、国内外で展示をぽつりぽつりと行っています。主にポートレートを題材にしたものを10年程続けていて、ここ数年は絵画だけでなく時にインスタレーションと組み合わせて空間としての作品をつくることも試みています。

制作とは別に普段の生活では、料理をしたり、お茶の時間も大切にしていて、最近はとくに中国茶を楽しんでいます。

大きな理由があるわけではありませんが、ただお茶を飲むにしても、お湯を沸かし、湯冷ましをかけ、茶葉から旨みが出るのを待つなど、少しばかりの時間がかかります。だからこそ気持ちに余白がうまれ、普段なら見過ごしてしまいそうな日常のなかの小さな変化に触れることができる。それがお茶の魅力の一つだと思っています。

絵を描くことにしても、お茶の時間にしても、それらがもらたしてくれる余白そのものに価値を感じているのかもしれません。

–

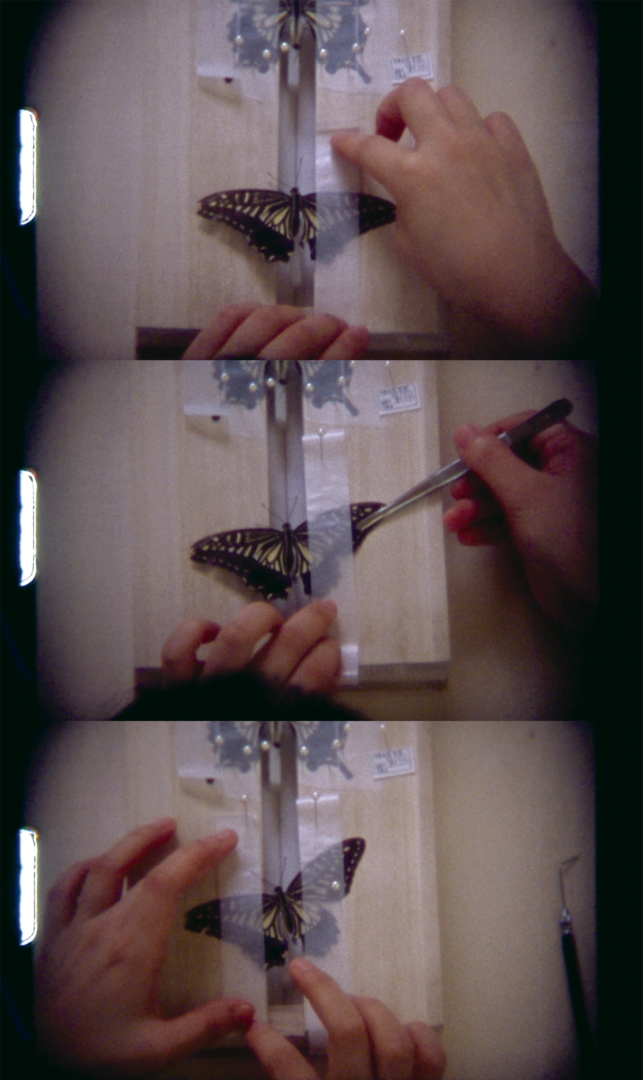

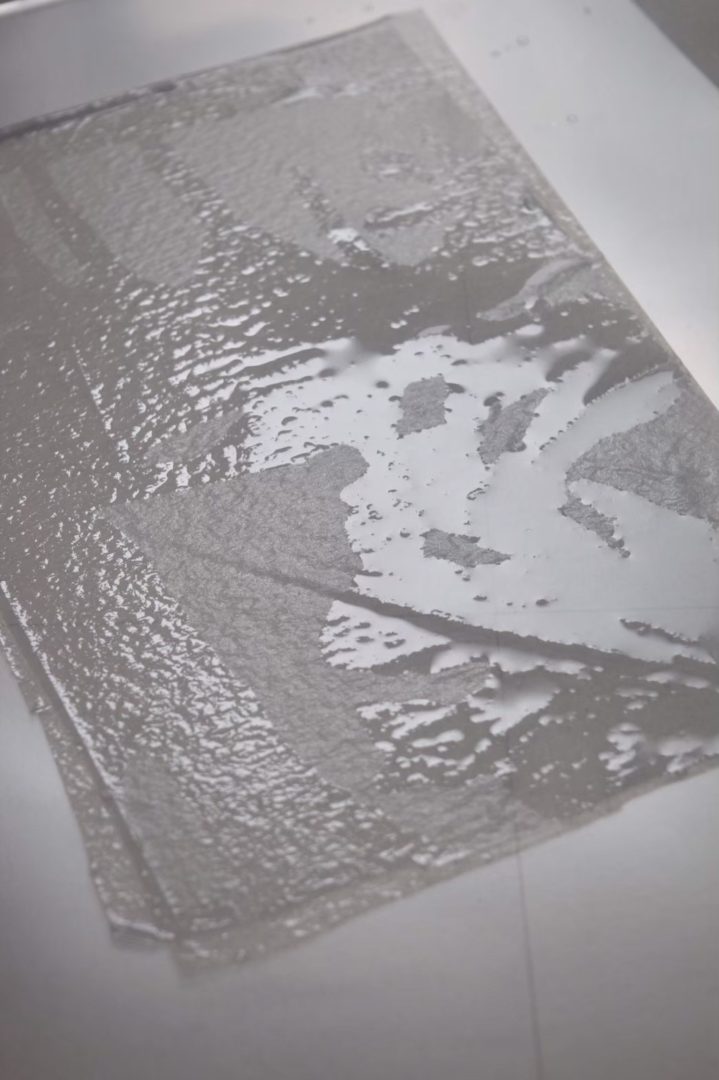

Q.今回のイメージカットの制作過程について教えて下さい。

シンプルに、野村さんがものをつくることのどこに面白さを感じているのかを知りたいという気持ちがありました。普段のように筆と絵の具でただ描くのではなく、草木染めを特徴とするharu nomura のかばんが出来上がるまでの工程そのものをイラストに置き換えてみれば何かつくれないかな、とか考えて、頼まれるわけでもなくほぼ思いつきでやり始めました。(野村さんと何かするときはいつもそんな風に、自然に始まることが多いです)

まず、布を染料で染めるのと同じように紙を色で染めてみるとか、干して乾かして、作業台の上で生地を組み合わせるように、切り取った紙を台紙の上で並べてみるとか。

描くというより、組み立てるようにイラストにしていく。

そうして試しに作ったものから様々なバリエーションを少しずつ増やしていき、今回の貼り絵を手掛けました。最初から色紙を使ってやってみてもそれはそれできっとできるのかもしれませんが、手間がかかることでしか触れられない輪郭があることに途中から気づいたのだと思います。

–

Q.haru nomuraとの出会いについて。

僕が通っていた大学の絵画コースは、染織テキスタイルコースと同じ建物にあって、他の知り合いの教室へ遊びに行ったときに野村さんと出会いました。最初、彼女の作業場を見てものをつくることがこれほど豊かで、おもしろいのか。と感動したのをよく覚えています。

それからは気分転換をしに何度か遊びに行って、いつも野村さんは自分がさりげなく描いた絵をすごく褒めてくれて、じゃあ、イラストもやってみましょう、ってなって。そういう自然発生的なことを繰り返しているうちに、気がついたらもうずっとharu nomuraのお仕事に関わらせてもらっていました。ありがたいことです。

–

Q.haru nomuraのかばんでお気に入りがあれば、教えて下さい。

ほぼ毎日使っているのは旅するかばんです。とにかく軽くて、コンパクトに畳めるので旅先でも必ずリュックに入れていて、現地で大活躍してます。もう一つのお気に入りは巾着です。イヤフォンやスケジュール帳、文庫本などの細々したもの詰めてみたり、大きなかばんを持つほどでもないときに財布やスマホを入れたりするのに重宝しています。

–

Q.さいごに。

私は3月生まれなので春の花が好きです。そのなかで好きなのは、ムスカリ、クロッカス、チューリップです。とくにムスカリの花を見ると、昔に母が描いたムスカリの水彩画を思い出します。軽やかな筆運び、淡いサックスブルーの滲み、木製の簡素な額縁。さりげなくて、風通しのよい小さな絵でした。

その絵は特別に価値があるという訳ではなく、言うならばその家のお守りのようなものです。きっとharu nomuraを好きでいる人たちにとっての、ひとつひとつのかばんがそうであるように。

–

【Profile】

1992年奈良県生まれ。2014年京都造形芸術大学を卒業。

絵画を主なメディアとし、現在は東京を拠点に活動。

静かで控えめな色彩のポートレートを描いている。2018年にドイツのアーティストランスペース〈FRISE〉にてアーティストインレジデンスに参加。以降はファウンドフォトを題材にした色鉛筆によるポートレートシリーズや、自身のプライベートな体験から着想を得たインスタレーション作品を展開している。主な個展に「There was a silent night on my side」(FRISE、ハンブルク/2019年)、「That star at night is closer than you think -夜のあの星は、あなたが思うよりも近くにある」(keiokairai gallery 、京都/2021)、「Blick der Imagination-空想のまなざし 」(Mikiko Sato gallery、ハンブルク/2021)、「For example, it is the wind against your cheekたとえば、それはあなたの頬に当たる風」(GALLERYcrossing,岐阜/2022)などがある。

【Instagram】

@peyysd