Category / その他

2024.01.01

I wish you a Happy New Year.

2024年、明けましたね。当たり前の日々の有り難さが、身に染みる年明けとなりました。

被害に遭われた皆様に、一刻も早い平穏な日々を。

微力ながら、今私にできることを粛々と重ねます。

本年もharu nomuraは京都を拠点に、オンラインショップとPOP UPを軸に活動します。

発送業務・お問い合わせは、12/29~1/8までお休みを頂戴しております。

オンラインストアは、年末年始も通常通りご利用いただけます。

2024年もどうぞよろしくお願いします。

年末年始は故郷の長野で、家族と過ごしました。

妹と散歩した、故郷の風景を。

2023.12.22

恵文社『冬の古本市』

恵文社さんの古本市にお誘いいただきました。制作のルーツとなる本(2冊あるものを中心に)や紙もの、パラパラと持っていきます。

https://note.com/keibunshabooks/n/n0327223f74b1

持っていくもの、2点紹介します。

1つ目: 古裂帖を集めるのが好きです。写真は芸大時代に、大学に来てくれていた古美術書店さんから手に入れたもの。レトロなプリント生地が悶絶の可愛さ。どなたか布好きの方へ。インテリアとして飾っても素敵だと思います。全体をまとめていた外箱がぼろぼろになってしまい原型をとどめていないので、思い切って1シートずつバラにして売ります。

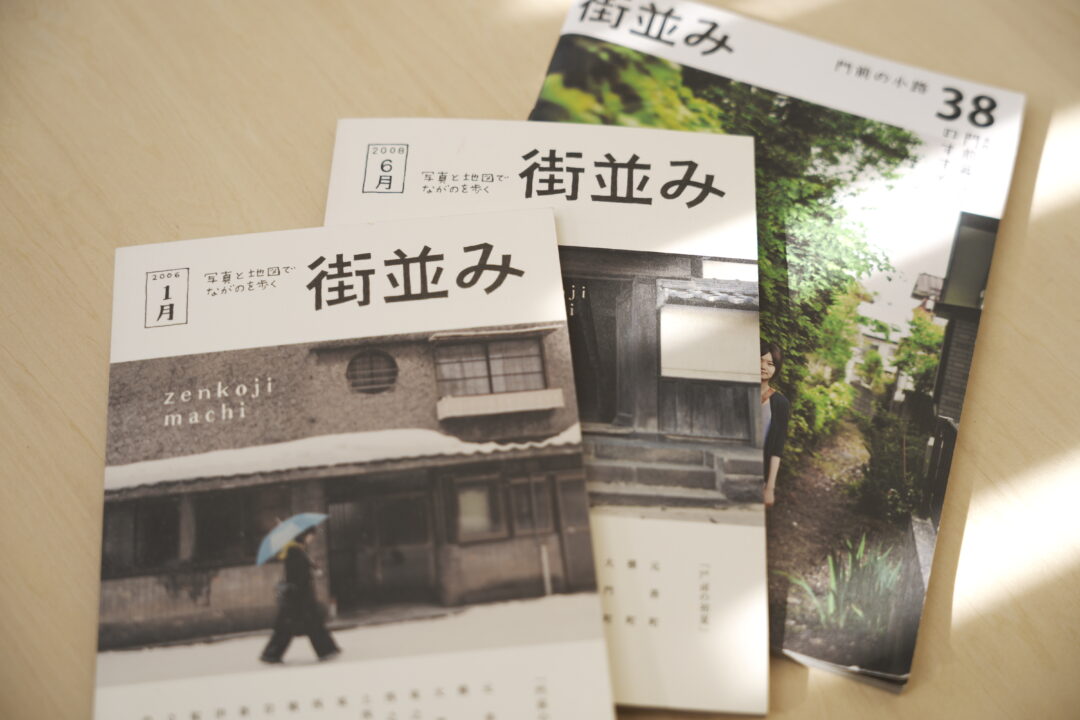

2つ目:ふるさと長野の、善光寺門前町を写した小冊子。十数年前、京都で一人暮らしする時に長野から持ってきたもの。高校生のとき、放課後に善光寺の周辺をあてもなく散歩するのが好きで、権堂のアーケード付近にあったコミュニティースペースで買ったはず。時を経て、京都で紹介できるのが嬉しいです。

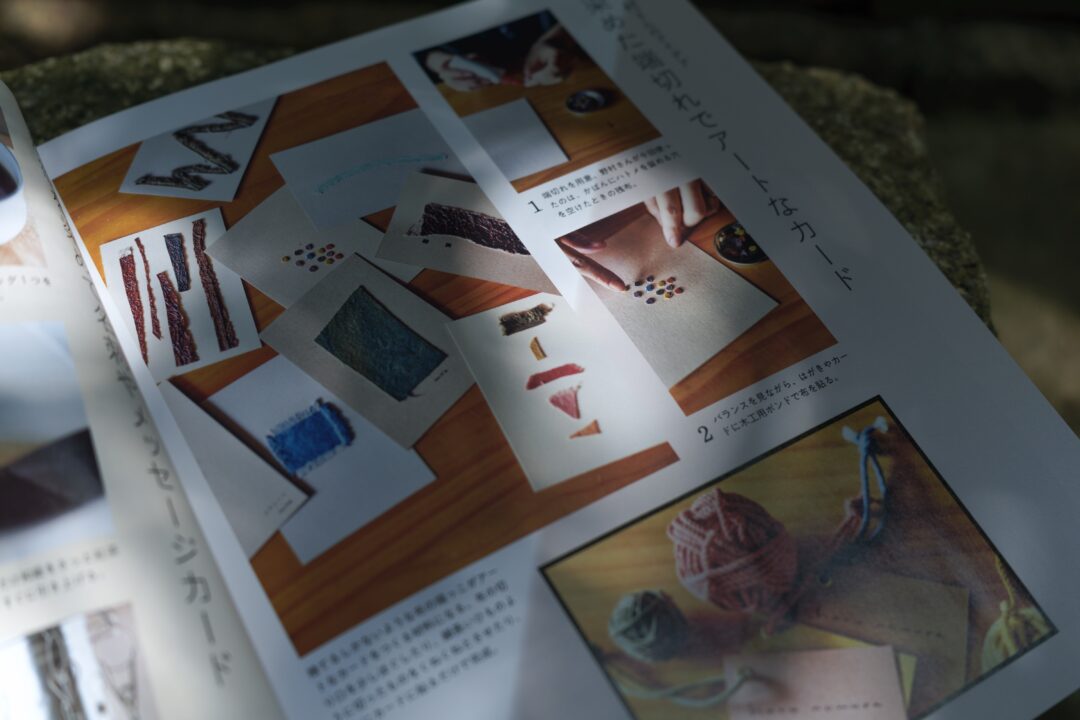

また今年雑誌で紹介していただいた、布コラージュのポストカードも箱に忍ばせておきます。年末年始のご挨拶によかったらご活用ください。

・・・

下記、恵文社さんより。

【12/26-2024/1/15】恵文社『冬の古本市』

2003年より20年来続く当店恒例の古本市、今年もいよいよとなりました。

素晴らしい古書店さま方々と、今年はゲストとして、ライター/エッセイストの荻原魚雷さんにもご参加いただくことになりました。

他にも、昨年好評をいただいたエフェメラ類、小さな古道具やむかしのおもちゃなどが並びます。

過去のスタッフが始めた企画ですが、代々受け継がれ、すっかりお店の定番イベントとなりました。毎年楽しみにしてくださる方も多く、年末年始の賑わいに一層の楽しみが重なります。

期間中、入れ替えや補充も行いますので是非何度でも。

恵文社「冬の古本市」会期は2023年12月26日(火) – 2024年1月15日(月)

※最終日14時迄

【出店様一覧】

GUEST 荻原魚雷さん

・開風社 待賢ブックセンター

・クラリスブックス

・古書玉椿

・古書柳

・とらんぷ堂書店

・bookstore ナルダ

・日月堂

・古本と雑貨 福

・Frobergue /フローベルグ

・坊ちゃん堂

・迷子

・moshimoshi

また、今回は特別な企画として、当店とお付き合いのある作家さまや出版社の方々などのご協力をいただき、会場内に「一箱古本市」も出現いたします。文芸文化を支える人々の日々の支えになった本、自身の編集した本など、書き手や作り手、出版業界に携わる方の本が並びます。

【一箱出店様一覧】

・困ってる人文編集者の会さん

・しちさんぶんこ

・十七時退勤社さん

・点滅社さん

・土門蘭さん

・haru nomura 野村さん

・品品堂・世田谷ピンポンズさん

・ミシマ社・三島の本屋さん

・宮内書房・宮裡さん

・武藤良子さん

・LAVVO 結城伸子さん

・sk book

etc…

・・・

そして、イベント開始前ではありますが、既に会期の延長が決定いたしました。例年より1週間長い期間を設けております。

また、古書・エフェメラ・古道具はそれぞれが、それぞれの時を経てきた1点ものです。お手にとってご欄になる際は、くれぐれも優しくお取り扱いくださいね。よき出会いがありますように。

2023.11.11

Information

haru nomuraのかばんの中でも、一番人気の「旅するかばん」。

特に柿渋で染めた(茶)(墨)は、独特の風合いと経年変化の美しさから人気です。

現在注文が混み合っており、最短で2ヶ月待ちです。

季節との仕事、もうすぐ冬がやってきます。

冬は夏に比べ、日光量が少ないため柿渋染めに時間がかかります。

霜が降りる季節の前に、現時点でのオーダーを仕上げておきたいため、

一時的に、旅するかばん(茶)(墨)販売停止いたします。

販売再開は年内を予定しております。

購入ご検討中の方は、STOREの再入荷お知らせメールをご活用ください。

2023.07.17

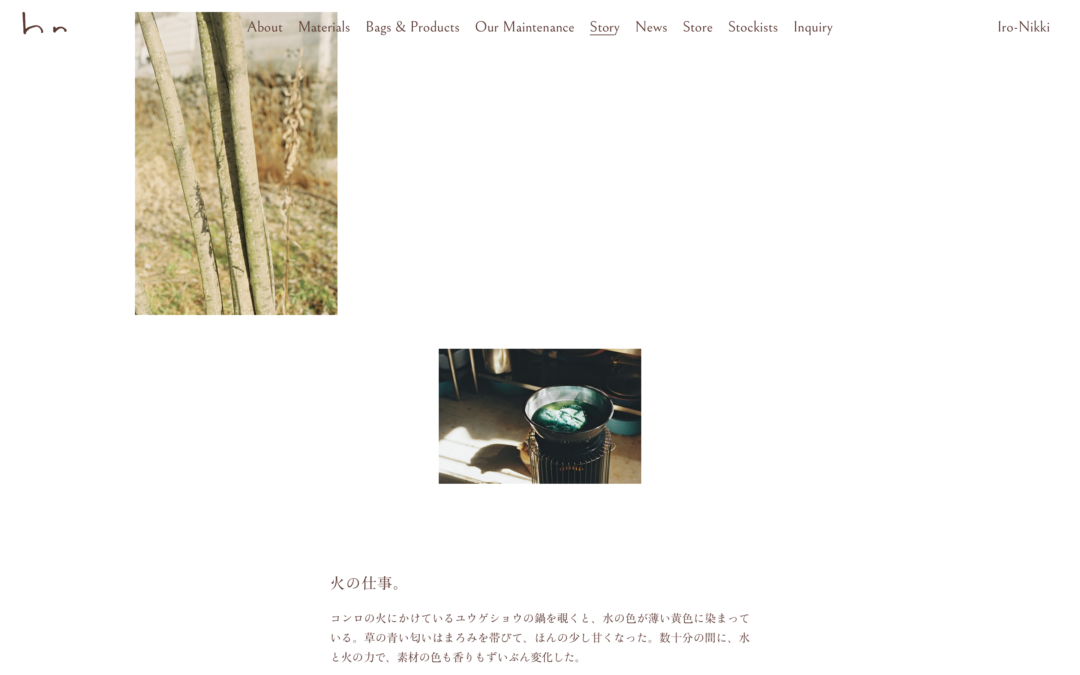

New Contents:Story

7月17日、海の日。

haru nomuraのHPに新しいコンテンツができました。

「Story」というページです。

写真家の堀井ヒロツグさんが撮影してくださっている、アトリエの季節の記録。

ライターの粠田風子さんにアトリエ取材をして執筆いただいた、訪問記。

2つの視点で、haru nomuraのアトリエを追ったページです。

毎回訪れるたびに、写真や動画や文章の位置が変わる仕掛け。

好きなところからパラパラとめくり、読み進める詩集のような、時間の流れがそこにはあります。

季節が進むたびに、写真や動画が増えていきます。

一年かけてコツコツ育てていきますので、ふと思い出した時に覗いていただけると嬉しいです。

WebデザインはStudio Kentaro Nakamura。

デザイナーの小林加代子さんの、見る人に行き届いたページデザインです。

Photo:

堀井ヒロツグ

Writing:

粠田風子

Web Design:

Studio Kentaro Nakamura/小林加代子

2023.07.13

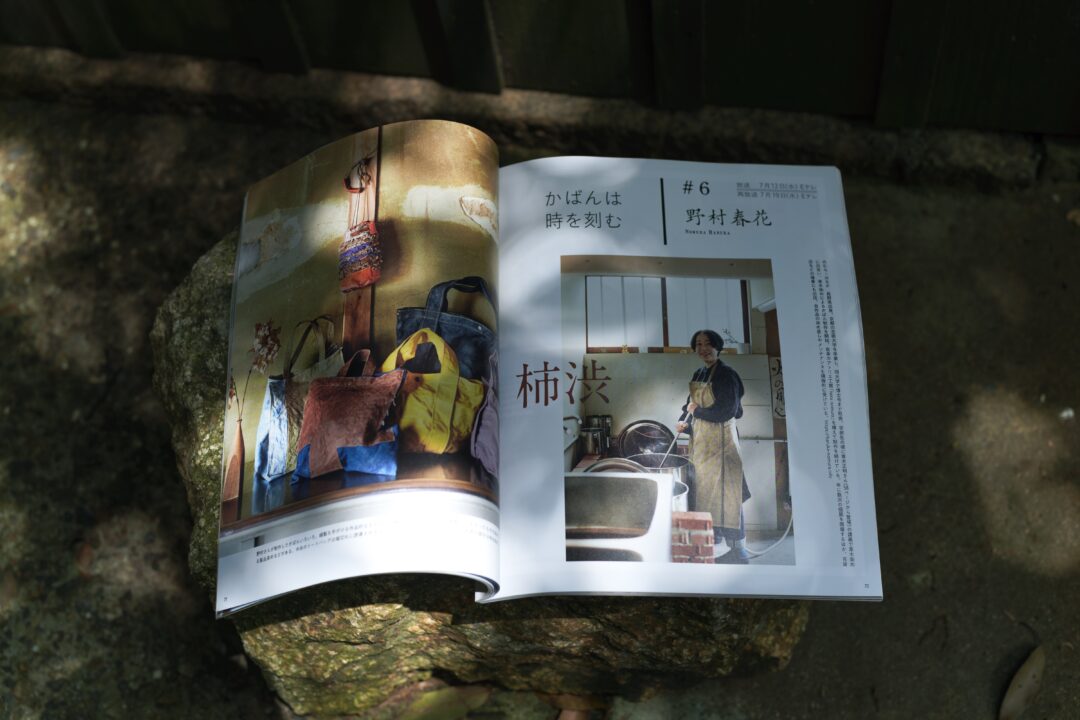

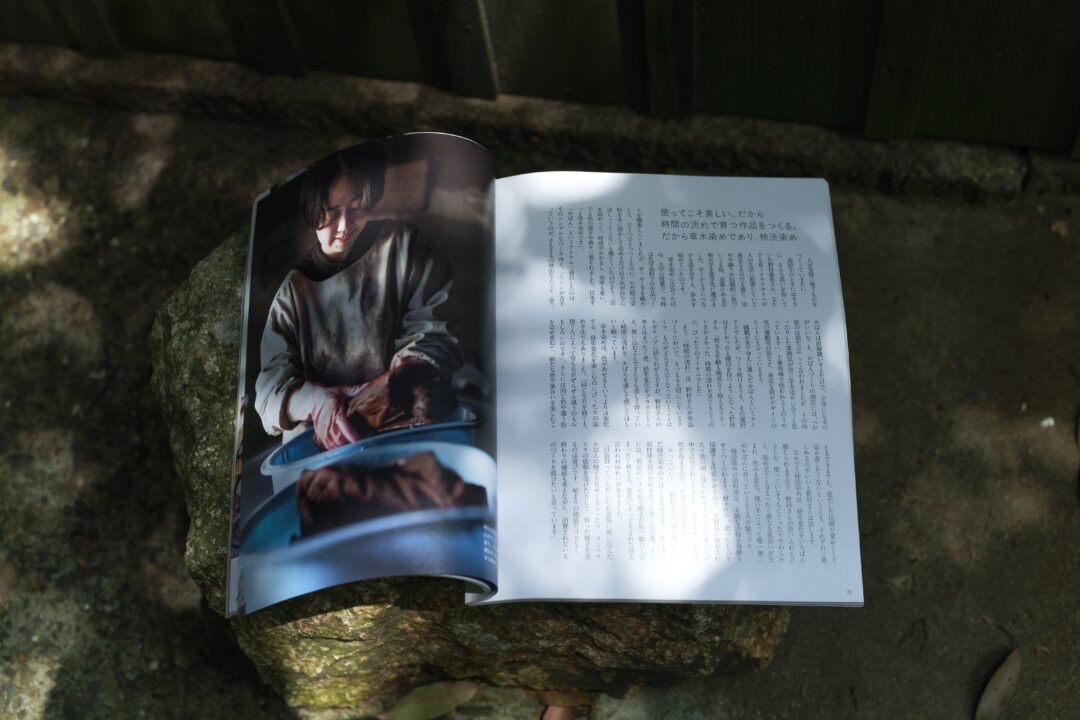

染めものがたり#柿渋

趣味どきっ!染めものがたり (6)「柿渋 かばんは時を刻む 野村春花」の放送が終わりました。放送をご覧いただいた皆様、放送は観ていないけれどなんとなくHPを覗いてくださった皆様、誠にありがとうございます。よくぞ、よくぞHPに辿り着いてくれました。想像していたよりも反響が大きく、たくさんのご感想・ご注文誠にありがとうございます。驚きと嬉しさとで、胸がいっぱいです。

現在実店舗や、常設でお取り扱いのあるお店はございません。

オンラインストアと展示会での販売となります。

住宅地の小さな場所ですので、アトリエも非公開です。

その分、積極的にSNS等更新しておりますので、ご覧くださいませ。

展示会情報などは、随時Instagramを中心に告知しています。

展示会についても、たくさんのお問合せ誠にありがとうございます。

次回は、柿渋をメインにした展示会を東京・京都で開催予定です。

ぜひ、実物をご覧いただけますと幸いです。

―

【巡回展 東京/京都】

haru nomura sacks and bags works exhibition 「柿渋」

次回展示販売は、8月東京と9月京都で開催します。柿渋染めをメインに、茶〜灰〜墨色で染め上げた定番のかばんが並びます。柿渋で出すことのできる、多彩な色を皆様にご覧いただければと思っております。展示会では即売でお持ち帰りできる商品もございますが、基本柿渋製品は受注でお受けし、制作後お送りする形式となります。皆様にお目にかかれるのを楽しみにしております。

―

<東京>

2023年8月8日 (火)~ 8月13日(日) ※8月10日は休館日

Open13:00~Close19:00 (最終日17:00)

準備中

〒152-0004 目黒区鷹番3-4-24

<京都>

2023年9月16日 (土)~ 9月29日(金)

Open11:00~Close19:00 (最終日14:00)

恵文社一乗寺店 生活館ミニギャラリー

〒606-8184 京都市左京区一乗寺払殿町10

※23日には恵文社コテージにてワークショップを開催します。詳細とお申し込みは恵文社H Pにて。

―

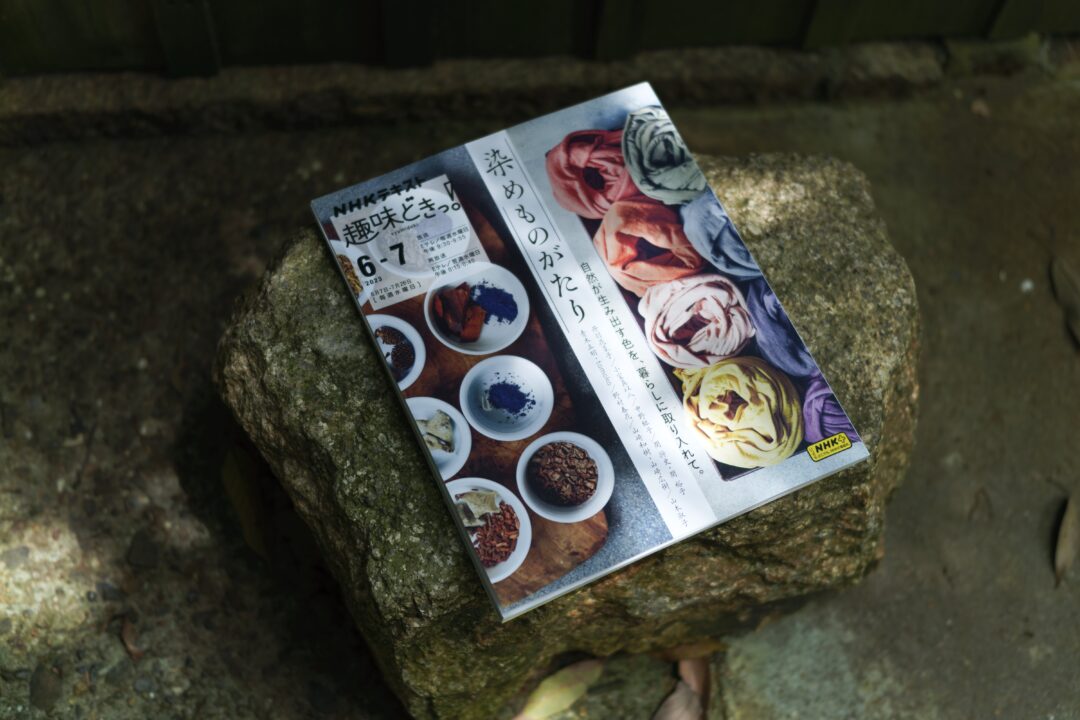

番組に合わせ『趣味どきっ!染めものがたり』NHK出版、全国書店にて発売中です。こちらも是非ご覧くださいませ。

再放送は7/19昼0:15~です。NHKプラスでも1週間ご覧いただけます。

今回の番組をバネに、これからもコツコツ精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

2023年7月13日 野村春花

2023.06.28

information

【information】

・『趣味どきっ!染めものがたり』NHK出版、全国書店にて発売中です。8人の草木染め作家の色を追った企画で、野村は『柿渋』をご取材いただきました。雑誌の発刊と合わせ、NHKの趣味どきっ!のTVも放送となります。放送は、7/12(水)で、Eテレ午後9:30-9:55の放送です。

・現在注文が大変混み合っております。順番に制作・発送しておりますので、ご注文いただいたお客様は今しばらくお待ちください。

・8/18,19,20に、新たにPOP UPが決定しました。大阪「kioku手芸館たんす」にて、kioku手芸館×haru nomuraのコラボバッグを発売いたします。詳細はまたお知らせいたします。

・次回のharu nomuraと人の更新は七夕(7/7)です。

–

haru nomura_season

・

spring

・

photo by hirotsuguhorii

–

2023.05.27

雑誌掲載・NHK出演のお知らせ

いつも応援してくださっている皆様へ、お知らせがあります。

5/26に全国発売となりました、NHKテキスト『趣味どきっ!染めものがたり』に野村春花の仕事が掲載されております。

8人の草木染め作家の色を追った企画で、野村は『柿渋』をご取材いただきました。

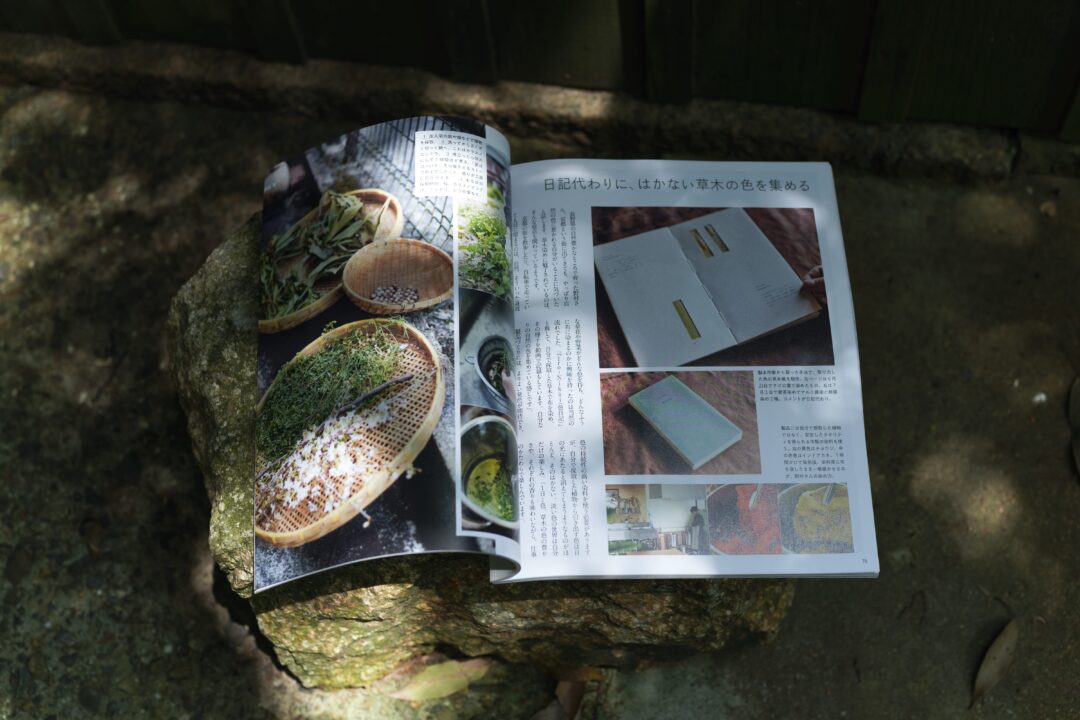

全12ページ、とても丁寧にご紹介いただいております。また、身近な創作として、ハギレを使った「アートなカード」他をご提案させていただきました。

また、雑誌の発刊と合わせ、6月〜7月にNHKの趣味どきっ!のTVも放送となります。Eテレ毎週水曜日午後9:30-9:55の放送で、全8回です。他7組の作家さんの仕事を拝見できるのが今から楽しみです。野村は第6回目の放送で、7/12(水)となります。また放送日が近づいてきましたらお知らせさせてください。

憧れだった皆様のお名前の中に、自分がいること。

夢のようで、いまだにふわふわと実感がありません。

今回取材していただいたライターさんカメラマンさん、皆様、本当に素敵な方々で。

取材される側としてプロの仕事に触れられたことも、今回の収穫でした。

ぜひ書店でお手に取って、また7月にはTVでご覧いただけますと幸いです。

–

【雑誌掲載】

『趣味どきっ!染めものがたり』NHK出版、2023年

【TV出演】

Eテレ『趣味どきっ!染めものがたり』

第6回目 野村春花 柿渋 かばんは時を刻む

日時:7/12(水)午後9:30-9:55、再放送7/19(水)午後0:15-0:40

2023.05.01

haru nomuraと人 vol.11佐貫絢郁(画家)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第11回目のゲストは、画家の佐貫絢郁さんです。

国内外で活躍されている佐貫さん。

今回は、レジデンス先のタイのバンコクからのインタビューです。

彼女に出会ったのは学生時代。圧倒的な抜け感とセンス、絵への誠実な向き合い方。当時から群を抜いてカッコイイ作家でした。過去に、haru nomuraのDMのイラスト制作や、モデルとしてもご協力いただいています。人は、自分に無いものに惹かれるといいますが、私にとって佐貫さんはそんな存在。

今回は佐貫さんにご自身の制作活動についてや、レジデンス先での暮らしについてお聞きしました。

–

Q.普段のご自身の制作活動やレジデンス先での暮らしについて教えてください。

ポーラ美術振興財団の在外研修生としてタイ、バンコクに2022年の7月より滞在しています。コロナの影響で採択から実際の渡航まで2年の保留期間がありました。渡航前までは、京都を拠点に制作をしていました。大学では日本画を学び、それ以降顔料や和紙を使った制作をしていたので、画材が手に入りやすい点では京都での制作は合っていたと思うし、自分の中でもしっくりきていました。

レジデンス先での生活はもちろんさまざまな変化はありますが、正直言うと、日本人居住者の比率も高いですし、不便なくほとんどのものが揃います。なので、他の国での留学に比べて以前までの生活とのギャップは少ないんじゃないかと思います。

一番の変化は朝から学校に通っていることです。10年ぶりくらいにシャープペンの芯と大学ノートの束を買いました。朝学校に通うために8時台の電車に乗ると、山手線かと思うくらいに人が多いです。Heang先生とのクラスは授業というよりも雑談で、誕生年月日から足のサイズ、好きなタイプなど全ての個人情報を知られています。私たちの笑い声が大きすぎて、隣のクラスの子に『山賊の教室』と呼ばれていることを最近知りました。

この街の中にある大きなショッピングモールや建物はどれも似通っているし、そこだけ見ていると世界中の都市が全部同じように感じますが、そういった土地でレジデンスをして作品を制作するということに意味がないかと言われると、私の場合はそうではないと感じています。当たり前ですが、地域の気候は違いますし、住んでいる人はそれに沿った生活や工夫を強いられているので、日本と似たような風景のその合間に見える特有の工夫や小さな差分を発見できることを面白く感じています。歩いてるとよくそんな場面を見かけるので毎日1万5,000歩ほど歩いて汗だくの健康体になってきました。

–

Q.ご自身の制作テーマについて。

私の作品は生活によるところが大きいので、そのなかで何かを作るきっかけが見つかることが多いです。流されがちな性格なので、生活が制作にダイレクトに影響していて、私生活と制作の壁はほぼ存在しないと思っています。

ある小説家の本を学生時代に読んで、ストーリーではなくどういった方法で描くかというやり方もあるのかと衝撃を受けました。自分の仕事に関しても同様の方法を取ることは可能ではないかと思って制作をしています。

これまで書いてきた黒いドローイングのシリーズは嫌なものや人を極太のラインで描くことで見えない様にする工夫としてはじめたものです。こちらで制作しているドローイングのシリーズも、ノートを開いて勉強することに集中できないので、ポスターを作ろうと思って単語や文章を絵にしていきました。

–

Q.制作する上でのモチベーションは。

反省すること

–

Q.「haru nomura」というとどんなイメージが浮かびますか。

卒業制作で作っていた壺のような鞄の印象が強く残っています。

柔和に見える野村さんというキャラクタが頑固なものを作っているということに驚いたし、それが嬉しかったのを覚えています。

–

Q.さいごに。

私が今滞在している場所では、野良犬や野良猫が地面に落ちているみたいに寝転がっています。そんな猫を見かけるたびに猫好きな野村さんのことを連想します。強烈な日差しのもと、日本の植物とは違った亜熱帯の植物がパワフルに成長していくのを見ていると、野村さんの草木染めも場所が変わることで、どんな変化が生まれるのか想像させられます。

–

【Profile】

1993年静岡県生まれ。

2021年ポーラ美術振興財団在外研修生として昨年よりバンコクにて滞在制作。

近年の展示に『ここ5年』(People)、『a=A,』(LVDB BOOKS), 『KYOTO ARTIST’S FAIR2021』(京都文化博物館)。BANKARTのUNDER35事業に採択され7月に個展を開催予定。

【Instagram】

sanukiayaka

【HP】

sanukiayaka.com

2023.02.27

haru nomura_season ・ winter

今年は、アトリエでの作業の様子を伝えていけたらと、写真家の堀井ヒロツグさんにご協力いただき、季節の記録を残しています。

染色の過程で出会う、色や香り。

染料を鍋に戻す時の仕草、洗濯機の水の音、ミシンの振動。

今まで伝えることが難しかった一瞬の時間を、堀井さんが可視化してくれました。

火と水の仕事の端々を、季節に合わせてInstagramで少しずつご紹介します。ぜひご覧ください。

2023.01.03

Happy New Year

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

本年もharu nomuraは京都を拠点に、オンラインショップとPOP UPを軸に活動します。

現在、確定している2023年のPOP UPの予定です。

【haru nomura 2023 POPUP】

3/29(水)~4/4(火)

・ジェイアール京都伊勢丹(京都)

4/8(土)~4/23(日)

・北白川ちせ(京都)

5/1(月)~5/31(水)

・京都岡崎蔦屋書店(京都)

6/10(土)〜6/11(日)

・月ノ座(京都)

8/8(火)〜8/13(日)

・準備中(東京)

9/16(土)~9/29(金)

・恵文社(京都)

下記以外の他県での開催も、現在調整中です。

また確定次第、お知らせさせてください。

また、新年は明日1/4より制作に入ります。

ご用命がありましたら、お気軽にご連絡ください。

オンラインストアでご注文いただいた皆様、1/7より順次発送いたします。

今しばらくお待ちくださいませ。

本年も、どうぞよろしくお願いします。

2023.1.3 野村春花

ー

写真は私物のflattote(墨)で、使用期間一年程度。(sampleなのでステッチが強め)

岩肌のような不思議な質感、気軽なサイズ感で散歩に重宝しています。

2022.10.01

haru nomura と人 vol.4仲村健太郎(グラフィックデザイナー)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第4回目のゲストは、グラフィックデザイナーの仲村健太郎さんです。

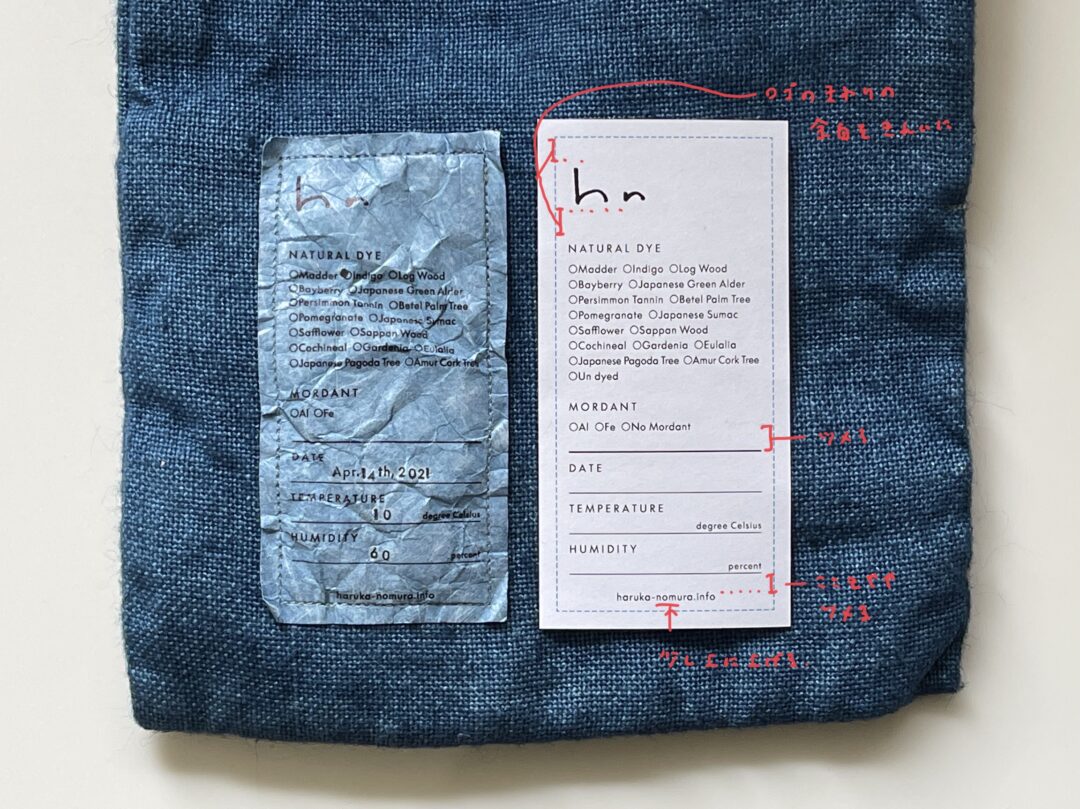

haru nomuraにとって一番の幸運は、仲村さんに出会えたことです。DMに始まり、冊子にポスター、ブランドタグ、ウェブサイト、ブランドイメージに至るまで、ブランドに関わる多くのモノを仲村さんと一緒に作ってきました。仲村さんのデザインは、すいかに塩をひとつまみかけるように、絶妙なバランスでブランドの魅力を引き出してくれます。蛇行しながら進んでいく道のりを、迷わぬように(時々思わぬ方向に)並走してくれている存在です。

今回は仲村さんに、ご自身の活動やデザインのヒント、そしてharu nomuraとのこれまでの歩みについてインタビューをしました。

–

Q.普段のご自身の活動や、Studio Kentaro Nakamuraについて教えてください。

京都を拠点にデザインのスタジオを運営しています。スタジオでは京阪神の文化芸術や教育を中心にしたプロジェクトに取り組んでいます。活動の領域は、グラフィックデザイン・ブックデザイン・ウェブデザインなどですね。大学を卒業してすぐにフリーランスになって、ずっと自宅兼スタジオだったんですが、去年の夏に二条の駅前にスタジオを設けました。また、今年の春には新しく2人のスタッフが入ってくれて、今は全員で4人のとても小規模なデザインスタジオを運営しています。

–

Q.haru nomuraとの出会いについて。

2014年、野村さんと私の共通の友達だった日本画家/イラストレーターの鬼頭祈さんが紹介してくれたのがきっかけです。野村さんは修士の大学院生、私は学部を出てそのままフリーランスのデザイナーだったので、同級生で制作をしている友達のデザインに関わることができ、とても嬉しかったのを覚えています。たしか、最初は恵文社での展示のDMのデザインでしたね!

–

Q.仲村さんの、デザインのヒントはどこにありますか。

イームズが残した言葉に、「妥協を強いられたことはありませんが、制約はいつも喜んで受け入れてきました」という言葉があります。私の好きな言葉であり、大きな行動指針の一つです。

でも、妥協と制約の違いは何?って、よく考えてみると答えるのが難しい質問ですよね。「制約」を辞書で引くと、「1—制限や条件をつけて,自由に活動させないこと」「2—物事の成立に必要な条件や規定」と出てきます。1つめの意味に沿っていけば、不自由そうで、なんだか妥協してしまいそうです。でも、2つめの意味にあるような「物事の成立に必要な条件や規定」を見つけるのは、なんだか楽しそうです。だって、あるプロジェクトに必要な条件や規定が、初めて出会うものであればあるほど、そこで成立する物事も新しいものにできそうじゃないですか? だから、すべてのプロジェクトの始まりにはそのプロジェクトの「成立に必要な条件や規定」を、できるだけ早く、そしてできるだけたくさん見つけることを心がけています。それがデザインに取り組むうえでの大きなヒントになります。取り組むのはすべて違うプロジェクトなので、ヒントにするものが隠れている場所もそれぞれ違う、ということです。

–

Q.haru nomuraの10年を振り返って。そしてこれから。

haru nomuraの10年のほとんどの期間を、まるっと隣で並走していることに、この文章を書いていて改めて気づき、驚きました。わたしも10年前に自分ひとりではじめたスタジオに、少しずつ協働する人が増えていきました。haru nomuraとのデザインも、最初はDMのデザインからはじまり、冊子をつくったり、写真撮影の際のスタイリング、そして今みなさんが読んでくださっているこのウェブサイトのデザイン…と、自分たちのチームのスキルアップと同じ歩みで、haru nomuraのブランドやその魅力をいろいろな方法でお客様に届けるお手伝いができています。10年前に、10年後こんなにいろいろな関わりができているだなんて想像もしていなかったです。

–

Q.さいごに

10年間を振り返ってみると、「5年後、10年後はこうしよう」というふうに計画があって、取り組んできたわけではなかったですね。haru nomuraも野村さんという1人の作家から生まれたアイデアや手仕事から生まれたものが積み重なっています。つまり、1人の人が、そのとき本当に面白いと思ったアイデアがプロダクトになっているので、直線的ではなくナイル川のように蛇行して(©安住紳一郎の日曜天国)、ブランドが形作られています。個人的には、その時々で新しく使われる色やかばんの形によって、その蛇行の「予感」を感じさせてくれるところが、haru nomuraの好きなところです。グラフィックデザインでは、モノの魅力を伝えるだけではなく、ブランドの姿勢も伝えるとき、そうした蛇行の細かな機微を、整理整頓しながら伝えたいです。ただそのためには、ブランドの「今」だけにフォーカスせず、少しだけ先の方向性を予感とともにグラフィックデザインで伝えることが大事なのだと思っています。

モノへの魅力は、かばんそのものを使う時間や体験からも生まれることがほとんどだと思いますが、一方で写真やテキストといった物語性のある情報がモノへの親しみを生んでくれることもしばしばあります。これからも、蛇行を楽しみながら、よりかばんへの愛着が膨らむような物語づくりを協働していけたら、こんなに嬉しいことはありません。

–

【Profile】

1990年福井県生まれ。2013年に京都造形芸術大学情報デザイン学科を卒業後、京都にてフリーランス。大学ではタイポグラフィを専攻。京阪神の芸術・文化施設の広報物や書籍のデザインを中心に取り組む。タイポグラフィや本のつくりを通して内容を隠喩し、読む人と見る人に内容の新しい解釈が生み出されることを目指している。

【Instagram】

@nakamulak

【HP】

nakamurakentaro.com

2022.09.01

haru nomura と人 vol.3渡邉 星子(User)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第3回目のゲストは、haru nomuraの初めてのお客様であり、自慢の友人の渡邉 星子さんです。

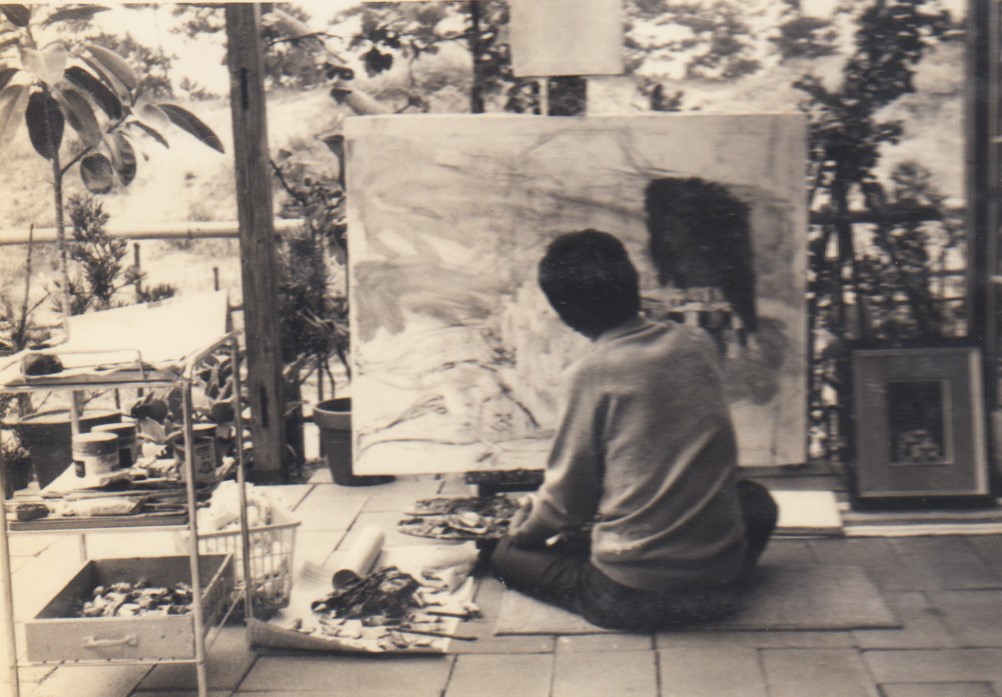

福島県田村市、緑豊かな山間にひっそりと「蓮笑庵(れんしょうあん)」はあります。蓮笑庵は画家であった星子さんの父・渡辺俊明氏が築いたアトリエで、桃源郷という言葉そのもののような、美の灯る場所です。星子さんの美しい佇まいや仕草、ものごとへの眼差しは、福島のルーツの中にも見えてきます。

今回は星子さんに、日々の暮らしや蓮笑庵についてのインタビューをしました。

–

Q.普段のご自身の活動や、暮らしについて教えてください。

福島県にある、山あいの小さな村に暮らしています。

少し前までは野村さんと同じ京都に住んでいて(家もご近所)母校の大学で働いたのちに故郷の福島へと帰郷しました。

亡くなった父が画家だったのですが、アトリエにはたくさんの作品が残っていて。その仕事ぶりや当時の様子が今でも色濃く残っています。そこで家族と一緒に、父の作品を扱う絵画工房として、また、作家の軌跡をたどる為の場所としてアトリエ運営を続けています。

普段の活動としては作品の管理や展示、保存の為の作業。それからアトリエや庭の維持管理が主な仕事でしょうか?大抵は泥んこで、庭の手入れに追われています。

–

Q.蓮笑庵のお気に入りの場所と、お父様の作品で好きな一枚を教えてください。

アトリエの一室、和室前の廊下にあるベンチ。

その端っこに座って、部屋を挟んで見える庭を眺めるのが好きです。山際に建つアトリエは中に入るとしんと暗く、自分のほか人の気配もない中じっとしていると鳥や、虫や、雨風の音だけが大きく聞こえてきます。ぼんやり座って向こう側を眺めているとどこか違う世界にいるようです。

「好きな作品」は改めて聞かれると難しいのですが、最近見つけたものがあって。

人形の素描、薄づきの絵の具でさらさらと描かれた絵の隣に、その人形がやって来た当時のことが詩のように書き留められている一枚。それがなんだか可愛くて、最近のお気に入りになりました。 紙とペンをいつも側に置いて、気がつくとじっと何かを見つめて筆を走らせていた父。そんな日常の中で描かれた作品になる前の絵やメモ書きがたくさんあって。それはそのまま、彼の生き方や思想、描くことへの信念や対象への眼差し、価値観や死生観… あらゆるものが記憶されたメモリーとして残りました。 それを一つ一つ拾いながら、画家としての父を改めて想っています。

–

Q.京都での思い出について。

故郷の他に一番長く住んだ土地で、野村さんと出会った場所。夜の散歩では同じ道を何度も行ったり来たりした後、お互いの家の真ん中くらいで別れる… というのが私達のいつも。

そんな京都に暮らす中で、自分の人生として何かをつくり続ける人たちにたくさん出会いました。

haru nomuraとして物づくりを続ける野村さんはもちろん、画家や、写真家や、染織家、デザイナー … 誠実さと、情熱と責任をもって自身の作品を生み出す彼らは憧れであり、尊敬する生き方の一つです。

私自身は作品をつくったり発表したりはしていませんが、そんな作家たちと近しい場所で過ごすことができてとてもうれしかった。

–

Q.haru nomuraのかばんでお気に入りがあれば、教えて下さい。

特別なかばんは茜で染められた斜めがけのショルダーバッグ。野村さんが学生時代につくったもので、自身のブランドとして初めて発表されたかばんです。大学生の時に購入して以来、メンテナンスをお願いしながら気が付けば10年以上。きっと、ずっと同じように使い続けるんだと思います。 それから、お気に入りは藍色の巾着。大きすぎず、小さすぎず、その収納力に甘えてつい考えなしに何でも入れてしまうのですが。手を入れて探るとその時必要なものにちゃんとたどりつく、なんだか四次元ポケットの様な袋です。

–

Q.さいごに

自分の目と、手と、心の行き届く分だけの物を持ちたいと思っています。

手にとった時、それを使っている自分が無理なく想像できるもの。

自身の身近に置いて心地のよいもの。

ただ持っているだけでうれしいもの。

そんな感覚をものさしにして手にとった物の中で、haru nomuraのかばんはとても自然に、あたりまえに、生活の中に溶け込んでいる様に思います。

握りしめて擦り切れた持ち手や、いつの間にかついたインクのしみ。柔らかく馴染んだ生地と、飴色に変化した木のボタン。ほつれて繕われた四隅はさらに丈夫に。染め重ねる毎に深くなる植物の色 …

父にとっての絵がそうだったように、わたしの大切な日常はharu nomura のかばんに記憶されているのかもしれません。

–

【Profile】

渡邉 星子 Hoshiko Watanabe

福島県生まれ。京都造形芸術大学 染織テキスタイルコース卒業。倉敷本染手織研究所60期卒業。京都造形芸術大学 美術工芸学科研究室勤務、同大学 染織テキスタイルコース 非常勤講師を経て、(有)蓮笑庵 The atelier of Syunmei Watanabe へ勤務。

・蓮笑庵 The atelier of Syunmei Watanabe

【 Instagram 】@renshoan

【 HP 】 renshoan.jp

2022.08.01

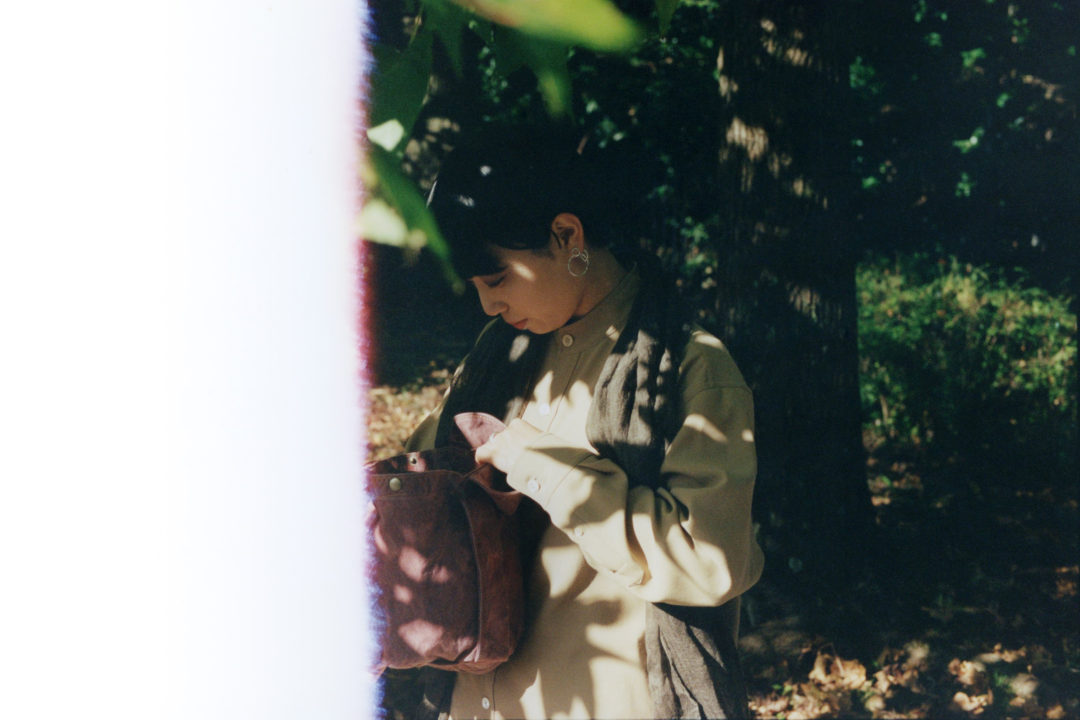

haru nomura と人 vol.2堀井ヒロツグ (写真家)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第2回目のゲストは、写真家の堀井ヒロツグさんです。

初めてお会いした時の印象は、葦のような強さとしなやかさを持つ人。憂いを含んだ眼差しで、フィルターを覗く堀井さん。目に見えない感情や流れる空気、被写体の皮膚の温度まで視覚化してくれる写真家です。京都を拠点に、ご自身の作品制作に加え、大学講師として未来の写真家を育成されています。

今回は堀井さんに、ご自身の写真についての眼差しや、haru nomuraの写真撮影の裏側についてインタビューをしました。

–

Q.普段のご自身の活動や、暮らしについて教えてください。

普段は京都芸術大学にある写真映像コースというところで講師をしています。それと平行して、継続的に写真作品を制作して発表したり、写真撮影・動画撮影の仕事をしています。

よく、普段はどういった写真を撮っているのですかと聞かれるのですが、基本的には、身体をまとった存在としての私たちに関心があります。たとえばそれは身体や心や魂といったようにいくつ ものレイヤーに分けて見ることもできるし、逆にもっと即物的な見方もできる。皮膚を境界線として設定していることに基づいた固定的な目線のありかたをどのように更新していけるかなとか、そのようなことをいつも考えています。

慣れ親しんだつもりでいるけれど、この世界は不思議さに満ちている。写真のように「見る」という経験にとどまることで見えてくるものがあって、時間をスライスするように瞬間的に見るのではなく、眼差しが幅を持つことを大事にしています。

–

Q.haru nomuraの撮影の際、どんなことを意識していますか。

haru nomuraの撮影では、撮影までの段取りをすごく大切にしている印象があって、例えばかばんの解釈やイメージの奥行きについて何度も言葉を重ねながらチームで視点を起こしていくんですね。そういった土台を共有した上でモデルさんのスタイリングなどを支える背後の体勢がしっかりしているから、安心して現場で遊べるんです。

遊ぶと言っても奔放にするということではなくて、支えを万全にした上で、撮影空間に隙を招き 入れるようなことを意識しています。こちらのコントロールをほんの少し手放すというか、勝手に遊びが起こるようなことを受け入れていくというか。そういった自然な渦や流れの中に、本当に近いことが宿るような気がしていて、フィクションの場にふっと訪れるリアリティーを大事にしています。

あとは撮影の最中などにモデルさんにかばんの心地について尋ねるようにしていて、だいたい共通して「肌に馴染む」というような答えが返ってくるのが面白いんですが、長時間撮影しているとそういった皮膚感覚が一緒に写ってくると感じています。みんな最後はかばんがそのひとのかたちに沿った体の一部のようになってくる。

–

Q.これまでのharu nomuraの撮影で、印象的な一枚があれば教えてください。

ひとつめはモデルのしんぺいくんのしなやかな魂と鹿のまなざしが交わったテレパシックなひととき。ふたつめは同じくしんぺいくんが木の棒を拾って遊びはじめたとき。どちらも、物言わぬ感覚が前景化するような瞬間で、そこから個がひらいて世界の神経とつながるようなところがある。そのユーフォリックな光景に写真を通じてふたたび立ち会えることは素晴らしいし、見ているひとの胸にも共鳴が起こるといいなと思います。

–

Q.haru nomuraのかばんでお気に入りがあれば、教えて下さい。

旅するかばんです。カンガルーのポケットのように、自分の皮膚がなめらかに拡張したような心地があるのと、見かけによらない収納力の深さが頼もしいです。ひるがえって、この鞄に入らない物量は持ち歩きたくない!という謎の意識が生まれます。

–

Q.さいごに

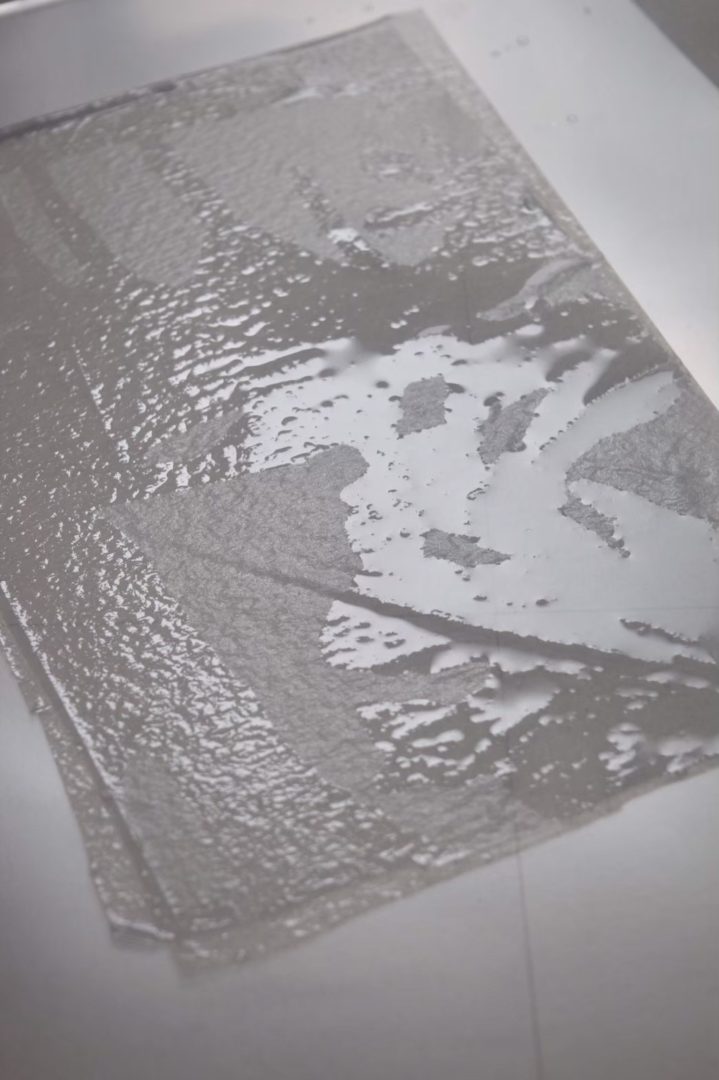

これまでに三度撮影をさせて頂いているのですが、その中でもフレコンバッグの撮影は暗室で印画紙にプリントしているので、特に思い入れがあります。とても手間がかかるけど、そのやり方でなければ生まれない写真の美しさがあるんです。 写真は、出力の方法によってイメージの質感が変わってしまうことは意外と知られていないと思います。遠くから見たら見分けがつかないけど、近くで見ると全然違うなって。視覚の触覚に訴えかけるような、絵画で言うところのマチエールにも似ているのですが、その細部にこだわる感覚は芸大で学びながら制作を続けてきたharu nomuraの眼差しとも交差する予感がしています。

また、それ以降も毎回フィルムで撮影しているのですが、現像液、定着液を経て水の中から生まれる写真のプロセスが染めの工程にも似ていて、なんだか遠い親戚のように感じています。

–

【Profile】

堀井ヒロツグ 静岡県出身、京都府在住。早稲田大学芸術学校空間映像科卒業。2013年に東川国際写真祭ポー トフォリオオーディションでグランプリ、2021年にIMA nextでショートリスト(J・ポール・ゲ ティ美術館キュレーター:アマンダ・マドックス選 )を受賞など。

【Instagram】

@hirotsuguhorii

【HP】

hirotsuguhorii.com

2022.07.01

haru nomura と人 vol.1吉田紳平(画家)

haru nomuraの周辺の人たちにスポットを当てたインタビュー形式のコラム「haru nomuraと人」。第1回目のゲストは、画家の吉田紳平さんです。

吉田さんには、haru nomuraのイラストを長年お願いしています。

出会いは大学時代。ふらりと私の作業場に遊びにきて、お茶を飲みながら、さらりと素敵なイラストを描いてくれる、穏やかな夜風のような友人でした。

彼の画家としての魅力は年々増し、現在は日本を拠点に、国内外で展示を開催しています。

今回は吉田さんに、日々の暮らしや、新たに公開になったBags &Productsのイラストの制作についてのインタビューをしました。

–

Q.普段のご自身の活動や、暮らしについて教えてください。

画家をしています。幼少期に母とよく外へスケッチをしに行ったりして、花とか木とかをただ描くだけなんだけど、それだけで楽しくて、私にとって絵は身近な存在になっていました。

最初は高校から美術を専門的に学んで、その後美大へ進学しました(後に野村さんと学内で出会います)。美大を出たあとはドイツでの数ヶ月に渡る滞在制作を経験したり、現在は東京を拠点にしながら、国内外で展示をぽつりぽつりと行っています。主にポートレートを題材にしたものを10年程続けていて、ここ数年は絵画だけでなく時にインスタレーションと組み合わせて空間としての作品をつくることも試みています。

制作とは別に普段の生活では、料理をしたり、お茶の時間も大切にしていて、最近はとくに中国茶を楽しんでいます。

大きな理由があるわけではありませんが、ただお茶を飲むにしても、お湯を沸かし、湯冷ましをかけ、茶葉から旨みが出るのを待つなど、少しばかりの時間がかかります。だからこそ気持ちに余白がうまれ、普段なら見過ごしてしまいそうな日常のなかの小さな変化に触れることができる。それがお茶の魅力の一つだと思っています。

絵を描くことにしても、お茶の時間にしても、それらがもらたしてくれる余白そのものに価値を感じているのかもしれません。

–

Q.今回のイメージカットの制作過程について教えて下さい。

シンプルに、野村さんがものをつくることのどこに面白さを感じているのかを知りたいという気持ちがありました。普段のように筆と絵の具でただ描くのではなく、草木染めを特徴とするharu nomura のかばんが出来上がるまでの工程そのものをイラストに置き換えてみれば何かつくれないかな、とか考えて、頼まれるわけでもなくほぼ思いつきでやり始めました。(野村さんと何かするときはいつもそんな風に、自然に始まることが多いです)

まず、布を染料で染めるのと同じように紙を色で染めてみるとか、干して乾かして、作業台の上で生地を組み合わせるように、切り取った紙を台紙の上で並べてみるとか。

描くというより、組み立てるようにイラストにしていく。

そうして試しに作ったものから様々なバリエーションを少しずつ増やしていき、今回の貼り絵を手掛けました。最初から色紙を使ってやってみてもそれはそれできっとできるのかもしれませんが、手間がかかることでしか触れられない輪郭があることに途中から気づいたのだと思います。

–

Q.haru nomuraとの出会いについて。

僕が通っていた大学の絵画コースは、染織テキスタイルコースと同じ建物にあって、他の知り合いの教室へ遊びに行ったときに野村さんと出会いました。最初、彼女の作業場を見てものをつくることがこれほど豊かで、おもしろいのか。と感動したのをよく覚えています。

それからは気分転換をしに何度か遊びに行って、いつも野村さんは自分がさりげなく描いた絵をすごく褒めてくれて、じゃあ、イラストもやってみましょう、ってなって。そういう自然発生的なことを繰り返しているうちに、気がついたらもうずっとharu nomuraのお仕事に関わらせてもらっていました。ありがたいことです。

–

Q.haru nomuraのかばんでお気に入りがあれば、教えて下さい。

ほぼ毎日使っているのは旅するかばんです。とにかく軽くて、コンパクトに畳めるので旅先でも必ずリュックに入れていて、現地で大活躍してます。もう一つのお気に入りは巾着です。イヤフォンやスケジュール帳、文庫本などの細々したもの詰めてみたり、大きなかばんを持つほどでもないときに財布やスマホを入れたりするのに重宝しています。

–

Q.さいごに。

私は3月生まれなので春の花が好きです。そのなかで好きなのは、ムスカリ、クロッカス、チューリップです。とくにムスカリの花を見ると、昔に母が描いたムスカリの水彩画を思い出します。軽やかな筆運び、淡いサックスブルーの滲み、木製の簡素な額縁。さりげなくて、風通しのよい小さな絵でした。

その絵は特別に価値があるという訳ではなく、言うならばその家のお守りのようなものです。きっとharu nomuraを好きでいる人たちにとっての、ひとつひとつのかばんがそうであるように。

–

【Profile】

1992年奈良県生まれ。2014年京都造形芸術大学を卒業。

絵画を主なメディアとし、現在は東京を拠点に活動。

静かで控えめな色彩のポートレートを描いている。2018年にドイツのアーティストランスペース〈FRISE〉にてアーティストインレジデンスに参加。以降はファウンドフォトを題材にした色鉛筆によるポートレートシリーズや、自身のプライベートな体験から着想を得たインスタレーション作品を展開している。主な個展に「There was a silent night on my side」(FRISE、ハンブルク/2019年)、「That star at night is closer than you think -夜のあの星は、あなたが思うよりも近くにある」(keiokairai gallery 、京都/2021)、「Blick der Imagination-空想のまなざし 」(Mikiko Sato gallery、ハンブルク/2021)、「For example, it is the wind against your cheekたとえば、それはあなたの頬に当たる風」(GALLERYcrossing,岐阜/2022)などがある。

【Instagram】

@peyysd

2020.12.30

We can ship overseas!

【We can ship overseas!海外発送ができるようになりました】

2020年の終わりに、HOTなニュースです。

旅するかばん、海を越えました。

きっかけは、海外からの1通のメール。

犬をかばんに入れて散歩をするために「旅するかばん」が欲しい。海外発送はできますか?というお客様からのお問い合わせでした。

なんとしても、わんこと飼い主さんにかばんをお届けしたい!という強い気持ちで、初めて海外発送に挑戦しました。

友人たちに助けられながら、海外発送に対応したサイトの仕組みを作り、海外からのご注文もお受けできるようになりました。

本日、無事に旅するかばんが到着したと連絡がありました。

わんこと飼い主さんの快適なお散歩の、お役に立てたら嬉しいです。

私よりもかばんのほうが、ずっと自由に旅をしています。

見たことのない景色を見ています。

くすぐったくて、幸せすぎてちょっと泣けます。

これからも、野をこえ、山をこえ谷をこえ、そして海をこえて、かばんが旅していくことを願います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

International shipping is available.

I will send it to you via EMS.

All items are dyed to order. Some items take longer to dye, so we ask you to wait on average 3 weeks after you place your order.

Go to the webshop page.

2020.12.01

New!!定番トート新色登場

たっぷり入るのに、重さを感じにくい「やみつき」になる使い心地…

定番トート(M)(L)に、新色2色が登場しました!

新色の「灰」は矢車の実で、「紺」はログウッドと藍で染め重ね、深みのある色に仕上げました。

2色ともお洋服に合わせやすい、落ち着いた色味が特徴です。

定番トート、全部で9色になりました。「茜」はインド茜の根っこの赤色、「紫」はログウッドの樹皮、「黄」はザクロの実の皮、「緑」はヤマモモの樹皮でそれぞれ染め上げました。使う度に、ジーンズのようにくたくたと色褪せていきます。「茶」「墨」は柿渋の補強効果でパリッと硬い風合いに。だんだんと革のように馴染んで柔らかく変化します。インド藍で染め上げた「藍」は、太陽と緑によく映える鮮やかなブルーです。

こちらよりお求めいただけます。

また、プレゼントラッピングも無料で承っております。

ラッピングをご希望の方は、注文の際に備考欄にご記入くださいませ。

2020.05.08

旅するかばんと旅をする

サンプルが仕上がった時、あまりの生地の軽さ、身体に馴染む肌触りに、かばんと一緒に自転車に乗ってふらりと旅に出たくなりました。なので、名前は旅するかばん。

このところ「旅するかばん」が人気です。

春夏にぴったりのリネン素材であるから、という理由もあると思います。

もう一つ、外出自粛の今、皆さんの「普通の暮らしに戻ったら、どこへ旅しよう」という気持ちがそうさせている気がします。

夏の陽射しを感じると思い出す「旅するかばん」の撮影日のこと。

2015年の初夏。その日は1日かけて、仲間たちと琵琶湖までの道のりを旅をしながら撮影をしました。

私たちが「旅するかばん」と旅をしてきた記録、少しずつInstagramで振り返ってみます。

よろしければご覧ください。

photo by yuki moriya

2020.01.19

フレコンバッグ撮影の日のこと

フレコンバッグの撮影は、秋の終わりの頃でした。

早朝の左京区、宝ヶ池公園での撮影でした。

光や音、土や水の匂いに導かれながら、池の周りをゆっくりと歩いた記憶があります。

堀井さんが撮ってくれた一枚一枚に、みんなで感じた時間がはっきりと込められていて、目に見えるかたちでみなさんにお伝えできること嬉しく思います。

仲村さん小林さんが撮ってくれた、撮影の日の記録。

見返しながら、楽しい時間だったなあと、ついニヤニヤしちゃう。

Photo:堀井ヒロツグ

Design &Styling :仲村健太郎 /小林加代子

Model: 渡邉星子/ 神馬啓佑

2018.12.31

「2018→ゆくとしくるとし→2019」

季節によって、つくるリズムも違う。冬のリズムは「adagio

冬の染め作業は、身体に厳しい。寒さで身体が強張って、

季節の変わり目は、つくるリズムが崩れることもあるし、

ゆくとしくるとし。2018年、新しい環境を整える一年でした。

みなさま、良いお年を。

2018.10.25

New HP、お披露目です!!

2018年春から、コツコツと作ってきたHPが本日オープンしました。

これまでのharu nomuraの活動と、これからの歩みをリアルタイムでお伝えできる場所ができました。

ページを一部ご案内すると、

「Bags & Products」では、haru nomruaの商品一覧がご覧いただけます。イラストをクリックすると、それぞれの商品の詳細を見ることができます。展示風景や、これまで未公開だったイメージ写真も並びます。

「Iro-Nikki」は、身近な植物を採集し、一日一色のペースで染色してみる試みを、映像として記録したものです。日記を通じて、四季の移ろいや、草木の奥に秘められた色をお伝えできたらと思います。

「Store」では、haru nomuraの商品がご購入いただけます。HPのオープンに合わせ、ウェブでの商品の販売を開始しました。これまで「どこで買えるの?」というご質問にお答えできるすべがなく、心苦しかったのですが、ついに念願のショップができました。オンラインショップと言っても、生産から管理まで野村がひとりで行います。理想は、畑から届く土のついた野菜のように、商品を手に取った時アトリエの雰囲気まで伝えられるお届け。プレゼントを贈るように、一つ一つアトリエで丁寧に梱包してお送りします。

このようにHPの完成は、ブランドとしての新たなスタートになりました。ブックマークをして、みなさまがふと思い出した時に、おやすみ前に、ちらりと覗いていただけたら嬉しいです。

最後にHP作成にあたり、デザイナーの仲村健太郎さん、ウェブデザイナーの小林加代子さん、写真家の守屋友樹さん、画家の吉田紳平さんにお力添えいただいたこと、この場を借りて心より感謝いたします。ありがとうじゃ、全然言葉が足りないです。海よりも深く山よりも高く感謝の気持ちでいっぱい!!!